капрал Ян Курдвановски, псевдоним "Шаг",

род. 7.10.1924 г. в Варшаве

группировка "Сосна"

Батальон "Хробры I"

рота "Лиса"

Свидетельства очевидцев Восстания

Муравей на шахматной доске – воспоминания варшавского повстанца из батальона "Хробры I"

(фрагменты публикуем с согласия автора)

капрал Ян Курдвановски, псевдоним "Шаг",

род. 7.10.1924 г. в Варшаве

группировка "Сосна"

Батальон "Хробры I"

рота "Лиса"

Когда я вспоминаю Восстание, то вижу своих товарищей, словно на старой фотографии. Из года в год она выцветает, и я думаю, что самое время что-то написать о них и о себе, прежде чем и я стану только фотографией. В первые годы после войны их лица все еще жили, были грустными, испуганными, яростными, смеялись, морщились, пили, ругались, даже плакали. Но с течением времени все меньше и меньше.

Вроде бы некогда луна быстро вращалась вокруг своей оси, каждый раз показывая земле новый облик. Проходили миллионы лет, а луна все более замедлялась, пока, наконец, не замерла, и теперь показывает нам только одно лицо, как на фотографии.

Например, "Том": я помню его поредевшие волосы и грустные ввалившиеся глаза, так, как я видел его в последний раз на носилках. Я стараюсь представить себе, что "Том" смеется или ест, напрягаю всю силу воли – напрасно, все время та же самая картина: грустные ввалившиеся глаза.

Или "Стасек-Баррикада": высокий, статный, крепкий, веснушчатый блондин с трубкой в зубах. Я пытаюсь вызвать его лицо из глубин времени, заставить, чтобы оно хоть на минуту ожило и заговорило, но все усилия напрасны, по-прежнему только веснушки и трубка.

Или Рысек, псевдоним "Вилит", вооруженный до зубов английским стэном, низкий, чернявый, упорный. К шлему LHD (Luft-HilfsDienst - вспомогательная противовоздушная служба) он прицепил сзади коричневую бахрому. Он не боялся. Чем хуже было, тем более грозным он выглядел. Всегда, когда я вспоминаю Рысека, появляется упрямое лицо в профиль, ремешок под подбородком и бахрома.

Из полумрака моей памяти возникают один за другим эти ловкачи с варщавского предместья. Я думаю, что если бы они действительно были такими ловкачами, какими их считали, то не закончили бы в двадцать лет в безымянных ямах.

Станислав Бугайски "Стасек-Баррикада" |

Могила солдат батальона "Хробры I" |

Друзья советуют: пиши, что помнишь, всю правду. А на самом деле было так: огонь, дым, пыль, грохот, пикирует, бежит, стреляет, падает, встает, не встает, подъезжает, отъезжает, видно, не видно. Panzerwagen, Sprenggranat, Tiger, Panther, Flak, Pak, Heinkel, Sztukas, Goliat, Messerszmit, Nebelwerfer, Sturmgeschiitz и Sprenggranat, Tiger, Panther, Flak и Pak. Добавив хейнкеля, штукаса, "голиафа", мессершмидта, "Большую Берту" и тасуя эти несколько десятков слов в неисчислимое количество комбинаций, можно описать всю панораму Восстания с высоты птичьего полета. Дневники Шпеера на какое-то время лишили меня храбрости. Он видел вторую мировую войну с высоты полета ястреба, я с позиции муравья. Кого заинтересуют переживания муравья, который спотыкается о каждую песчинку и не видит дальше ближайшего стебелька травы?

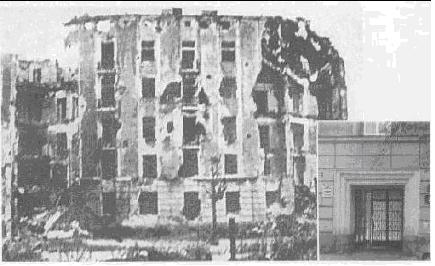

Взрыв 610-миллиметрового снаряда "Thor" в здании "Прудентиаля"

(Фот. Сильвестр Браун, из книги Владислава Евсевицкого "Варшавское Восстание 1944 в объективе польской камеры",

Издательство Interpress, Варшава, 1989 г.)

Автор описывает атмосферу, предшествующую началу Восстания: первоначальную панику и бегство немцев, а затем возвращение их войск в Варшаву и на ее предместья. Армия Крайова в течение двух дней находится на исходных позициях для начала восстания. Тревога отменена, и рядовой "Шаг" возвращается в свою квартиру. В квартире он один, потому что родители уехали из Варшавы. Фронт находится так близко, что автор видит его вечером с верхнего этажа своего дома. Следующий день – 1 августа 1944 года.

Около пяти со стороны Средместья донесся отзвук отдаленной стрельбы, а через пару минут стрельба была слышна отовсюду. Только на Повислье казалось относительно тихо. Восстание началось, а я был дома, часть моего расчета на Мокотове, а командование на Воле.

Забрав семейное золото, автор пробирается через Средместье, в котором продолжаются бои, на Волю, где находится сборный пункт его отряда. Он добирается до пивоваренного завода Хабербуша, где собирается его батальон под названием "Хробры". Его ротой командует поручик "Лис".

Раз за разом разносятся слухи о доставке оружия. Мы немедленно строились в две шеренги, рассчитываясь при голубом свете фонариков и записывая псевдонимы. Мы маршировали или проталкивались туда, где должны были его раздавать, кружили по подвалам и коридорам завода, мокли под дождем. Вода стекала мне в сапоги. Темное небо освещало зарево пожаров. Я боялся потеряться, чтобы не быть последним за оружием – и так проходил час за часом, пока не начало светать; в круговороте сотен незнакомых лиц я уже начинал различать некоторых ... Стрелок "Грозный", большая лохматая голова, красная нахальная физиономия, огрызается на слова командиров. Тот с наганом на веревке, обмотанной вокруг шеи. Веснушчатый поручик в синей кепке, "Сук" или что-то похожее. Подпоручик "Титус" – худой, маленький, с костистым лицом и запавшими глазами а ля Геббельс. Уже наметился раздел на повстанцев первой и последней категории, вооруженных и безоружных.

Время от времени во двор пивоваренного завода вбегал офицер, ищущий добровольцев на вылазку. Так я впервые увидел выского, осанистого, лысеющего блондина в звании капитана. Ему нужны были несколько "толковых парней". Он выражался сдержаннее младших офицеров. Вызвался и я. Он взглянул на меня, но выбрал других. На вылазку брали главным образом вооруженных, а других только тогда, когда они проявляли исключительный боевой дух. Полагаю, что штыка, длинного финского ножа, а наверняка даже и средневекового лука хватило бы. Вскоре я узнал, что это был командир батальона капитан "Сосна". Офицеры прицепили себе звездочки, но у остальных не было никаких знаков различия. Командир моей роты, смуглый брюнет с кривым носом, поручик "Лис" был кавалером креста Виртути Милитари. Он получил его в 1939 г.

Мы попали в лапы того подпоручика в синей кепке, с полным веснушчатым лицом, несдержанного на язык и с мерзким голосом. Он все время муштровал, подгонял, перегонял, ругал и смотрел на нас с отвращением.

- Это не харцерство, - орал он, - это армия.

Услышав это в пятидесятый или сотый раз, я почувствовал тошноту. Что бы мы ни сделали или ни сказали, он обзывал нас харцерами. Вид своего взвода, как кто-то позже метко заметил, вызывал у него эрекцию языка. Появлялись также другие незнакомые подпоручики, подхорунжие, сержанты. Они строили нас, отсчитывали, муштровали, записывали, ругали.

Канонада усиливалась. Вроде бы танки пробивались по Товаровой на Вольскую и отступали на запад. То якобы снова возвращались с запада и с Вольской сворачивали на Товаровую. Появились раненые. Я представлял себе Восстание как большое приключение - "на коне без седла, любовница в одной руке, револьвер в другой", как подшучивал надо мной мой друг Лёлек-марксист.

А тут я сижу на заводе, стою по стойке "смирно", делаю повороты, слушаю рассказы о тех, кто сражается, и жду выдачи оружия. Я даже боюсь делать что-нибудь на свой страх и риск, потому что меня вычеркнут из списка повстанцев как дезертира, и оружия я тогда уж точно даже не увижу. И так тянется этот ужасный день. Те, что сражаются, возвращаются с передовой уже частично переодетые в немецкую форму. Если мундир не подходит, меняются между собой, реже перепродают. Предложение маленькое, спрос огромный. Немецкая шапка, куртка, ремень, не говоря уж о шлеме – это предмет гордости и восхищения. Офицеры, особенно те, что старше по возрасту, как правило, одеты в штатское или носят части польских довоенных мундиров. Толпа повстанцев в принципе одета в штатское с некоторыми отклонениями в солдатско-спортивно-рабочий стиль. Тут и там армейские шапки, куртки, брюки – светло-зеленые довоенной польской армии, серо-зеленые Вермахта и травяные немецкой полиции. Ветровки, рабочая одежда, бриджи, лыжные ботинки, синяя униформа, форменные шапки трамвайщиков, железнодорожников, пилотки, кепки, береты. Выделяются ремни: парикмахерские для заточки бритв, немецкие с надписью "Gott mit uns" и офицерские, светло-коричневые, инкрустированные латунью. Чтобы избежать расстрела в случае попадания в плен, у каждого бело-красная повязка на левой руке.

Через пару дней пришел приказ – переодеть повязки с левой руки на правую. Причиной было то, что все больше повстанцев носили немецкие мундиры, и возникло опасение, что один поляк может убить другого. Во время стрельбы, особенно из револьвера, правая рука видна лучше левой, поэтому повязки должны были предотвратить возможные ошибки.

Совершенно очевидно, что этот приказ не имел смысла. Немцы наверняка сталкивались с подобными трудностями при распознании собственных солдат, а принимая во внимание, что на их стороне было огромное преимущество в огневой силе, замешательство и трудности при взаимной идентификации могли пойти повстанцам только на пользу. Кроме того, поляк к балагану привычен, а немец теряет голову.

В перерывах между сборами я слоняюсь по заводскому двору, а вокруг кипит бой. В Варшаве Восстание, битва на восточном предполье столицы, фронт от Балтики до Черного Моря, Италия, Нормандия. А тут, у Хабербуша, неизвестно, что происходит в других местах, причем не из-за отсутствия новостей, а из-за их избытка. Чего только тут не услышишь: русские прорвали фронт и окружают Варшаву с запада, Гродзиск уже занят, Вермахт бунтует и только СС сражается, Мокотув и Жолибож освобождены от врага, немцы сражаются только с русскими, в Нормандии сдаются американцам. Вообще действует правило: чем дальше театр военных действий, тем благоприятнее новости. Кажется, что ожесточеннее всего немцы сопротивляются в нашем районе.

Центром моего мира является пивоваренный завод Хабербуша, а особенно его двор. Санитарки, как изголодавшиеся волчицы, бросаются к немногочисленным раненым, чтобы в первый раз в жизни перевязать настоящую рану. Надо быть на ногах все время и ничего не упускать из виду, чтобы быть первому там, где начнут раздавать оружие. Теперь уже не говорят об оружии с тайных складов, а только о захваченном у немцев.

С завода выходят ударные группы на передовую. Передовая это что-то неопределенное, сбор названий: Товаровая, Твардая, Валицув, Хлодная, Крохмальная, Гжибовская, Вроня, Огродовая, Nordwache [Nordwache – комендатура полиции в Варшаве Северной]. А новости меняют направление, как волны в центре циклона. То по Товаровой отступают горящие танки, которые повстанцы забросали бутылками с бензином, политурой, олифой, спиртом, эфиром. То наоборот, по Товаровой едут победные танки, дома горят, улица услана трупами. И так постепенно для нас, собранных на заводе, улица Товаровая становится важнейшим фронтом второй мировой войны.

После полудня настроение ухудшается, во всяком случае, мое настроение. Безоружных должны отправить домой. Так кончается сон о шпаге. Танки снова крутятся поблизости. Куда ни посмотришь – дымы пожаров.

Я остановился возле часового в воротах завода. Вооруженные, хотя бы только каким-нибудь пугачом, начинают относиться к нам как к банде тыловых крыс и трусов. Но этот повстанец не задирает нос, хотя у него есть и винтовка, и немецкий шлем. Пулемет стреляет вдоль улицы. Первый раз я слышу скрежет пуль, ударяющих в стену. Меня мутит, не хватает воздуха. Однако я прилагаю усилие, чтобы не прекращать разговор. Часовой вынул из кармана зеркальце, протер, осторожно высунул за излом стены и смотрит в отражении туда, откуда стреляют. Внезапно я понимаю очевидную вещь, что выстрелить – это не значит попасть, что пуля, которая пролетает в шаге от моего живота, так же безопасна, как и та, которая пролетает в километре от меня, и даже менее опасна, чем та, которая еще не выпущена. Я чувствую огромное облегчение.

(...)

Тем временем, когда поблизости нет танков, мы вместе с местными жителями строим баррикады. В крайнем случае, я буду хвастаться в будущем, как я их строил под немецким обстрелом. На улицу летят стулья, столы, кровати, кресла, листы жести, картины, портреты Гитлера и даже перины. На языке военных это называется прикрытие. Старшие, особенно те, кто служил в царской армии, утверждают, что пуля, которая пробивает даже толстое дерево, запутается в перьях и не пролетит насквозь. Растут также настоящие баррикады из тротуарных плит, булыжников и мешков с песком. Как правило, опасности нет, раз слышны выстрелы слева, и мы прячемся по правой стороне баррикады, а через четверть часа наоборот. И так этот день тянется, и, наконец, наступает вторая ночь Восстания. Дождь прекратился, но звезд не видно, и серо-красные тучи висят над заводом. Я спустился в подвалы Хабурбуша и, как большинство, улегся на пол.

Баррикада на варшавской улице.

Одним из элементов является портрет генерального губернатора Ганса Франка

(Фот. Эугениуш Локайски, из книги Владислава Евсевицкого "Варшавское Восстание 1944 в объективе польской камеры",

Издательство Interpress, Варшава, 1989 г.)

(...)

Зося со шрамом на шее перевязала мне натертые ноги, это первая перевязка в ее повстанческой карьере санитарки. Она также достала для меня толстые шерстяные носки. Большой шрам на шее – это след от осколка бомбы с сентября 1939 года. Я странно себя чувствовал, когда она обмывала мне ступни. Я знал, что она считает меня настоящим солдатом, а потертости на ногах настоящей раной.

Сильный взрыв сотряс здание, с потолка посыпалась штукатурка. Кто-то объяснил, что это "тигр" выстрелил. Если снаряд имеет такую силу, подумал я, что сотрясает подвалы большого здания, то что будет, если против нас бросят двадцать "тигров". Не могу вспомнить, что происходило потом той ночью. Помню только, что когда я вышел из подвалов и стоял на улице с гранатой в руке, из-за туч уже показались звезды, а небо начало сереть на востоке. Не знаю, дал ли мне кто-то эту немецкую гранату на длинной ручке, похожую на колотушку для мяса, или же я сам ее нашел.

Зофия Бочар, "Кос"

(...)

Одиннадцатилетний мальчик в большом шлеме со свастикой пристал ко мне.

- Пан! Пан! Я пану покажу, где немцы, они хотят сдаться, пойдем со мной.

Видимо, он искал кого-то вооруженного и заметил меня. Сомневаюсь, что кого-то другого ему удалось бы так легко уговорить. Он знал окрестности и вел меня главным образом по дворам и тылам домов, пока мы не оказались возле кинотеатра "Фавн". По дороге, к моему огромному удовлетворению и разочарованию, я нашел немецкий шлем. Слишком маленький, но я и так надел его, а точнее водрузил на макушку. Уши торчали из-под стальной пластины, а шлем качался и соскальзывал на бегу. Я вынужден был рукой придерживать его. Из кинотеатра, лежа на животе, через маленькое окошко на первом этаже мы оглядывали окретности. Перед нами на другой стороне Желязной, на перкрестке с Хлодной, стояло современное здание – рядом ворота, бункер и опоры. Так это и есть та знаменитая Nordwache, о которой я столько слышал за два дня. Светало, тишина … ни следа человека, ни живого, ни мертвого. Вся улица завалена осколками кирпичей, черепицы, штукатуркой, стеклом, обломками железа, а все это покрыто серой пылью, которая в слабом утреннем свете придавала предметам мягкие округлые очертания, без контрастов, без теней. Было в этом что-то, напоминающее инопланетный пейзаж.

Посередине Желязной, в паре десятков шагов от бункера, стояла повозка для перевозки мебели, нагруженная мешками с сахаром. Неподалеку еще одна. Четыре лошади спокойно жевали корм. По другой стороне перекрестка находился дом Зоммера, откуда еще недавно стреляли немцы, прорываясь из Nordwache.

Ситуация явно изменилась с тех пор, как мальчик был здесь ночью в последний раз. Дом казался вымершим – как все вокруг. Конечно, у немцев, если они еще прятались там, не было причин стрелять по пустой улице. Осматривая окрестности, мыслью я неустанно возвращался к шлемам, маленькому на моей голове и большому на голове мальчика. Я предложил обмен. Мальчик сначала не согласился, хотя шлем съезжал ему на глаза и качался при каждом шаге. В его понимании большой шлем имел такое же преимущество перед маленьким, как парабеллум перед дамским револьвером. Угроза помогла довести сделку до конца. После обмена шлемы сидели как влитые.

Мы быстро пробежали перед домом Зоммера и вдоль стены доходного дома, слыша только слабое эхо собственных шагов и скрежет стекла. Мы вбежали в арку. Это здесь! Я сжимал гранату в кулаке. На конце рукоятки находился металлический колпачок. Мне казалось, что, чтобы снять гранату с предохранителя, достаточно его открутить. Я не знал, что под колпачком есть стеклянная бусинка на шнурке, которую надо было сначала потянуть, а только потом бросать. Мы осторожно продвигались вглубь арки.

В противоположном конце двора стояли десять немцев с опущенным вниз оружием, несколько без шапок. Мы смотрели друг на друга. Уже рассвело до такой степени, что даже на дне "колодца" варшавского двора видна была серая зелень мундиров и выбритые лица. Я не знал, что делать дальше. Закричать Hände hoch? – это не имело смысла, а по-немецки я знал немногим больше. Впрочем, они не проявляли враждебных намерений.

Сцена как в сказке: немцы это жестокие рыцари, которых кто-то заколдовал, и так, как стояли, они застыли навеки в неподвижности. Если я крикну Hände hoch!, волшебство рассеется, они очнутся, расхохочутся и выстрелят в меня. Я слегка согнул колено, готовясь прыгнуть назад. Тогда солдат медленно пошел ко мне, неся на плече что-то вроде пулемета, а в руке металлическую коробку. Он остановился возле меня, вручил мне пулемет с большим плоским диском, объясняя что-то словами и жестами. Он открыл коробку – внутри были пулеметные ленты. Я легонько кивал и несколько раз сказал:

- Ja, ja...

Немец говорил медленно, отчетливо, так что я мог повторить слова, но все равно ничего не понимал. В конце концов, он отошел в противоположный угол двора, а мы выскочили на улицу.

Новость, что немцы капитулируют, должна была уже дойти до подвалов. Не доверяя глухой тишине, более отважные штатские начали собираться в воротах, но еще не выходили на тротуар. Мы же шли посередине мостовой, оба в шлемах, опоясанные пулеметными лентами, я с огромным пулеметом на плече. Видя нас, таких уверенных в себе, жители начали выходить на улицу. Вскоре нас окружила толпа. Люди, счастливые и взволнованные, угощали нас сигаретами, которые мы прятали в карманы. Я только раз в жизни затянулся, и мне стало нехорошо. Моему напарнику тоже видимо не хватило отваги, чтобы закурить, особенно в присутствии стольких взрослых. Кто-то прибежал с фотоаппаратом, я одолжил мальчику гранату, чтобы сфотографироваться.

Жители приняли нас за тех, которые в трехдневном бою разгромили немцев. Факт, что мы мало говорили, свидетельствовал сам за себя. Стоя возле меня, в первый раз с начала оккупации, они чувствовали себя в безопасности на варшавской улице, не имея понятия, что я не умею стрелять и даже не знаю, как снять с предохранителя гранату. Настоящих повстанцев, тех, которые сражались, нигде не было видно. Минуя штатских, которые во все большем количестве появлялись на улице, мы двигались к заводу, ожидая столь же восторженного приема.

Наш пулемет был самым внушительным оружием, которое я до сих пор видел в польских руках. Пули, большие, гораздо толще обычных винтовочных и пистолетных, были калибра 11,4. Шутили, что если такая попадет в голову, то мозг из ушей полезет. На глазах толпы невооруженных повстанцев мы промаршировали по заводскому двору на склад, где находилось командование роты. "Лис" с удовольствием осмотрел оружие и сдержанно похвалил. Это не было типичное снаряжение немецкой или польской армии, поэтому пулемет отнесли к оружейнику. Тогда я узнал, что это был американский томпсон.

Окрестности "Nordwache" |

Группа солдат батальона "Хробры I" перед захваченным бункером, защищавшим подступы к "Nordwache" |

(...)

Я сел и стал ждать. Разные подпоручики, подхорунжие, сержанты, связные вбегали, разговаривали и выбегали. Появился также подпоручик "Сук", тот в синей кепке, с бледным, полным, веснушчатым лицом. Он сходу отчитал меня и велел убираться. В первый раз я проявил строптивость, сказал ему о томпсоне и что жду поручика "Лиса", который в это время вышел.

- Получите другое оружие, - обещал "Сук" и велел мне идти к моему взводу, поскольку квартира командира роты это не место для бродяг.

Я не послушался. Другие подпоручики, подхорунжие, сержанты, взводные, капралы также цеплялись ко мне, но я отделывался от них, рассказывая о томпсоне и говоря, что жду "Лиса". Так прошел час или два, прежде чем "Лис" вернулся. Входя, он должен был увидеть меня, но отнесся ко мне как к пустому месту. Я немного подождал, потом подошел, щелкнул каблуками и вытянулся по стойке "смирно". Едва я начал:

- Пан поручик, старший стрелок "Шаг" докладывает..., - а "Лис" мне:

- А вы что тут крутитесь, - говорит, - шагом марш в свой взвод. На это я сдавленным голосом:

- Пан поручик, а где мой пулемет?

- Пулемет уже на передовой, и он не ваш. Это собственность Армии Крайовой. Не морочьте мне голову ерундой.

Он отвернулся и, разговаривая с другим офицером, вышел. Я иначе представлял себе кавалера креста Виртути Милитари. Так меня ограбили и разоружили в первый раз. Я слонялся по заводскому двору, снова один из нескольких сотен безоружных, подавленный, с ощущением личного поражения.

Миколай Дунин-Марцинкевич "Лис", командир Ударной Группы "Лис"

(...)

Граната за поясом это единственное, что дает мне статус вооруженного солдата, поэтому я берегу ее как зеницу ока. До тех пор, пока она у меня есть, я представляю определенную боевую ценность и огневую мощь. Если я брошу ее в немцев, снова стану болельщиком.

Среди солдат проходящего мимо взвода автор узнает своего школьного товарища, Эдека. Он присоединяется к этому взводу, входящему в состав роты "Верного", которым командует "Кобуз". Автор получает казенную винтовку. Первый раз он занимает боевой пост, который охраняет пивоваренный завод со стороны улицы Товаровой, где идут бои.

(...)

На минуту я вошел в дом. Возвращаясь, застал оживление на баррикаде. "Голубятник" (немецкий снайпер) выстрелил в повстанца, который спал на носилках, пуля попала в стену сантмметрах в двадцати от его головы. Осколки кирпича и штукатурки полетели ему в лицо. Действительно, есть дыра в стене, я тоже трогаю ее, забывая, что "голубятник" может выстрелить еще раз. Мы оглядываем окрестные дома и размышляем, откуда прилетела пуля. В расчет можно брать три дома. Вокруг в темноте видны очертания примерно ста окон. Каждый понимает, что шансов найти "голубятника" нет, но что-то надо сделать, раз уж он выстрелил.

Группами, по несколько человек, мы идем на охоту. Я иду вместе с "Галкой". Втроем мы поднимаемся по лестнице на чердак, пальцы на спусковых крючках. Конечно, никого нет и темно, хоть глаз выколи. Не знаю почему, но тогда повсеместно считали, что "голубятники" стреляли с чердаков. Никому не пришло бы в голову искать их, например, на первом этаже. Раз его нет на чердаке, то возможно, что он скрывается среди местных жителей. Поэтому мы спускаемся в подвал, где ночуют жильцы. Мы зовем сторожа дома, спрашиваем, не приходил ли кто сверху в течение последнего получаса. Не приходил.

- Есть здесь фольксдойчи, немцы, украинцы?

- Нет, - говорит он.

Среди жильцов оживление, все глаза направлены на нас. Первый раз в жизни я как на сцене. Сначала мне немного не по себе, но уверенности придает уважение и некоторая доля боязливости в поведении жильцов, а также убеждение, что мне к лицу шлем и винтовка. Наша миссия подходит к концу. Тогда мне приходит в голову спросить у сторожа, есть ли среди жильцов чужаки, те, кто не живет в этом доме. Есть и даже много. "Галка" со ступеньки подвальной лестницы, с прикладом винтовки под мышкой и дулом, направленным в сторону людей, обращается к ним языком Веха (Стефан Вехецки, псевдоним "Вех" – польский прозаик, сатирик и публицист, использовавший в творчестве варшавский говор). При свете керосиновых ламп и свечей его губы кажутся еще толще, нос шире, а уши более лопоухими. Он начал медленно, постепенно разошелся и вещает, что мы, повстанцы, сражаемся, проливаем кровь, а они тут прячут "голубятников". Мне стыдно за него, и я стараюсь сгладить плохое впечатление.

Я проверяю документы пришлых. Женщина лет пятидесяти, парень двадцати двух лет, блондин, упитанный – подают мне удостоверение с места работы. Фамилия обоих Миллер. Мать и сын. Прошу, чтобы показали мне кенкарту (Kennkarte – удостоверение личности в период немецкой оккупации), нет, забыли, выходя из дома.

- Где живете?

- На Повислье, - отвечают.

Это значит в нескольких километрах отсюда. Говорят по-польски, словно родились здесь. Я думаю: поляк побоялся бы выйти на улицу без кенкарты. В лучшем случае немцы набили бы ему морду и надавали пинков. Наверняка фольксдойчи, выбросили свои кенкарты.

- Покажите продовольственные карточки, - говорю я. Нет, оставили дома. Я уже направил на них дуло винтовки и говорю: - Вы фольксдойчи, - а они ни бэ, ни мэ, как парализованные.

Так мы выловили шесть человек. Выводим их на улицу, уже светает. Я знаю, что ни один из них в нас не стрелял, но никто из нас этого не говорит. Мы ставим их на пустой площадке возле торцевой стены без окон, лицом к стене. Я с минуту размышляю, что бы такое эффектное сказать моему блондину.

- Пять лет ты ел польское масло, теперь будешь грызть польскую землю.

А он ничего. Я передернул затвор винтовки для понта, чтобы сильнее напугать его. Патрон и так в стволе на случай, если бы он убегал. До сих пор я никому не угрожал смертью и чувствую гордость, что сходу придумал такую красивую фразу.

Меня охватывает любопытство и возбуждение, как это – убить человека. Всадить ему пулю в спину или в затылок. Я думаю, что так не годится. Еще никогда я не стрелял из винтовки и боюсь, что если плохо приложу ее к плечу, то отдача может выбить мне зубы. Где-то на границе сознания появляется страх, что если я его застрелю, то случится что-то такое, чего я никогда в жизни не исправлю. Я кричу людям у стены:

- Руки выше, - они поднимают руки выше.

- Встать на цыпочки, - они поднимаются на цыпочки.

Меня удивляет и возбуждает то, что они выполняют мои приказы, хотя они страше меня. Тем временем "Галка" разошелся, хочет пристрелить всех на месте, как диверсантов, и готовится стрелять. Я ему не позволяю, другие поддерживают меня, и после короткого спора "Галка" уступает. Дискуссия ведется за спинами тех, что стоят лицом к стене. По приказу они неловко делают поворот налево. Они впереди с поднятыми руками, мы сзади, идем по пустой улице к Хабербушу. Подкованные сапоги скрежещут по булыжникам так, что эхо раздается. Наши жандармы (которые уже прицепили себе желтые нашивки по примеру довоенных канареек (насмешливое прозвище довоенной военной жандармерии из-за цвета околышей) приняли арестованных с распростертыми объятиями и сразу же заперли в гараже. Они маялись от безделья, поскольку количество их росло со дня на день, быстрее, чем прибывало арестованных. Они единственные не рвались добровольцами в бой.

Владислав Висьневски "Галка"

(...)

Было еще очень рано, когда с запада донесся отдаленный грохот и неясное ворчание, которые с тех пор не прекращались. Тени домов съеживались, и улицу залил солнечный свет. Рельсы блестели как лезвие ножа, сверкали осколки стекла, воздух дрожал над раскаленной мостовой. Изредка штатский пробегал вдоль стены. Я вертелся, прислушивался, и так проходило время.

Во время вылазки с товарищами на Волю автор добывает обмундирование немецкого летчика, военные сапоги и немного боеприпасов к пистолету.

Я выглядел как настоящий солдат, такой, каких не было у Хабербуша. Все на мне немецкое, от сапог до шлема, сидит как влитое. На воротнике голубого мундира оранжевая нашивка, а на ней три серебряные летящие птицы – наверно, это взводный противовоздушной обороны, потому что у летчиков были желтые. Мне не хватало только ремня, такого с надписью "Gott mit uns". Я уже видел себя окруженным толпой восхищенных штатских и скрывающих удивление бывших товарищей по несчастью с того перио

да, когда я слонялся по двору пивоваренного завода.

Автор вынужден вернуться в роту "Лиса". Он надеется, что это временно, поэтому оставляет товарищам шлем, боеприпасы и пистолет. Поскольку он снова безоружен, то пытается в очередной раз – безуспешно – получить у поручика "Лиса" добытый им пулемет. В конце концов он получает назначение в другой отряд (поручика "Тадика"), а также очередную казенную винтовку. Его назначают на передовую позицию со стороны района Воля, где идут ожесточенные бои. Оттуда двинулись на борьбу с Восстанием немецкие вспомогательные силы, высланные Гиммлером...

Уже миновал полдень, когда появились беженцы, поодиночке, группками, без вещей. Они шли оттуда, откуда уже много часов доносились отзвуки боя. Молчаливые, не останавливаясь, они бежали на восток, в глубь города. Они повторяли только одно – немцы всех убивают. Они производили невероятное впечатление, особенно глаза: такие одурманенные лица иногда бывают у людей, спасенных из огня.

Внутри Фонда Сташица тени метались во все стороны, уже никто не выглядывал из окна, как раньше. Я как раз снова начал размышлять, не заскочить ли туда, теперь уже по службе, чтобы разведать, что происходит, когда внезапно серая пыль взвилась в воздух, заслоняя часть баррикады. Словно ком серой ваты внезапно повис неподвижно в воздухе и медленно развеялся. Осколки камней сыпались в переулке и, подскакивая, катились по мостовой.

Я прочитал много описаний боев и в годы войны расспрашивал бывших солдат, как выглядит вблизи взрыв снаряда. Лопаются ли барабанные перепонки, сбивает ли с ног взрывная волна, перехватывает ли дыхание? Теперь я увидел это сам.

Сначала я хотел выстрелить и уже прицелился; в тот же момент я подумал, что не имеет смысла посылать винтовочную пулю сбоку в баррикаду, когда спереди в нее стреляет пушка. Поэтому я помчался к баррикаде, но через пару десятков шагов пришел в себя и вовремя, потому что немцы добавили еще дважды. Что будет, если пехота ворвется на баррикаду? Стрелять и бежать за подкреплением или бежать сразу?

Внезапно сзади какой-то повстанец начал орать на меня как одержимый, что я выгляжу как немец, что он уже прицелился мне в спину, прежде чем увидел бело-красную повязку, и что только его хладнокровие спасло мне жизнь. Он был немного возбужден и тоже не знал, что делать, кроме того, что хотел стрелять. Вскоре кто-то пришел, возможно, это был сам поручик "Тадик", и снял наши посты. Так закончилась оборона западной части улицы Товаровой.

Трупы жителей Воли, убитых немцами.

В течение нескольких дней немцы вырезали около 40 тысяч мирных жителей (мужчин, женщин и детей)

(фот.: Станислав Копф, "Дни Восстания", Издательский Институт PAX, Варшава, 1984)

Вместе с товарищами автор занимает очередную позицию, наблюдая, как стена огня и дыма со стороны Воли двигается в их направлении. Они попадают под обстрел танков. Немцы так близко, что слышны отдаваемые ими команды. Повстанцы отступают вглубь польских позиций.

(...)

За баррикадой сборище. Штатские вперемешку с повстанцами оглядываются во всех направлениях. Меня, единственного, у кого есть винтовка, сразу окружают несколько мужчин старше меня по возрасту, которые, чтобы облегчить мне работу, высматривали немцев. Это сводилось к тому, что они раз за разом видели немца, а я нет. Тот советовал, как держать винтовку, чтобы не было отдачи; этот предлагал выстрелить вместо меня, когда меня в очередной раз подвело зрение. Я начал нервничать и потеть не столько от страха, сколько от стыда, что мои советчики больше знают о войне, более решительны, чем я, и уже смекнули, что я не умею стрелять. Хуже того, я узнал нескольких повстанцев, моих товарищей по сборам на заводском дворе, а среди них капрала "Юра", коллегу по конспирации. Много лет спустя я видел подобную сцену на арене в Мексике. Неопытный матадор не мог добить шатающегося, тяжело дышащего быка, и оба стояли, меряя друг друга взглядом. Толпа мужчин ворвалась на арену, окружила матадора полукругом и начала подзадоривать его.

Давление общественного мнения на меня достигло критической точки, когда немца заметили в одиноком окне где-то высоко в торцевой стене, на расстоянии метров ста. Я поддался давлению из опасения, что у меня заберут винтовку или пожалуются.

- Не бойся, пан, прижми приклад к плечу.

Сердце у меня колотилось от страха, что я держу винтовку слишком слабо, что будет отдача. Вот была бы потеха, если бы я свалился после выстрела на землю, выплевывая зубы! Я целился в пустое окно, то мушка была слева от окна, то прорезь справа от мушки или наоборот. Когда я прижимал приклад к плечу, дуло шло вверх. Я потянул за спусковой крючок.

- Хорошо, хорошо, пан попал как раз возле рамы, - засыпали меня комплиментами, - шкоп спрятался.

Я открываю затвор, заело, пытаюсь раз и второй – гильза не выскакивает. Я вынимаю затвор, мужчины осматривают его, показывают мне, что отломан зубец выбрасывателя. Гильзу из дула вообще не удалось вынуть, и винтовка испортилась после первого выстрела. Умники объясняют мне, почему сломался зубец.

С испорченной винтовкой автор идет к оружейнику. Из винтовки можно стрелять, но при этом надо выполнять сложную процедуру, как мушкетер в XVII веке. Порча винтовки оказалась полезной для автора, потому что вскоре после его ухода в баррикаду попал снаряд из гранатомета, раня штатских и повстанцев. На какое-то время автора отсылают на Старе Място, бывшее тогда в глубоком тылу. Через некоторое время автора снова отправляют на Волю с несколькими незнакомыми повстанцами.

(...)

Нас шестеро в темной квартире, окна которой выходят на улицу Хлодную, залитую лунным светом и блеском пожаров. Справа видна та самая баррикада, где после полудня я испортил винтовку. Слева, на расстоянии 200 метров, возле Фонда Сташица, должна быть баррикада поперек Вольской, теперь невидимая среди темноты и дыма. Оттуда из темноты в любой момент может начаться наступление. Я узнаю стрелка "Малого" по голосу и высокому росту. Раз за разом кто-то осторожно выглядывает на улицу. Вся жизнь концентрируется возле окон. Мы разговариваем вполголоса. Постепенно я ориентируюсь, что никто не командует.

Вскоре два танка направляются к нам с Керцеляка, слышен шум моторов, все громче. "Малый" изобретает новое противотанковое оружие. По его команде мы кричим:

- Урааа, урааа, урааа!... – и танки, рассыпая искры, отступают к Керцеляку. Первое в моей жизни столкновение с танковыми войсками закончилось победой. С этого мгновения голос "Малого" становится важнее остальных. Снаряды рвутся на перекрестке за нами и на баррикаде. Клубы пыли, через которые не просвечивается ни зеленоватый свет луны, ни красные отблески огня, поднимаются в виде огромных соцветий цветной капусты, вздуваются, растут, клубятся и сливаются в одну тучу. Я передвигаю шкаф к окну, чтобы осколки не полетели в комнату, если снаряд попадет в раму. Первый раз в жизни я расставляю мебель, как мне хочется, не спрашивая разрешения. Снова слышен шум моторов. Они подъезжают, стреляют из пулеметов. Под руководством "Малого" мы кричим хором "ураа, ураа", и танки снова отступают. Мы радуемся как школьники, которым удалось провести учителя.

Кто-то, возможно, удивится, что вместо польского мы кричали русское "урра". Польское "hurra" слишком отдавало харцерством, "урра" звучало более грозно и наверняка напоминало немцам восточный фронт. Кроме того, польское "hurra" произносить труднее, чем русское "урра", а уж тем более прокричать.

Снаряды снова рвутся на прекрестке, и пыль заслоняет баррикаду. Черные силуэты появляются слева по другой стороне улицы. Я стреляю, вынимаю затвор, всовываю прут в дуло, выбиваю гильзу, вкладываю затвор, запираю. Силуэтов уже нет, а пулеметы палят без остановки. Из-за испорченной винтовки кто-то прозвал меня "Мушкетером". Всем это сразу понравилось, и раз за разом кто-нибудь кричит: - "Мушкетер", туда, "Мушкетер", сюда, "Мушкетер" прав. По голосу я слышу, что они улыбаются.

Я бегу на чердак поискать позицию, откуда можно было бы видеть всю улицу. Обхожу мрачные, освещенные блеском огня квартиры, заглядывая почти в каждый закоулок, не боясь, что товарищи уйдут без меня. Никогда никому я не верил так, как этим нескольким незнакомым мне ребятам. Все двери открыты, ни живой души. Слышу только сухой треск выстрелов и стук собственных подкованных сапог. Нахожу в боковой стене окно, выходящее на запад, прямо на немцев. Хорошее место для позиции пулемета. Отсюда наверняка удалось бы рассмотреть очертания Форта Сташица, если бы не дым. Я сбегаю вниз. В темноте с трудом можно различить отдельные силуэты. Мы только тени и голоса, но понимаем друг друга, словно всегда были знакомы или родились под одной звездой. Никто не приказывает. Предлагаешь, и если предложение имеет смысл, все выполняют. Когда я крикнул "придвинуть шкаф к окну", несколько человек сразу побежали на помощь. Мы как островок жизни, ночью, в пустом доме, на горящей улице. Уже не помню, кто был со мной, вероятно, я никогда их раньше не знал и, кроме "Малого", возможно, позже никогда в жизни не встретил. Если кто жив, то все, что он помнит обо мне, это то, что одного из шестерых называли "Мушкетером".

Выглядывать уже нельзя. Я различаю знакомый звук – скрежет пуль, скользящих вдоль нашей стены, и немедленно делюсь этим наблюдением с остальными. Немцы должны были заметить вспышки выстрелов. Лучше сменить позицию.

Танки снова медленно подъезжают, а мы применяем наше испытанное "Wunderwaffe" (чудо-оружие).

- Урааа!, ураааа! – и, как можно было ожидать, танки останавливаются. Я иду в уборную. Дверь сама захлопывается за мной, а когда я выскакиваю наружу, то вижу, что все плюются, фыркают и вытирают лица.

- "Мушкетер", на позицию!

Черные силуэты появляются слева. Я стреляю, отступаю в глубину комнаты, вынимаю затвор, всовываю прут в дуло, выбиваю гильзу, вкладываю затвор, запираю. Другие стреляют из окон. Пулеметы палят, кажется, в нас. Огромное волнение, двое немцев лежат наискось по другой стороне улицы. Я всматриваюсь, но ничего не вижу. Ребята показывают пальцами, объясняют где, я с трудом увидел одного. Я уже ничего не говорю, чтобы кто-нибудь мне не посоветовал: "Мушкетер", сними очки". Немец лежит у подножия двух столбиков, кажется, на нем горит мундир. Над убитым дом в огне. Чем дольше я смотрю, тем меньше лежащий напоминает человека. А может, это только тряпки тлеют. Я бегу за помощью к Хабербушу.

Юзеф Голембёвски "Малый" из Ударной Группы "Лис"

По дороге на завод автор встречает вооруженную роту. Он объясняет трудную ситуацию на обороняемой позиции. Получает новую винтовку и перед фронтом роты ему присваивают звание капрала. Ситуация на Воле осложняется: часть отрядов отступает на Старе Място. Немецкие отряды прорываются далеко в глубь города по оси запад-восток. На Воле в районе кладбищ, ожесточенно обороняется группировка "Радослав", что дает командованию время организовать оборону Старого Мяста. Тем временем автор еще раз присоединяется к товарищам из отряда "Верного".

После ночного сна, сразу же после завтрака, устроили сбор всего батальона в саду Красиньских – кажется, будет выступление из Варшавы. Среди деревьев, повернувшись в сторону школы, мы строимся поротно: "Клим", "Сук", "Эдвард", "Лис" ...

У стены школы установлен временный алтарь. Сначала полевая месса – без знамен, без оркестра, без мундиров, почти без оружия.

Полевая месса перед битвой! Конечно, битвы не будет, мы удираем. Так для чего этот цирк? Офицеры всегда с ксендзами рука об руку, внушают, что Бог на нашей стороне. Мы тратим время, а немцы нас окружают. Я злюсь и нервничаю, но молчу. Во время мессы я встаю на колени и поднимаюсь, как все. Исподлобья я присматриваюсь к остальным, относятся ли они к этому серьезно. Священник благословляет и дает absolutio in articulo mortis (отпущение грехов в час смерти), разве мы в самом деле идем на смерть?

Столько раз я читал описание подобной сцены. Рыцари и кони в броне, лес копий - на холмах возле деревни Грюнвальд. Восход солнца освещает лезвия штыков и кос на поле под Мацейовицами. Лес, ночь, луна, повстанцы 1863 года с двустволками стоят на коленях в снегу.

Меня пробирает дрожь. Вокруг сосредоточенные лица. Чтобы восстановить душевное равновесие, я начинаю философствовать ... Не все вернутся домой, я оглядываюсь по сторонам, может тот, может этот, отгадываю, который ... Каждый думает, что кто-то другой...

После мессы мы ждем выступления из города, но нас ожидает сюрприз. Экскурсия на немецкие склады на Ставках.

Фотография полевой мессы, описанной автором.

На первом плане ксендз капеллан Хенрик Цибульски "Чеслав" дает благословение In articulo mortis.

На этих складах на Ставках, захваченных отрядами группировки "Радослав", хранились, кроме продовольствия, огромные запасы немецкого полевого обмундирования защитных цветов - "пантерок". С тех пор все защитники Старого Мяста, которое в это время было окружено, будут носить одинаковое обмундирование. Капрал "Шаг" также одевает "пантерку". Это уже третий слой надетой на нем одежды. Одиннадцатый день Восстания. Отряды "Радослава" с боями отступают с Воли на Старе Място. Отряд "Верного" участвует в атаке на Ставки, чтобы поддержать отряды "Радослава" во время отступления.

Появился капитан "Камень". По его приказу мы пошли вперед за проводником: бегом через улицу, потом через развалины, трамвайное депо. Стрельба усиливается. Мы остановились между стенами без крыши, или скорее перегородками из опилочного бетона. Обычная пуля могла их пробить. В желудке у меня сосет. Я сунул в рот несколько кусочков сахара, потому что слышал, что на олимпиаде марафонцы так подкрепляют силы. С неба струился жар, сквозняка не было. Все тело в густом липком поту. Мы снова двигаемся быстрым шагом. Вскоре перед нами появилось открытое пространство – откос, а внизу зелень огородных участков. Невозможно различить отдельные выстрелы, только гул. Меня мучил страх; я знал, что это плохо кончится. Я ощущал вибрацию воздуха на лице. Ни стены, ни прикрытия, кроме кустов и деревьев. Стоявшие на откосе офицеры показывали направление атаки и поторапливали. Один из них крикнул мне:

- Эй, в очках, быстрей, не бояться!

Я сбежал вниз и упал среди кустов. Через минуту собралась часть группы "Верного". Командовал "Кобуз". Мы вскочили и метров через пятнадцать снова упали на землю. Мы ползем среди яблонь, груш, слив, подсолнухов, помидоров; по картошке, морковке, петрушке, свекле. Когда лежа я поднимаю голову, мой шлем Luft-HilfsDienst съезжает мне на глаза, и я должен раз за разом поправлять его. Там и сям стоят кирпичные будки владельцев участков. Я стараюсь перебегать от одной к другой. "Дядюшка" ругает нас, что мы выдаем направление атаки, велит бежать зигзагом. Не знаю, что он имеет в виду. Ведь немцы и так знают, что мы бежим на них. Его крик придает мне отваги. Я страшно потею под шерстяным мундиром летчика и водонепроницаемой пантеркой.

К тому же рюкзак, набитый шмотками, а в нем бутылка коньяка. Внутри у меня все горит и царапает. Язык прилипает к нёбу, сахар из-за отсутствия слюны едва растаял, густой сироп стекает в горло, я давлюсь – ни сглотнуть, ни выплюнуть – лучше бы у меня была вода вместо водки. Мешает сидолювка (граната подпольного производства). Пот заливает очки, стекает в глаза. Я постоянно вынужден вытирать лоб и брови, поправлять шлем, иначе плохо вижу. Шлем LHD хорош для пожарных, он спускается на плечи, но для того, чтобы ползти, он не подходит. О стрельбе по немцам и речи нет, потому что неизвестно, где они, а через заросли ничего не видно. Мы оглядываемся на откос, с которого спустились, и бежим в противоположном направлении зигзагом. В конце концов, и откос скрывается за листвой. "Дядюшка" и "Кобуз" вскакивают первыми, следят, чтобы мы двтгались цепью и не потерялись в чаще, но группа и так уменьшается. Нет Эдека. Видимость слабая, на несколько шагов. Вся территория разделена на маленькие овощные делянки, окруженные кустами крыжовника, смородины, малины. Множество низких фруктовых деревьев и подсолнухов. Я успокаиваюсь все больше, это даже начинает мне нравиться. До сих пор, кроме шума, никакого вреда никому не причинили. Мы уже не вскакиваем с земли, только ползем. Казалось бы, что это стреляют не в нас, если бы не то, что иногда падает груша, сыплются сливы, что-то шелестит в кроне дерева, и зеленый лист падает, кружась в воздухе. Высокие подпорки для помидоров выскакивают из земли. Кто-то, лежа на спине, пытался дотянуться до яблок; едва ему удалось сбить первое прикладом, как остальные посыпались сами. Маленькие облачка дыма расцветают на высоте нескольких метров, далеко за нами. В защитных мундирах мы должны быть невидимы.

Ползком мы добрались до окраины огородных участков. Перед нами поросшая травой долинка, разорванная проволочная сетка и на возвышении три здания: белое, красное и розовое. Сорок метров открытого пространства. Прижавшись к земле, мы высматриваем немцев. Теперь, готовясь к атаке, я заметил отсутствие сидолювки - видимо, она потерялась, когда я полз через кусты. "Кобуз" вскочил, пробежал уже треть расстояния и не упал. Видя это, мы тоже поднимаемся и мчимся за ним. Через минуту мы вбегаем между зданиями. Слева, в конце путей, уже повстанцы. Они прибежали за минуту до нас. На перроне стоит скорострельное двадцатимиллиметровое орудие, направленное в сторону огородных участков, а рядом огромная куча стреляных золотисто-медных гильз. Я положил одну на память в левый карман пантерки, не подозревая, что это был один из самых важных поступков в моей жизни.

Станислав Петрас, "Кобуз" |

Мечислав Калиновски, "Верный" |

(...)

Сначала на Старом Мясте спокойно. Отряды батальона "Хробры" получают квартиру в прочном железобетонном здании, которое называется Пассаж Симмонса. Это позиция на западном участке обороны Старого Мяста.

Пассаж Симмонса стал чем-то вроде невольничьего рынка. Днем и ночью постоянно кто-то забегал, требуя сколько-то людей в помощь. Уже не кричали, как на заводе Хабербуша... "двое толковых парней", и тут же сбегалась толпа добровольцев. Брали десять, двадцать, тридцать, и проводники отводили нас на фронт, то есть на передовую, как тогда говорили. Нас убеждали, что там, где другие подводят, мы должны подпирать небосклон, как наполеоновская старая гвардия. Закончился также регулярный сон.

После возвращения с акции мы валились на матрасы, а поскольку неизвестно было, когда нас снова поднимут, не стоило раздеваться, к тому же случались кражи. Сначала мы перестали мыться, кроме нескольких чистюль. Мы меняли только белье, выбрасывая грязное. Вот что значит жить на широкую ногу! Потом закончились ежедневные смены белья, не было времени и желания получать довольствие со складов, одновременно преодолевая сопротивление охраны. Чтобы улучшить вентиляцию, я ослабил тесемки блузы на шее и расстегивал обе ширинки, когда никто не видел. Носки, не столько пропотевшие, сколько протершиеся, я выбрасывал и надевал свежие, пока не закончился запас в рюкзаке. Именно тогда я надел последние две пары, предвидя близкий конец Восстания и не отдавая себе отчета, что оборона Старого Мяста еще не началась как следует, а Восстание вообще едва началось.

Солдаты батальона "Хробры I" в саду Красиньских перед битвой за Старе Място

(...)

Начинаются бои с немцами, наступающими на Старе Място со стороны гетто. Автор принимает участие в одной из контратак.

Услышав, что хорошо вооруженный отряд, название которого "Зоська" я пару раз слышал, остановился рядом, на Налевках, в доме под №4, я пошел посмотреть, кто они такие. Повстанцы стояли на лестничной клетке, держась не натянуто и не слишком свободно, в меру грязные, скорее серые, чем запачкавшиеся. Я сразу ощутил бьющую от них силу, которую еще больше подчеркивала заметная на лицах усталость. Говорили они немного. Внезапно я увидел Басю, в пантерке, как все. Я сразу понял, что оранжевые отвороты Люфтваффе поверх блузы пантерки, офицерский пояс и рюкзак с мехом производят такое же впечатление, как перо, заткнутое за чехол шлема. Разговор не клеился и совсем замер, когда я словно случайно показал свекольного цвета повязку с надписью GS LIS (Grupy Szturmowe LIS – Ударные Группы Лис). Меня поразило сознание, что они знают о войне что-то, чего я еще не понимаю.

Однажды в развалинах Щецина, спустя месяц после войны, оборванный и осунувшийся немецкий солдат попросил у меня огонька. Это были такие времена, когда у немцев не было спичек, а у поляков были немецкие. Не высокий, не блондин и не юнец, но как он стоял, как прикурил и отдал спички, каким незаметным, но четким жестом поблагодарил! Есть что-то, что позволяет узнать настоящих солдат. Есть какая-то гармония в их движениях, а может это просто некое спокойствие тех, что пережили смерть, никогда ей не поддаваясь. Словно все, что лишнее, сгорело в них навсегда.

Солдаты батальона "Зоська"

(...)

Битва за Старе Място продолжается. В результате усиливающегося обстрела нельзя уже ходить по улицам. Капрал "Шаг" принимает участие в нескольких ночных атаках против немцев.

Однажды утром на свой страх и риск я пошел в обход польских позиций, к соседям справа. Эдек часто это делает. Уже точно не помню, почему я пошел с визитом. Может, чувствовал, что игра в карты не соответствует духу времени, а может, хотел увидеть популярных ребят из "Парасоля", досадить им немного и проверить, сравняются ли они с нами. Я планировал посетить также другие отряды для удовлетворения собственного любопытсва, а также чтобы произвести впечатление на товарищей от "Верного" знанием воинских проблем из первоисточника. Ребят из "Парасоля" мы считали ловкачами, которые первыми будут знать, куда и когда удирать. Духовным предводителем и образцом для меня был Эдек, который постоянно приносил с контактного пункта разведки АК и из законспирированной коммунистической ячейки новости, не всегда хорошие и не всегда парвдивые, но зато интересные.

Я вышел через большое окно нашей спальни на тылы Пустого Зала, а оттуда по приставной лестнице вниз за Пассаж, дворами до Длугой и на площадь Красиньских. Проще, но не безопаснее было бы выйти из Пассажа через ворота на улицу Выязд.

Конечный отрезок Длугой между Выяздом и Пшеяздом имел форму удлиненного прямоугольника, законченного массивным шестиэтажным домом. Слева стояли дома разной высоты, справа – плоский Арсенал, а за ним низкие домики или же развалины, которые не защищали от обстрела. Времена наступили такие, что лучше было не крутиться на открытом пространстве. Опасны были не только гранатометы и артиллерия – люди постоянно гибли от так называемых шальных пуль. За Арсеналом возвышалась, частично затянутая дымом, башня костела: стройная, высокая, светло-серая, словно сплетенная из стальных рельсов, чем-то напоминающая косу, чем-то рыбу-пилу. Мы слишком поздно начали подозревать, что она имеет отношение к шальным пулям.

Над входом во дворец Красиньских висел раскрытый черный зонт, эмблема расквартированного здесь отряда. Он был наиболее известным, если уже не знаменитым на Старом Мясте, и по этой причине его согласно критиковали националисты и интернационалисты от "Верного". "Парасоль" обвиняли главным образом в саморекламе и замаскированной трусости. Когда мы в полной экипировке с цветными платками на шее крутились на площади, нас не раз спрашивали, из "Парасоля" ли мы. Это все равно, что словака назвать чехом. Когда нас вели в контратаку, мы не раз острили – ого, видимо "Парасоль" снова ушел. Само название, которое легко было запомнить, напоминало о временах, когда дождь был одной из житейских проблем. В Польше зонт в руках мужчины был признаком изнеженности и холостячества. Поручик, ходивший с зонтом, не мог стать капитаном, разве что его тестем был генерал. Видимо, поляки как-то не заметили, что англичане построили империю, не расставаясь с зонтом и калошами.

Первый раз в жизни я вошел во дворец без разрешения, без экскурсовода, в подкованных сапогах. Однажды я уже был здесь в одиннадцать лет, со всем классом, под присмотром учителя. Нам не позволяли ничего трогать и, как везде в музеях, велели надеть мягкие фланелевые лапти на обувь, чтобы не испачкать и не поцарапать пол. В бальном зале на первом этаже несколько ребят из "Парасоля" сидели на старинных креслах на некотором расстоянии от окон, поглядывая в сад. Большие зеркала в трещинах, статуи богинь и богов из белого мрамора изрешечены, плафоны осыпались, штукатурка хрустела под ногами. Говорят о величии смерти человека. В то время я ощутил величие конца цивилизации. Приход гостя из другого батальона не вызвал удивления. Мы начали с взаимных расспросов о ситуации на наших участках, потом перешли к советам, и в конце я выразил сожаление, что им не удалось удержать Ставки и захватить Гданьский вокзал. На это мне ответили, что и они, и другие отряды были на вокзале, но там нечего удерживать или занимать – только пути и пара бараков, которые не дают прикрытия. Поражало их отсутствие энтузиазма и словно бы усталость. У меня сразу возникло подозрение, что они критикую Восстание, а на самом деле им это очень нравится.

Сразу же налево, на краю парка, возе самой стены стояли скамейки, где неделю назад, сидя с "Байкопом", я поднял с земли горячую винтовочную пулю. Она по-прежнему была у меня в кармане, и я не преминул показать ее. Поодаль, напротив окна, лежал на траве сгоревший остов ситроена, еще недавно сверкавшего черным лаком.

У них столько боеприпасов - сказал один из ребят с горечью - они ведь знают, что никто не сидит в автомобиле на нейтральной полосе, а все равно время от времени пускают очередь.

Действительно, в сгоревшем автомобиле было множество дыр. Как голодный не понимает, что сытый ест для удовольствия, так и мы не могли понять, зачем немцы всадили в него столько пуль. Немцы расходовали невероятное количество боеприпасов. Сначала это пугало, потом мы считали такую расточительность признаком трусости, потом наступило ожесточение, а в конце отупение и отчаяние.

Тропинки вились среди деревьев и кустов, залитых лучами солнца. Во время немецкой оккупации видимо никто за садом не ухаживал, он зарастал сорняками и травой. Кажется, впервые с незапамятных времен парк князей Красиньских был пуст, несмотря на жару. Зато по его периметру несколько сотен человек в шлемах, шапках, сапогах, шерстяных носках всматривались в зелень, истекая потом и вздрагивая от каждого движения ветки и шелеста листвы.

Я пришел, готовясь вызвать их на ссору, высматривая случай подразнить этих лоялистов и пропагандистов, а закончил на сдержанно-положительной ноте.

Я отказался от посещения других участков. Игра в харцерство, как говорил видимо уже мертвый веснушчатый подпоручик "Кенар", закончилась. Ситуация ухудшилась до такой степени, что каждый день казался предпоследним.

Солдаты "Парасоля"

(...)

Неприятель также перестал массово использовать гражданское население для прикрытия таков и пехоты. Это прикрытие должно было позволить немцам подойти на небольшое расстояние к нашим позициям без потерь. Повстанцы, вооруженные в значительной степени револьверами, и так стреляли только с очень близкого расстояния. Когда доходило до перестрелки, прикрытие разбегалось, разве что было хорошо связано. Немцы, стреляя по убегающим штатским, подставлялись под пули повстанцев, если стреляли в повстанцев – мирные жители убегали безнаказанно, если стреляли в тех и других – рассеивали огонь. Когда немцы перестали использовать "живые щиты", это приписывалось также вмешательству наших западных союзников. Однако я помню, как кто-то утверждал, что немцы не гонят людей перед танками, потому что кости застревают в траках гусениц, и танки не могут поворачивать.

Повстанцы защищают Арсенал. Баррикада соединяет Арсенал и квартиры батальона в Пассаже Симмонса. На баррикаде находится орудие, захваченное во время атаки на Ставки.

Сад Красиньских и повстанцы из батальона "Хробры I" с трофейным орудием

Около пяти часов дня без артподготовки из Белого Дома выбежали на Налевки немцы, слева на наш правый фланг в сад Красиньских. Я стоял, оперев дуло о амбразуру, когда внезапно передо мной появились темные фигуры. Прежде чем я нажал на спусковой крючок, они были уже на мостовой. Добежали до сетки. Я стреляю, досылаю патрон, а когда прицеливаюсь снова, несколько неподвижных тел уже лежат на пустой улице. Это артиллеристы не дали захватить себя врасплох и врезали по немцам из пушки.

Появился поручик "Сук" с двумя повстанцами и, видя, что один немец встает, прицелился в него. Кто-то из его солдат подбил ствол винтовки вверх: - Пан поручик, поляк не добивает раненых! Немец, шатаясь, повернул к Белому Дому.

Обсуждение боевой ситуации в квартире командира роты в Пассаже

Вид трупов пробуждал во мне склонность к философствованию на тему смерти. Притворяясь глубокомысленным, я находил банальности, которые постеснялся бы произносить вслух. Например: сколько мог бы погибший сделать в жизни; от скольких страданий он теперь избавлен; мы никогда не встретимся после войны; он даже не знает, что уже мертв. Смерть молодого челдовека также захватывает врасплох, как вид пары новеньких, прямо с колодки, офицерских сапог, стоящих на краю большака.

Несмотря на канонаду вокруг, поражало спокойствие природы, которое подчеркивалось неподвижностью фигур. Я отметил в памяти место, где лежали убитые жандармы: в паре десятков шагов от ворот сада Красиньских в нашу сторону, между двумя щербинами в фундаменте ограждения. Я старался угадать, что немцы делают в эту минуту ... наверно, то же, что и я – всматриваются в погибших. У каждого есть воспоминания, которые время не изглаживает. Для меня одно из таких воспоминаний это пустой, покрытый пылью перекресток, зелень по обеим сторонам, рыжая полоса развалин вдали, разбросанные тела в косых солнечных лучах и радость победы.

(...)

Конечно, как каждый, я заботился о своем здоровье, но вид пуль, щиплющих стену поодаль, не вызывал ужаса и ассоциаций вроде dulce et decorum est pro patria mori; даже редко мешал еде. В последнее время я перестал бояться наперед – например, что в меня могут выстрелить через пять минут. Я испытывал страх только тогда, когда в меня стреляли, не раньше и не позже.

(...)

Что видели немцы, глядя на нас из гетто? Кроме массивной баррикады, соединяющей Пассаж с Арсеналом, бросалось в глаза прикрытие при входе с Налевок под аркаду. Сделанное из тротуарных плит, с симметричными амбразурами, оно выглядело как театральная декорация. Прикрытие выдержало бы удар снаряда маленького калибра, но 88-миллиметровка, которыми обычно были вооружены "тигры", и штурмовые орудия разрушили бы его одним выстрелом. Немцам явно не пришло в голову, чтобы кто-нибудь в здравом уме прятался за плитами, поэтому они засыпали снарядами только баррикаду, угол Пассажа и Пустой Дом. Принимая нас за зрелых солдат, хоть и бандитов, они воевали согласно правилам военного искусства, о которых мы даже не слышали. Если бы они выстрелили в прикрытие из плит или выше, под дугой аркады, нас бы надо было, как говорят, ложкой со стен соскребать.

Пожары над западной частью города, видимые со стороны Арсенала На первом плане стена бывшего гетто. |

Баррикада на улице Налевки, между Пассажем Симмонса и Арсналом |

(...)

Позиции в Арсенале обстреливают немецкие орудия и танки. Автор принимает участие в опасной ночной вылазке на позиции немцев в "Белом Доме", находящемся перед воротами сада Красиньских. За отвагу его представляют к Кресту Отважных, однако формально он никогда этой награды не получит. Немцы озлобились на баррикаду, которую, в конце концов, взрывают с помощью "голиафа"- маленького, удаленно управляемого гусеничного механического средства, начиненного взрывчатым материалом. Один из "голиафов" взрывается в тот момент, когда автор находится на баррикаде. От мощного взрыва он теряет сознание и получает контузию уха. Контузия эта останется до конца Восстания. Его товарищ Эдек ранен. В это время Старе Място разрушено так, как Сталинград. Немцы захватили Арсенал, и от позиций повстанцев их отделяли только 10-30 метров.

Линия обороны проходит теперь в Пассаже Симмонса. Внезапно немцы врываются внутрь Пассажа, отрезая там группу повстанцев, в том числе автора. Ситуация критическая, но удается организовать контратаку. Во время контратаки немецкий пулемет яростно стреляет в прячущегося за развалинами автора. Как позже выяснилось, жизнь ему спасла орудийная гильза, подобранная на Ставках, погасившая скорость вывстреленной пули, которая теперь находилась внутри гильзы, звеня как погремушка. В тот же день автора ждет еще одно приключение...

Внезапно подпоручик "Мариан" велел мне взять одного из семнадцатилетних связных, "Мушку", и мчаться галопом к воротам дома № 44/46; по другой стороне Длугой должны были быть немцы. По дороге я вложил в винтовку истекающий маслом затвор. Едва мы добежали до ворот, к счастью запертых на железную решетку со стороны улицы, над крышей завыл штукас. Говорили, что немцы бросали бомбы с взрывателем замедленного действия, вроде бы на 16 секунд. Я размышлял, выскочить ли во двор. Мелькнула мысль, что "Мариан" выбрал меня, зная, что я не подведу. Впрочем, я не слышал удара бомбы о крышу и перекрытия. В арке нас было видно с улицы, поэтому я уже хотел отступить, когда заметил трещину вдоль свода, которая начала постепенно, как при замедленной съемке, вспучиваться. Я дернул "Мушку", мы еще успели отскочить на три шага задом ко входу на лестничную клетку, прежде чем наступила полная темнота.

Не знаю, что меня больше душило, страх или пыль. Размытые звуки, грохот, шорох, шум, а потом тишина. Я приоткрыл веки. Было еще темно, но быстро прояснялось – от черноты через оттенки рыжего к полному дневному свету. "Мушка" стоял рядом. Нас словно бы выбросило из внутренностей пылесоса. Мы засмеялись ненатуральным смехом. Я вытер лицо, откашлялся, сплюнул и высморкался. Всю арку завалило, кроме узкой полосы, которая позволяла протиснуться к решетке со стороны улицы. Прохода назад во двор к нашим не было. Зато лестничная клетка уцелела, достаточно было войти на антресоль и спрыгнуть.

- Подождем минуту, - сказал я "Мушке", - прилетит второй, если мы сейчас выйдем, то попадем под следующую бомбу, а два раза в то же место он бросать не будет.

Не только боевой опыт подсказал мне это решение. Я хотел, чтобы товарищи поволновались, сочли нас погибшими, а тогда мы возникнем из-под развалин, как из гроба. Я не отряхнул мундир, чтобы он выглядел "лучше". "Мушка", если бы даже не прислушался к моему авторитету, как подчиненный должен был слушаться приказа. Я был прав, следующий штукас уже снижался.

Не знаю, как это описать кому-то, кто никогда не лежал под бомбами или под огнем артиллерии. Это как у стоматолога – сидишь на кресле, сжимаешь руками подлокотники, кричать неудобно, бежать поздно. А у тебя в коренном зубе огромная дыра, и где-то в каком-то месте обнаженный нерв. Стоматолог сверлит не такой современной машиной – триста тысяч оборотов в минуту с охлаждающей струей воды, а старой педальной машиной. Молишься, чтобы он не задел нерв, все тело напрягается, обливаешься потом. Стоматолог перестает сверлить, думаешь, что он уже закончил, а он только поправляет педаль.

Штукас спикировал прямо на нас. Я закрыл глаза и почувствовал взрывную волну. Мы схватились за руки, и нас снова окружила ночь. Я задыхался, бросил винтовку, закрыл лицо руками и так дышал сквозь пальцы. Что-то бренчало, позванивало, сыпалось. Когда все утихло, я знал, что стою, что никто меня не откопает, и никого я больше не увижу, и что эта темнота останется навсегда.

Я постепенно открывал глаза; было так черно, что я даже не был уверен, открыл ли я их вообще. Я не двигался, чтобы не провалиться в какую-нибудь дыру. Пощупав вокруг, я коснулся "Мушки". Начало проясняться. Перекрытие рухнуло на лестницу перед нами, а справа взрыв пробил брешь в стене. День едва начался, а я уже "воскресал" второй раз. Мы осторожно карабкались по развалинам, проверяя сначала ногой, выдержат ли они тяжесть тела. Прыгая по блокам разрушенной стены, мы вышли во двор. "Кобуз" уже собрал бригаду для откапывания. Сомневаюсь, что они много смогли бы сделать, особенно под огнем гранатометов.

Обрадованные товарищи рассказывали, что штукасы пикировали над самой крышей. Они не думали, что мы выжили, в последний раз они видели нас, когда рушилась стена. "Мушка" вел себя, словно ничего не произошло, неторопливо отряхивая лицо и мундир, хотя до сих пор это был самый трудный день в его повстанческой карьере.

Вот описание одного дня отдыха, когда отряд автора отвели с передовой.

Отряд останавливается в маленьком домике на Фрета 13. Дома здесь по сравнению с Пассажем напоминают домики из карт. Последний час на Старувке. Завтра мы будем смотреть на битву с чердаков Жолибожа, послезавтра из Кампиноской Пущи. Мы лежим в маленьком дворике. Когда не надо стоять, мы сразу ложимся и закрываем глаза. Здесь так безопасно, что даже вид звездного неба не лишает сна. Я не знаю, что немецкие гранатометы стоят в неполных трехстах метрах на Вислостраде. Зато от Пассажа мы отошли на три четверти километра и кажется, что от немцев нас отделяет бескрайнее море домов, и каждый дом – это крепость.

Несмотря на непрерывное высмеивание братских отрядов, я никогда не смог отделаться от мысли, что возможно солдаты там лучше наших. Иногда, а особенно теперь, это подбадривает меня. Я не знаю, могу ли считать себя отважным человеком. Уже не одна опасная ситуация убедила меня в моей отваге, когда неожиданно какая-то мелочь меня пугала и угнетала, и я начинал сомневаться. А вдруг я только притворяюсь? Тогда я думаю – все заключается только в притворстве. Это игра, большая игра. Есть те, кто верит, что я не притворяюсь. Я сам бдительно наблюдаю за теми неустрашимыми и беспокоюсь, не притворяются ли и они. Я не верю, чтобы человеку было все равно, что его жизнь может закончиться. Что будет, если мы разгадаем друг друга? Те, которые не должны прикидываться, наверно сделаны из другого теста.

"Влад"?... "Лис"?... "Вилит"?... "Вилит", когда в нас стреляют, вместо того, чтобы бояться, злится, подбородок выдвигается вперед, он сжимает зубы, готов кусать – ни следа страха.

Капрал "Юр"?... вежливый сдержанный, корректный, немногословный службист. Без приказа под пули не лезет, но страха не видно, даже когда бежит. Может, он солдат по призванию, который затерялся в мирной жизни, а теперь находит себя? Когда я думаю о "Юре", мне вспоминается рассказ о том крестьянине, который советовал сыну перед поездкой в школу в Кракове: "Вперед не лезь, сзади не оставайся, а середины ты держаться не должен".

Зато "Кобуз" это штатский, переодетый солдатом, я вижу его за письменным столом, сортирующим бумаги. Даже когда он дает нагоняй, делает это взволнованным, но тихим голосом, словно кричит шепотом. Иногда он гнется, но не ломается. Откуда он берет эту силу, которая позволяет ему перебегать от позиции к позиции между взрывами, когда другие прячутся.

Зося "Кос" и Ванда "Еврейка" в атаку бегут вместе с нами, без оружия. В ночных вылазках ползут во главе колонны. Под гранатометами бегают много раз в день из Пассажа с рапортами к командованию. Что же они чувствуют? Не боятся? Может, верят, что со смертью не все заканчивается.

Линия фронта, проходящая через Пассаж Симмонса, продержалась до конца боев на Старом Мясте, то есть до начала сентября 1944 года.

(...)

Все делается с опасностью для жизни. Конечно, сражаешься с опасностью для жизни, бежишь тоже с опасностью для жизни. Стоишь под открытым небом с опасностью для жизни и прячешься в подвале с опасностью для жизни. Выходишь на лестничную клетку по нужде с опасностью для жизни. Живешь с опасностью для жизни.

(...)

Когда я услышал от "Кобуза", что он представил меня к награде, стремление получить Крест Отважных приобрело у меня настолько самоубийственные размеры, что я едва не закончил посмертным награждением или не награждением. Только встреча с "голиафом" привела меня в чувство.

То же происходило и с остальными. Никто уже не стыдился торопливо покинуть позиции, на которые направлен ствол орудия. Тогда мы сообщаем соседям, если время позволяет, и прячемся в другом, как правило, заранее намеченном уголке.

За последние две недели война вырвала из наших хвостов почти все павлиньи перья. Трудно узнать самого себя. Пантерки утратили прекрасные цвета березовой рощи поздней весной, а моя, цвета золотой польской осени, напоминает прошлогоднюю листву. Лица потемнели, почернели, щеки ввалились. Цветные платки спрятаны в рюкзаки.

(...)

Раненые интересуются, где воюет Вермахт, а где полиция и СС – тема, которая нас мало интересует; мы не сдаемся, потому что и так конец. Что бы я ни сказал, чтобы их подбодрить, ничто не может изменить факта, что нас разделяет стеклянная стена. Для них единственная надежда – это капитуляция Германии или немедленный приход русских. Они не могут рассчитывать на то, что их раны заживут, прежде чем войдут немцы. Мы, здоровые, можем полагаться на свои ноги.

В Пассаже мы несколько изолированы, зато можно узнать новости из первоисточника от раненых, которых приносят со всех участков Старувки. Среди ужасных есть также утешительные новости, но они меняются каждый час, что еще больше подрывает наш боевой дух. Раненым, не имеющим никакого влияния на свою судьбу, остается только поглядывать на часы и высчитывать, сколько времени осталось до вечера. С утра артиллерия озлобилась на башню Гарнизонного костела рядом, поэтому, чтобы убить время и успокоить нервы, они считают взрывы.

Я смотрю на лежащего в углу коморки немецкого солдата, австрийца. Вроде бы он такой же, как мы, но другой. Мы, поляки, живем словно под вечным гнетом первородного греха и постоянно должны страдать, а его каждый считает своим. Каждый хотел бы быть австрийцем в такое время. Наши с ним вежливы, не только потому, что он австриец и может спасти раненых, когда придут его товарищи – для поляка важно, чтобы иностранцы хорошо о нем говорили.

Останки раненых повстанцев, сожженных немцами живьем

на Старом Мясте (Архив Старых Актов)

(фот.: Станислав Копф, "Дни Восстания", Издательский Институт PAX, Варшава, 1984)

(...)

О наступлении дня – как обычно – вместо птичек сообщают снайперы. Полумрак еще таится в углах, впадинах, щелях, в глубине окон, и легко увидеть силуэт человека там, где его нет. Присоединяются автоматы, пулеметы, скорострельные орудия, потом отзываются более крупные калибры и уже не умолкают. Невозможно описать всю эту стрельбу, которая днем сливается в непрерывный гул или рев. То, что улавливает ухо, трудно с чем-нибудь сравнить. Возможно, подобные ощущения можно испытать, стоя между отвесной стеной и водопадом, когда тонны воды пролетают над головой. Или если оказаться в огромной пещере с тысячей пишущих машин, где каждая секретарша печает одну страницу в минуту. Почти ежедневно бывает момент тишины, может четверть секунды, настолько поразительный, словно водопад внезапно перестал падать и повис в воздухе, или все секретарши внезапно подняли руки с клавиатуры. В следующую секунду кажется, что все одновременно нажали на спусковые крючки. (...)

Я уже давно достиг той стадии, когда предпочитаю стрельбу тишине, которая обманывает. Хороший солдат на слух определяет, что происходит, так же, как туземец в джунглях, не открывая глаз, угадает, кто, где и к кому подбирается. (...)

Два дня ничего не происходит на нашем отрезке между Пассажем и Длугой. Не то, чтобы фронт замер, скорее замерз. И мы, и немцы так вгрызлись в развалины и пристрелялись, что захватить врасплох никого невозможно. Ни у них днем, ни у нас в ночной атаке нет шансов. Еще неделю назад можно было подползти Налевками к Белому Домику, теперь территория так сократилась, что нейтральной полосы почти нет. Прежде чем какой-нибудь смельчак пробежал бы эти полтора десятка шагов до Пустого Дома или Арсенала, перед ним выросла бы преграда из пуль, как колючая проволока – столько у немцев автоматического оружия. Немцы наверно думают также, и поэтому пехота перестала атаковать.

(...)

Рабочая неделя солдата Старого Мяста это 168 часов, без малого 700 пятнадцатиминуток, а сколько минут! А когда в меня стреляли из пулемета, то не только минуты, но и секунды тянулись немилосердно. Неделю назад я был еще ребенком в сравнении с мужчиной, которым являюсь теперь. (...)

Поэтому я все время размышляю над другими способами спасения. Например, переодевшись в штатское ... я отбрасываю эту мысль, с оружием я не расстанусь, впрочем, мужчин наверняка расстреляют. Пробраться одному через линию фронта в последнюю ночь? Один я не решусь, но с Эдеком бы рискнул. В конце концов, мне приходит в голову идея получше, я укроюсь в каком-нибудь разрушенном доме, в щели между блоками стены, где никто не рискнет искать. Много раз я воображаю себе такую картину: повстанцев уже нет. Ночь, тишина. Я один, прячусь в щели. Начинает сочиться дневной свет. Внезапно знакомый крик:

(...)

Обычно мне давали в напарники кого-то менее опытного или просто молокососа из бывшей роты "Лиса". С другими кажется было так же, хотя "Цыган" и "Петрек" часто стояли вместе. В трудные минуты я хотел быть рядом с "Вилитом", "Добровольцем", "Малым", "Яблоньским". Позже я заметил, что во время опасности некоторые повстанцы льнули и ко мне. (...)

Внезапно в сумерках меня пугает мысль, что немцы хотят нас убить, и что они так близко. Я умру, думал я, умру, умру... и это слово не покидало меня ни на минуту, и чем дольше оно вращалось в моем сознании, тем меньше я его понимал. Я смотрел на лица товарищей, высматривая признаки тревоги. Не сбегут ли они? Я боялся уснуть, в полудреме то и дело открывал глаза, чтобы проверить, здесь ли они. Но повстанцы как обычно бродили между машинами. "Вилит" достал бутылку коньяка и обходил всех от "Верного", наливая каждому изрядный глоток в стакан. (...)

В последнее время у нас спокойнее. Правда, боеприпасы к пиатам закончились, но осталось еще немного бензина. Танкам задали перцу, они не въезжают в зону броска литровой бутылкой. Война превратилась в позиционную и, чтобы описать то, что происходит, надо все время повторяться. Легче было описывать битвы в давние времена, и читателю приятней было читать: гренадеры в голубых панталонах и белых подтяжках на красных куртках поднимают на штыки канониров, одетых в черное, гусар в желтых киверах с плюмажами, бегут от уланов в оранжевых панталонах... и т.д.

(фот.: Станислав Копф, "Дни Восстания", Издательский Институт PAX, Варшава, 1984)

(...)

Куда ни посмотришь (часто подобные обороты встречаются в поэтических описаниях побоищ), трубы грустно торчат в небо, балконы жалко свисают, глазницы окон смотрят угрюмо, провалы в стенах щерят зубы, жесть стонуще скрипит... Сад Красиньских с каждым днем старится на неделю. Листья пожелтели, порыжели, опадают, и странно выглядит этот лесок в цветах поздней осени, когда жар струится с неба.

(...)

Самый загадочный из офицеров это "Влад".

(...)

Сопоставление рапортов с мировых фронтов и с участков Старого Мяста, иногда запоздалых, иногда преждевременных, выглядит примерно так:

(фот. слева: Станислав Копф, "Дни Восстания", Издательский Институт PAX, Варшава, 1984, (...)

"Влада" несли на одеяле. Мы медленно спускались в подвалы. К нам все время присоединялись новые люди. "Влада" положили возле выхода в сад, у подножия лестницы, где начинался ход сообщения. Повстанцы все время подходили, окружили его полукругом. Те, что его несли, его люди, встали на колени. Тех, что стояли дальше, едва можно было различить в темноте. (...)

Десятки раз я смотрел отсюда на Пассаж. Всегда неизменный, непоколебимый как скала, возвышался он над окрестностями. Теперь Пассаж выглядел, как выпотрошенный великан и казался еще выше.

(...)

Невнятные стоны время от времени доходили снизу. Я подумал о мыле. Если бы у меня его не украли, я умылся бы раньше, успел в зал станков под бомбы и лежал бы теперь в темноте под развалинами вместе с ними. Внезапно, кажется, в первый раз, я осознал, что в нескольких метрах ниже лежат "Вилит", "Петрек", "Горец", "Ясё", которому я доверил мою винтовку и золото, "Мариан", Зося со шрамом на шее, "Байкоп", "Доброволец", "Дядюшка", "Манюсь", Ванда "Еврейка"...

(...)

Тогда от Арсенала зычный голос закричал в мегафон:

(...)

Автор присоединяется к группке раненых, которая получает разрешение войти в каналы и пройти этим путем в Средместье.

(...)

Раздался приказ: в каналы! Мы двигались медленно, потому что надо было ползти за прикрытием из рюкзаков. Я боялся, что артиллерия откроет огонь, или танки в последнюю минуту въедут на площадь, или штукасы нас заметят. Однко больше всего я боялся отмены приказа. Наконец я спустил ноги в темноту и холод.

(...)

Выходили из канала мы дольше, чем входили. Некоторых вытаскивали. Меня удивила ночь и вид стекол в окнах. Возле люка стояли несколько человек, штатских и повстанцев наполовину в штатском, все причесанные, девушки в летних туфельках. Я устыдился своего вида: без оружия, без мундира, как беженец. Я еще не привык к тому, чтобы на меня смотрели с жалостью.

(...)

Я был без оружия и одинок, как и месяц назад. С интересом я глазел на местных повстанцев. Они захватили ПАСТ-у, Комендатуру Полиции, не поддались немцам. Наконец-то кто-то более сильный, чем я, но дружески настроенный. Стоя в холле кинотеатра, я сказал пару слов о канале, о Старувке, но охотней слушал их рассказы о ПАСТ-е, о Комендатуре Полиции. Хотя с тех пор прошло больше недели, они все еще жили этим. Какой-то повстанец показал мне оборонительную гранату, ребристую, с подвижной рукоятью, такую красивую, что жалко было бы ее бросать. Он говорил как сын, который хвастается своими достижениями перед потрепанным жизнью отцом, но не без уважения в голосе. В моем сознании уже закрепилось, что немец всегда возьмет верх над поляком. Я чувствовал себя словно после приземления в дружественной чужой стране. Мы с ее жителями говорим на том же языке, но у нас нет общей истории. Как братья, выросшие отдельно. Один среди волков, другой среди псов. Тот на опавшей хвое, этот на соломе. Может ли тот, кто перед сном снимает сапоги, понять того, который не заснет без сапог?

фот.: Станислав Копф, "Дни Восстания 1944 в объективе польской камеры", (...)

Люди еще не привыкли к виду повстанцев со Старувки, оглядываются, останавливаются. Власти проявили бы больше рассудительности, если бы интернировали нас сразу же после выхода из канала и подвергли принудительной чистке, мытью, бритью, стрижке, а также сну в течение двух суток, вместо того, чтобы портить воздух глупой пропагандой, что все хорошо, а будет еще лучше.

(...)

Все со Старувки говорили громко и вызывающе, особенно если местные их раздражали. По-прежнему неустанный клокот доносился со стороны Старого Мяста. Они еще защищались. Где-то там, в дыму, были Эдек, Ханка, "Галка", "Кобуз", капрал "Юр", "Жасмин", "Баррикада", "Анка", "Куба", "Крипо", "Шофер"... Как хорошо снова быть зрителем

(...)