Photographie de Stanislas Likiernik sur la carte d’identité scolaire avant la guerre, en 1939

Témoignages des insurgés

Stanislas Likiernik- mémoires du temps de l’Insurrection de Varsovie

(ces extraits du livre „Damnée Chance ou Doigt de Dieu?”, Éditions L’Harmattan, sont publiés avec l’accord de l’auteur)

Stanislas Likiernik naquit le 25 juin 1923 à Garwolin. Pendant l’occupation allemande, il appartenait à l’une des premières organisations clandestines, dénommée Union pour la Lutte Armée (ZWZ). Ensuite, il prit part à de nombreuses opérations de diversion et de sabotage organisées par „Kedyw” – filière de diversion du Commandement Suprême de l’Armée de l’intérieur (AK). Son activité et celle de ses collègues pendant cette période est décrite sous une forme littéraire, mêlée d’éléments d’affabulation, dans le livre de Roman Bratny „Kolumbowie” (personnage de Skiernik). Son parcours de combattant pendant l’Insurrection de Varsovie passait à travers les quartiers de Wola, Vieille Ville et Czerniakow, dans les rangs de l’unité d’élite „Radoslaw”. Blessé trois fois, il fut décoré par la Croix de Valeur Militaire et par l’Ordre de Guerre „Virtuti Militari” (équivalent de la Légion d’Honneur à titre militaire). A plusieurs reprises, il frôla la mort, entre autres, avec ses collègues du bataillon „Zoska” et du Kedyw, il passa de la Vieille Ville jusqu’au Centre Ville à travers le Jardin de Saxe, encerclé par les Allemands, ce qui constitue l’un des exploits les plus insolites de l’Insurrection. Sa vie est décrite dans une biographie parue en français, intitulée avec éloquence: „Une jeunesse polonaise 1923-1946- Damnée Chance ou Doigt de Dieu?” (Editions l’Harmattan Paris 1996, extraits disponibles sur ce site, dans la section „témoignages”). La version anglaise de ce livre a été publiée sous le titre „By Devil’s Luck” (Editions Mainstream Edinborough). En 1946, il émigra en France où il habite jusqu’à présent. Pendant 25 ans, il occupa des postes de responsabilité chez Philips. Marié à une Française, il éleva deux enfants, et a trois petits enfants. Stanislas Likiernik est membre du Conseil Honorifique de la Construction du Musée de l’Insurrection de Varsovie.

Photographie de Stanislas Likiernik sur la carte d’identité scolaire avant la guerre, en 1939

Préface

Je récuse le titre de „héros” qu’il est d’usage de donner à notre génération. Je voudrais brièvement expliquer pourquoi:

1) Un „héros”, pour moi, est quelqu’un qui voit une maison en feu, entend des cris, et se précipite dans les flammes pour aider la personne en danger. Il pouvait ne rien faire. Il risque sa vie pour en sauver une autre.

2) Votre maison brûle. Vous aidez les autres à sortir du braisier au lieu de vous sauver vous-même au plus vite. C’est une preuve de courage et d’un sens du devoir.

3) On enfonce votre porte avec l’intention de vous tuer. Vous constituez un être à exterminer – juif, tzigane, polonais, selon la hiérarchie des priorités nazies. Vous ne vous laissez pas faire. Vous vous défendez, même si vous êtes désarmé. Vous voulez mourir en homme et non en mouton qui se laisse égorger.

C’était notre réaction normale, naturelle, spécialement compte tenu de l’histoire et des traditions polonaises. NOUS NE POUVIONS PAS, TOUT SIMPLEMENT, RÉAGIR AUTREMENT!

Nous étions des hommes pas des héros.

Juillet 1944: L’Armée Rouge approche

En juillet 1944, le front s’approchait de Varsovie. Nous observions les Allemands et leurs alliés hongrois passer, dans leur fuite, à travers Varsovie, dans un triste état. Ils n’avaient rien des troupes allemandes de 1939 ou 1941 quand ils se préparaient à envahir l’URSS. Dans le ciel de Varsovie, nous pouvions voir les combats des avions de chasse russes et allemands. Bref, la fin des Allemands à Varsovie semblait proche.

Vers la fin juillet 1944 (le 24 ou le 25), en passant à bicyclette à Zoliborz, j’ai vu un groupe des soldats hongrois complètement épuisés voyageant sur des voitures à cheval. Leur lieutenant était arrêté sur le trottoir. L’amitié polono-hongroise était ancienne. Alors, je me suis adressé au lieutenant: „Deutschland Kaput”- mais ce n’était pas un „bon Hongrois” et il a hurlé: ”Was?”. Je n’ai eu que le temps de sauter sur ma bicyclette et de m’enfuir.

Dans notre groupe du Kedyw-diversion (Stasinek Sosabowski, Olszyna Wiwatowski), les prévisions concernant l’insurrection étaient très pessimistes. Nous savions tous que si notre groupe était à peu près armé (armes légères, rien pour combattre les chars), les autres n’avaient presque rien. Une grenade pour cinq soldats - pour attaquer des Allemands armés jusqu’aux dents.

Quelques jours avant l’insurrection, Roman Mularczyk (l’écrivain Bratny, son pseudonyme) est venu me voir. Il m’a dit:

- Les Russes nous appellent à nous insurger, et si nous le faisons, ils s’arrêteront et attendront que les Allemands nous finissent.

- Si toi, tu le sais et moi aussi, nos chefs le savent aussi, lui ai-je répondu. Ils ne feront rien sans l’accord préalable des Russes et des Anglais.

En effet, déclencher un soulèvement avec un armement plus qu’insuffisant contre l’armée allemande, incomparablement mieux lotie, n’avait de sens que si nos alliés nous portaient secours dès les premiers moments de l’insurrection. L’expérience de Wilno que Roman et moi ignorions à l’époque, mais connue de nos chefs, devait les inciter à la méfiance sur l’attitude des Soviétiques.

Le Général Bor-Komorowski a pensé, il l’a écrit dans ses mémoires, qu’une fois Varsovie libérée, Staline profiterait de la tête de pont que nous lui offrions. Il a oublié que Staline avait assassiné des millions de Russes, Ukrainiens et autres. La mort de Varsovie et de ses défenseurs allait dans le sens de ses objectifs: les nazis faisaient le „sale boulot” pour lui, en éliminant les meilleurs des résistants patriotes polonais. La Grande-Bretagne était trop loin pour nous aider efficacement; elle a refusé le parachutage à Varsovie des troupes polonaises stationnées sur son sol.

Deux garçons de 21 et 23 ans y voyaient, peut-être, plus clair que nos généraux.

Tous les résistants de Varsovie ont été mis en état d’alerte. Les „soldats” se groupaient dans les appartements ou caches, d’où chacun d’eux devait partir vers un objectif précis. Nous, en tant que groupe aguerri et armé, devions prendre les grands magasins de l’armée allemande à Stawki (où il y avait des stocks de nourriture, des uniformes, pas d’armes hélas), puis nous rendre dans le centre et rejoindre les groupes spéciaux d’intervention du Général „Monter”, chef de l’insurrection.

L’insurrection se terminait par l’ordre de regagner notre base - „Varsovie était libérée”- pour dissimuler nos armes dans les caches habituelles. Cela, afin de sauvegarder notre capacité de combat, sous l’occupation soviétique qui s’annonçait. Cette dernière partie du plan ne me plaisait guère car j’avais espéré (alors jeune homme de 21 ans) „après la victoire”, pouvoir parader en uniforme et armé, enfin au vue et au su de tous, en pleine gloire! Nous attendions cet événement depuis 5 ans! Avec aussi l’espoir de soulever l’enthousiasme des belles patriotes polonaises sensibles au charme de l’uniforme. Mais l’insurrection fut hélas vaincue.

Le 31 juillet 1944 au soir, nous étions prévenus que l’heure H était fixée: le 1er août à 17 heures.

L’Insurrection de Varsovie (1er août 1944)

En sortant de notre „base” chez Plachtowski à Zoliborz, j’ai vu mon ami Olek Tyrawski en tête de son peloton. Nous avons eu juste le temps de nous faire un signe de la main. Quelques minutes plus tard, ils traversaient la rue Mickiewicza. Les Allemands ont ouvert le feu, et Olek a été probablement le premier mort de l’Insurrection: une balle en plein front, à 15h. Je ne l’ai appris que dix jours plus tard.

Nous, dans notre camion bâché, conduit par Kolumb (Sobieszczański) sommes partis vers l’école dont l’arrière donnait sur les magasins à occuper. Nous y avions rendez-vous avec deux groupes de Kedyw, de Mokotów (au sud de Varsovie) et de Wola (quartier ouvrier à l’ouest).

Nous avons occupé l’école vers 15h30. Kolumb et moi sommes partis déplacer le camion qui stationnait devant le bâtiment. Une fois dans le camion, nous venions de démarrer et avions fait dix mètres à peine quand nous avons entendu et vu un obus allemand éclater exactement là où nous nous trouvions cinq secondes plus tôt. Ce fut le premier coup de canon évité...

L’attaque de Stawki, dépôt de l’armée allemande, s’est déroulée tout à fait comme prévu.

A 17h précises, nous avons sauté par-dessus la palissade à l’arrière des terrains occupés par ces magasins qui s’étendaient au moins sur un hectare. Le bâtiment principal était occupé par les SS, mais en nombre assez limité. Nous en avons tué quelques-uns, deux tentaient de s’échapper vers les ruines du ghetto situées de l’autre côté du magasin (l' "Umschlagplatz" d’où partaient les juifs vers l’anéantissement, était tout près de l’école). Nous les avons tués aussi. Aujourd’hui, un monument en souvenir de l' "Umschlagplatz" y est construit et une plaque en bronze placée sur l’Ecole - base de notre départ - rappelle notre action.

A ce moment-là, une cinquantaine d’hommes en tenue rayée blanc et bleu (la tenue des camps de concentration) s’est précipitée vers nous. C’étaient pour la plupart des juifs de Salonique déportés là pour travailler dans les magasins. Ils comprenaient difficilement qu’ils étaient libérés. Cette libération est aussi rappelée sur la plaque commémorative.

Un jeune officier SS, retranché au fond d’une grande salle, s’est caché derrière une barricade de paquets. Dès qu’on ouvrait la porte, il tirait ; il devait avoir un bon stock de munitions. Nous avons remarqué qu’au niveau de sa cache se trouvait une porte. Nous avons décidé de jeter une « Filipinka » contre cette porte.

C’est Antek Wojciechowski qui s’en est chargé. Hélas, dans sa hâte, il l’a lancée sans se protéger lui-même. La bombe a éclaté, et les morceaux de tôle ont atteint sérieusement les jambes d’Antek. Kolumb auparavant avait été blessé par balle à un bras. L’officer SS s’est tiré une balle dans la tête.

Les magasins regorgeaient de nourriture : sucre, semoule... Je l’ai su plus tard. La population de la Vieille Ville toute proche en avait transporté des tonnes, à dos d’homme. Elle en a vécu pendant les trois semaines d’août, quand la Vieille Ville fut coupée du monde ; mais nous n’y sommes pas encore.

Nous avons passé la nuit dans les bâtiments de Stawki,

Nous avons profité de l’occasion pour nous habiller avec les « tenues camouflées » en tissu imperméable destinées aux parachutistes allemands. Certains d’entre nous étaient en civil, d’autres, comme moi, en tenue militaire. J’avais de magnifiques bottes et je ne sais plus d’où provenait une veste d’uniforme polonais, que Mme Plachtowska avait ajustée à ma mesure. Par dessus, j’avais ma « Panterka » (tenue allemande de parachutiste avec des taches brunes et beiges, comme les panthères) et j’étais très fier de mon allure. Par la suite, ce vêtement nous a rendu un grand service, j’en parlerai à l’occasion.

Nous avions reçu l’ordre de nous rendre de Stawki à Wola, plutôt qu’au centre de Varsovie comme prévu initialement, car la route était coupée par les Allemands protégeant l’axe Est-Ouest et le pont sur la Vistule. Là, nous avons rencontré d’autres insurgés et le Colonel Radoslaw, chef des insurgés de tout le quartier.

Antek Wojciechowski et Krzysztof (Kolumb) y sont partis avec notre camion, Antek ne pouvant pas marcher. L’un blessé aux jambes, l’autre au bras, ils conduisaient à deux : Kolumb manoeuvrait les pédales d’embrayage, l’accélérateur et les freins, Antek tenait le volant et changeait les vitesses.

Très peu de temps après, j’ai vu de loin leur voiture tourner à droite et, brusquement, faire marche arrière à grande vitesse : un char allemand barrait la rue à 200-300 m. La qualité d’excellents chauffeurs d’Antek et de Krzysztof leur a sauvé la vie. Par la suite, nous avons conquis ce char, et Kolumb l’a réparé. Il a servi aux insurgés pendant quelques jours.

La route de Stawki à Wola passait devant mon ancienne usine, la tannerie Pfeiffer. La plupart des ouvriers avaient été bloqués là par le début de l’Insurrection.

Je trouvais que notre groupe, environ cent hommes, tous habillés de « Panterka » (voir la photo), était maginfique. Je marchais à côté de Stasinek Sosabowski, en tête, tenant sous le bras une mitraillette Thomson (provenant d’un parachutage). Mes anciens camarades d’usine m’avaient reconnu et, tout à la joie de voir l’armée polonaise- c’était le 2e jour de l’Insurrection- m’avaient fait une ovation. « Stach », « salut », etc., etc. J’étais tout fier et heureux, probablement la seule fois pendant les deux mois que devait durer le soulèvement.

Nous sommes arrivés à Wola et, dans un jardin, avons disposé des signaux pour avions qui, pensions-nous, nous parachuteraient des armes, mais rien n’est venu. Ce jour-là, il pleuvait un peu, mais je crois que ce fut le seul jour sans ciel bleu durant 2 mois.

Le groupe des insurgés-partisans à Wola (2/8/1944), ouest de Varsovie, en tenue de parachutistes allemands pris rue Stawki dans les magasins de l’occupant; l’auteur est parmi eux, au troisième rang (debout), neuvième du côté droit de la photographie

Le 2 août 1944, le colonel Radoslaw m’a envoyé en patrouille : je devais aller jusqu’à la caserne de police allemande, à l’angle des rues Zelazna et Leszno. J’y suis allé avec deux camarades et une fois de retour j’ai fait mon rapport au colonel : la caserne était toujours occupée par les Allemands. C’est le seul contact direct que j’ai eu avec Radoslaw.

La veille, Bor-Komorowski, le Général commandant en chef de l’Armée polonaise AK, nous a inspectés (mon père le connaissait bien pour l’avoir rencontré dans je ne sais plus quel régiment de cavalerie et considérait qu’il montait très bien à cheval...).

Notre groupe, sous le commandement de Stasinek (fils du Général Sosabowski, chef des parachutistes polonais qui ont combattu en Hollande à Arnheim, lors de l’action désastreuse commandée par Montgomery), devait attaquer la caserne.

C’était le 4 août. Stasinek, notre Dr J. Kaczynski et moi-même sommes montés au 3è étage d’une maison voisine pour examiner l’objectif. Arrivé à une fenêtre, Stasinek regardait la cour par où devait passer notre attaque. Je crois lui avoir dit : «Ne te penche pas trop, fais attention... » Et malheureusement j’avais raison, les Allemands ont tiré et Stasinek est tombé en arrière, le visage en sang. Il ne voyait que de l’oeil droit (il avait perdu l’autre par accident dans son enfance). La blessure au visage n’aurait pas été trop grave si elle n’avait, par malheur, atteint cet oeil. J’ai entendu Stasinek dire : « Je ne vois plus... ».

Nous sommes donc restés sans notre chef. Je crois que c’est Janek Barszczewski qui a pris le commandement. La caserne était séparée de la rue Zelazna par un mur et une cour de 20-30 m. Nous avons décidé de faire sauter le mur et de passer par la brèche.

Nous avons essayé d’incendier une maison voisine pour que le feu se propage à la caserne allemande ; j’avais jeté une bouteille d’essence au rez-de-chaussée, mais le feu n’a pas pris.

Vers 19h la nuit commençait à tomber, l’attaque fut déclenchée.

Au moment de passer à l’action, quelqu’un s’est mis à jouer de l’accordéon... et j’ai couru vers l’école plein d’enthousiasme : enfin on se battait à visage découvert. Nous avons couru jusqu’à la porte d’entrée mais il fallait la forcer. La porte résistait. Un Allemand , que je n’avais pas vu, a jeté du 1er étage une grenade à main; j’ai entendu seulement une forte explosion et senti un choc, pas douloureux du tout, à droite dans le dos. J’ai demandé à un copin :

- Que se passe-t-il ? Quelque chose m’a cogné.

Il m’a regardé et dit :

- Tu es blessé, va voir les infirmières.

Je lui ai laissé ma mitraillette et mon Parabellum et suis parti tout seul à travers la cour vers notre point sanitaire. Une fois arrivé, j’ai commencé à me sentir bizarre. J’avais un bruit dans la tête (dû à l’explosion toute proche). Des morceaux de tôle mince avaient pénétré dans la partie supérieure de mon dos et dans ma cuisse que les infirmières ont vite découverts. Je ne pouvais plus marcher.

J’ai demandé à être transporté à l’hôpital où étaient Stasinek et Antek, rue Karolkowa, mais l’hôpital était déjà aux mains des SS ukrainiens (engagés volontaires dans les SS) commandés par les SS allemands. Les blessés étaient, par eux, tués dans leur lit. Stasinek avait pu s’enfuir, guidé par sa femme qui faisait partie de notre groupe en tant qu’infirmière.

On m’a donc transporté dans un autre « hôpital », dans le bâtiment du Tribunal de la Cour d’appel, rue Leszno. J’ai attendu peut-être une heure, couché sur mon brancard. Ensuite, un chirurgien s’est occupé de moi. Je ne l’oublierai jamais.

D’abord, il m’a arraché les morceaux de tôle du dos et de la cuisse (sans anesthésie) et les morceaux étaient bien accrochés. Ensuite, il a eu l’idée de passer de la gaze imbibée d’alcool à travers ma cuisse, d’un côté à l’autre. Je déconseille cette expérience à quiconque. Je jurais terriblement, en m’excusant auprès des très jolies infirmières qui me tenaient. – Je ne sais plus si c’était réel... mais toutes les jeunes filles infirmières ont été pour moi d’une beauté d’anges (sic). Et cela pendant tous mes séjours dans les hôpitaux : sept en tout au cours de l’insurrection.

Evidemment, pour me mettre au lit, on m’avait enlevé mes belles bottes, ma veste d’uniforme, bref j’étais presque « à poil ». Une des infirmières m’avait connu lors d’une rencontre chez des amis communs. C’est peut-être cela qui m’a sauvé la vie.

L’hôpital était rempli de blessés civils. Un malade atteint de tétanos mourait à côté de moi en hurlant, le corps déformé par de terribles secousses. Moi-même, j’étais comme dans un nuage et la tête toujours pleine de bourdonnements. Je crois que je ne suis resté à Leszno qu’une nuit. Tout à coup, la jeune fille qui me connaissait est arrivée avec une autre ; elles m’ont mis sur un brancard, m’ont emporté en courant... « Que se passait-il ? »

Les Allemands arrivaient et tuaient tous les blessés. La jeune fille « sans nom » avait pensé à moi. Les rues étaient déjà encombrées de gravats et surtout coupées par les barricades dressées par la population (avec : arbres, pavés, meubles...) ; malheureusement, elles n’étaient pas assez solides pour arrêter les chars).

Je ne sais toujours pas comment deux jeunes filles de 18-20 ans ont réussi à parcourir, en portant un homme de 60 kg environ, les deux ou trois kilomètres qui nous séparaient de l’Hôpital des Chevaliers de Malte...

C’était un vrai hôpital, avec des religieuses comme infirmières, mais aussi de très jolies jeunes filles, infirmières d’occasion faisant partie de la résistance. J’ai dû arriver là vers le 6 août et rester à peu près quatre jours. Je n’avais pas de vêtements. J’ai demandé à une dame si elle pouvait aller rue Grzybowska, non loin de là, pour me rapporter de mon logement un pantalon et une veste. Elle est partie ou non, je n’en sais rien, mais jamais revenue.

Après deux ou trois jours, je commençais à marcher en boitant de la jambe droite. Je voulais quitter l’hôpital, pensant qu’il serait pris à son tour. En quoi j’avais raison. Il fut pris, mais préservé du massacre par les vingt soldats allemands- nos prisonniers- qui ont témoigné que les Polonais les avaient traités très convenablement. Tout l’hôpital, grâce à ce témoignage, blessés, médecins, infirmières, a été autorisé à rejoindre le centre de Varsovie (tout cela, je ne l’ai su que beaucoup plus tard).

Quant à moi, pour partir, j’avais besoin de vêtements. J’ai pris la couverture du lit pour cacher ma nudité (je n’avais qu’une chemise sur moi et trop courte). Ainsi drapé, je me suis adressé à une soeur :

- Pouvez-vous, s’il vous plaît, me procurer un pantalon, une veste et des souliers ?

- Je n’en ai pas, a-t-elle répondu sèchement.

Alors, Dieu me le pardonne, en désespoir de cause, j’ai ouvert mes bras en croix, offrant à la vue de la soeur ma nudité totale. Elle poussa un cri et, cinq minutes plus tard, j’étais équipé sans élégance mais complètement.

Par le jardin de l’hôpital, j’ai pris le chemin de la Vieille Ville.

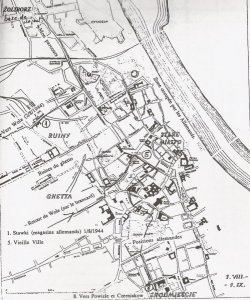

Carte de Varsovie: quartiers Wola, Vieille Ville et Centre Ville

(d’après le livre „Damnée chance ou Doigt de Dieu?” publié par les Éditions L’Harmattan, Paris, 1996)

A l’angle de la rue Dluga (Longue) et Kilinskiego, un grand bâtiment était transformé en hôpital. J’y suis parvenu sans problème, en marchant difficilement, et fus accueilli avec enthousiasme par des jeunes « désoeuvrées ». Halinka Paschalska que je connaissais à Konstancin depuis toujours, une très jolie jeune fille de 17 ans, était l’une d’elles. Mes blessures furent pansées en un clin d’oeil par plusieurs jeunes infirmières : elles manquaient encore de blessés et mon corps fut livré à leur inexpérience. Le soir, j’ai assisté à une sorte de représentation théâtrale pour les blessés. Tout cela n’était qu’une accalmie entre deux orages.

L’Insurrection de Varsovie (11 août 1044)

Le téléphone fonctionnait encore. J’appris, ce 11 août, la mort de la plupart de mes amis. D’abord, celle d’Olek Tyrawski à Zoliborz ; ensuite, celle de Stefan Graf, qui avait travaillé avec moi chez Pfeiffer et m’avait prévenu en février 1944 que les Allemands étaient dans notre appartement. Cela fait deux.

De plus, notre groupe, après ma blessure, n’avait pas pu prendre la caserne de Zelazna. Les Allemands avaient attaqué violemment Wola et, acculés vers la Vieille Ville, nous reculions.

Je n’ai pas mentionné l’accueil de la population pendant les deux-trois premiers jours à Wola. On nous apportait de la nourriture, des confitures, tout ce qu’on pouvait trouver pour nous faire plaisir.

Mais les Allemands, pour dégager leur route Est-Ouest, ont attaqué par l’ouest. Ils ont occupé assez vite Wola. La malheureuse population de ce quartier ouvrier a été regroupée dans les cours des maisons ; là, les SS ont systématiquement ouvert le feu sur les femmes et les enfants, qui constituaient la majorité d’entre eux en tuant la totalité de la population du quartier (40.000 personnes environ).

Mes camarades, sur le chemin de retour, sont passés à nouveau par la tannerie Pfeiffer, où ils sont restés une nuit. Puis, il fallut passer par Stawki, que les Allemands avaient repris entre temps. La route était barrée par un char ; ils n’avaient pas d’armes antichar. Lors de cette attaque, sont morts en même temps Janusz Plachtowski et Janek Barszczewski, à côté de qui je combattais toujours, et Olszyna Wiwatowski (agrégé de l’université, adjoint du chef du Kedyw pour Varsovie, Josef Rybicki).

Cela faisait cinq morts très proches. Deux autres amis de l’Ecole de Chimie, Zygmunt Brzosko, que j’ai rencontré le 1er jour de l’insurrection en allant à Wola, avait été également tué. Ayant appris, juste avant, que sa fiancée Zosia Laskowska était morte, je crois qu’il a tout fait pour mourir lui-même...

Au total, j’ai appris la disparition de 11 amis en même temps.

J’ai commencé aussi à chercher mon groupe. D’abord, j’ai trouvé les garçons de Wola (des ouvriers pour la plupart). Après tous ces morts et ces blessés, ne restait comme chef possible que Snica. Il était plus âgé que nous et avait fini l’école d’officiers avant la guerre. Il alliait un courage indéniable à un manque de bon sens aussi certain. Il avait donné l’ordre aux garçons de Wola :

- Attaquez de front le char qui barre la route.

Ils ont refusé. Il s’agissait d’un suicide, non d’une action sensée. Snica voulait les désarmer. Finalement, je les ai trouvés dans un appartement en Vieille Ville avec leurs armes. J’ai réussi à les faire revenir au combat, où ils ont fait preuve par la suite d’une bravoure extraordinaire.

Le 2è ou 3è jour de mon arrivée dans la Vieille Ville, j’ai entendu des cris de joie devant l’hôpital. Au coin de la rue Podwale et Kilinskiego, un petit char- conquis par les insurgés- était entouré par une foule enthousiaste.

Je n’ai pas eu le temps de descendre. J’ai entendu un énorme bruit- le plâtre du plafond est tombé sur nous. En bas, plus de char. C’était un piège. Il était rempli d’explosifs à retardement. L’explosion a tué en effet 200 personnes environ et en a blessé un plus grand nombre encore. Je ne décris pas ce que j’ai vu. Les gens proches du char ont été projetés jusqu’aux étages des maisons d’à côté, les blessés criaient. De blessé j’étais devenu infirmier ; j’essayais de retrouver le mari d’une femme, les enfants d’une autre...

L’hôpital, aux trois-quarts vide, s’est rempli en une heure. Je n’avais plus de place là, et je n’en voulais pas. Je ne sais pas comment je suis alors tombé sur un garçon du groupe de Mokotow du Kedyw. Il m’a dit que le reste de nos copains défendaient l’Hôpital de Jana Bożego (Jean-de-Dieu) où on hospitalisait les malades mentaux. J’ai décidé de revenir avec lui et de reprendre le combat.

* * *

Je marchais encore mal, mais je marchais quand même.

Les Allemands tiraient toujours : artillerie, roquettes, obus (que nous appelions les « vaches » ou les « armoires »), on entendait ce bruit (comme un beuglement ou le bruit d’une armoire lourde poussée sur le plancher) et on savait que quelques secondes plus tard il y aurait une explosion plus ou moins loin de nous.

En allant rejoindre notre position, nous nous sommes arrêtés un instant. Un obus a éclaté juste devant, sur notre chemin, sans dommage pour nous. Nous sommes arrivés à l’église de l’hôpital, rue Bonifraterska, juste pour assister à l’enterrement d’un des nôtres, qui avait eu la carotide coupée par une balle.

Nous sommes restés dans le secteur plusieurs jours. Les malades mentaux, sans surveillance, se promenaient parmi nous et ont envahi les caves de la Vieille Ville. Cela était parfois insupportable pour la population civile qui s’y cachait.

Les Allemands exerçaient sur nos positions une pression assez forte. Ils ont pris l’Eglise de St Jean-de-Dieu (Jan Bozy). Nous avons pris position dans les immeubles de l’autre côté du jardin de l’hôpital. De là, nous avons préparé une contre-attaque pour reprendre l’église.

Kolumb et, je pense, une dizaine de garçons avec lui, devaient attaquer par le jardin, moi avec 7 hommes devions nous approcher par les immeubles sur l’aile droite et attaquer ce deuxième point, en même temps. Nous sommes sortis par la fenêtre de la cave et avons couru vers l’église.

Mais les Allemands nous ont entendus ; il était 21h ou 22h, c’était la nuit noire. Kolumb a été blessé au genou (je l’ai su après) et leur attaque avait échoué. Nous étions couchés derrière un muret de 20 cm de haut. En face, un lance-flammes nous arrosait de pétrole enflammé. Heureusement, les flammes n’arrivaient pas jusqu’à nous. Il était impossible d’avancer. J’ai pris un morceau de bois et tapé dedans en disant aux autres :

-Maintenant, nous sommes en sécurité.

J’avais compris, et cela m’a servi beaucoup plus tard, que garder son calme et même plaisanter - quand les circonstances sont graves- peut sauver la situation, et même la vie.

Je décidai de retourner au point de départ. Une fois dans la cave, j’ai compté : il manquait un homme. Nous allions le chercher, quand il est arrivé tout seul, mais avec une blessure grave à la tête- il a été tué à « l’hôpital » de Krzywa Latarnia (« Lampadaire penché ») quand les Allemands y ont assassiné tous les blessés, ou presque tous, le 31 août 1944. (Krzywa Latarnia était une ancienne boîte de nuit située dans des caves profondes datant du moyen-âge).

Des combats à cet endroit, me reste le souvenir horrible de malades mentaux ne comprenant rien à la situation, qui se promenaient dans le jardin, sur ces « no man’s land » entre les Allemands et nous. Certains étaient blessés.

A un moment, j’ai entendu des bruits venant de la rue Konwiktorska, que nous défendions ce jour-là : les Allemands étaient de l’autre côté, tout près. Un monsieur, en chemise, est entré dans l’immeuble que nous occupions sous les yeux des Allemands qui n’ont pas tiré cette fois-ci. Il avait un bocal vide à la main : il m’a proposé l’achat de « concombres marinés » et de « miel ». C’était hallucinant. Je lui ai dit que l’intendance était plus en arrière, et il est parti à sa recherche...

Les insurgés de „Radoslaw” défendent l’Eglise de St Jean-de-Dieu (Jan Bozy)

* * *

Mes blessures n’étaient pas encore guéries. Mon ami médecin, en 5è année, Zbylut (Piekarski Witold), me soignait comme il pouvait, mais elles ne voulaient pas cicatriser. Un jour, il a appelé au secours un „vieux” médecin (il devait avoir 45-50 ans), grec et juif de Salonique, que nous avions libéré à Stawki. Comme entre Zbylut et ce médecin il n’y avait aucune langue commune, ils ont trouvé le moyen de discuter sur mon dos… en latin. C’était assez drôle… Mais les blessures du 4 août ont résisté et, encore en novembre 44, étaient à vif.

Il m’est impossible de donner récit de toute la pérégrination à travers la Vieille Ville. Je décrirai seulement quelques événements caractéristiques de ces 20 jours passés sous les bombardements, par l’artillerie stationnée sur la rive est de la Vistule, par les roquettes à peu près tout le temps, par les quatre avions: ils arrivaient, larguaient chacun plusieurs bombes de 500 kg, repartaient, chargeaient de nouvelles bombes et étaient de nouveau au-dessus de nous, quarante minutes plus tard...

Et aucun avion russe à l’horizon… Les Allemands larguaient leurs cargaisons comme à l’exercice. Parfois, les grosses bombes étaient remplacées par des bombes incendiaires.

La population civile occupait les caves. Les murs mitoyens entre les caves avaient été percés et les gens se déplaçaient d’une maison à l’autre sans sortir dans la rue.

Nous habitions toujours dans les étages. Les appartements étaient vides. Il y avait des bibliothèques. Bref, c’était beaucoup mieux qu’au milieu de la foule des caves. Il y avait un risque, mais on ne s’en faisait pas. Arrivera ce qui arrivera.

Un jour, „au repos”, quatre copains jouaient au bridge, quelqu’un avait trouvé un vieux tourne-disques, il y avait donc de la musique. Moi, couché sur un divan, je lisais. Brusquement un bruit énorme: le plâtre du plafond tombait sur nous. J’ai vu les joueurs de cartes balayer, imperturbables, le plâtre de leur table. Le Bridge continuait...

Pour peu de temps. L’autre aile de la maison, de l’autre côté de la cour intérieure, était démolie sur trois étages par des roquettes. Il y avait des gens sous les gravats; il fallait essayer de les dégager. Le „repos” était fini.

Une autre fois, dans le même coin, dans la rue Freta, je passais en revue les copains qui faisaient la garde, sur les toits de maison ou au milieu des ruines de maisons bombardées. J’ai remarqué un garçon debout qui, comme un cierge, se dressait sur le fond du ciel du crépuscule (il faisait un temps superbe; pas une goutte de pluie, les maisons brûlaient magnifiquement). Je commence à lui dire:

- Tu es fou, on va te descendre, tu es visible de loin!

- Regarde, me dit-il, tu veux que je me couche là?

En effet, une poutre du toit, rompue, avait l’air de bouger. Je me suis approché. La poutre était immobile mais des milliers de punaises la couvraient entièrement et défilaient en rangs serrés. J’ai changé de place le poste d’observation de mon pauvre camarade.

Une autre fois, on m’a prévenu qu’un garçon (dont j’ai oublié le nom et le pseudonyme) avait été tué au poste de garde au 4è étage. Je suis allé le chercher, nous l’avons descendu dans la cour où on devait l’enterrer. J’ai remarqué une tombe déjà creusée; je me suis dit: on a creusé une tombe „à l’avance” et, sans me poser plus de questions, j’ai fait enterrer notre camarade. Puis j’ai commandé un garde-à-vous et une minute de silence. Mais nous sommes vite partis… De l’autre côté de la cour, arrivait un groupe portant un mort. J’ai entendu: „Choléra!” Il valait mieux partir au plus vite. „On nous a fauché notre tombe!” L’autre groupe de combattants n’avait pas l’air satisfait du tout!...

Cette anecdote tragi-comique était exceptionnelle. Dans l’ensemble, l’ambiance n’était pas à la gaieté. La situation de la population civile spécialement était épouvantable. Tous vivaient dans les caves, avec des enfants, des vieillards et parfois des malades mentaux échappés de l’hôpital. Je reviens un instant en arrière.

Après l’explosion du char, je me suis retrouvé pour une courte période à l’hôpital Krzywa Latarnia déjà mentionné plus haut. A côté de moi, était couché un „brûlé”, dans un état grave; il faisait partie de la défense antiaérienne et avait été touché par les bombes incendiaires. A ses côtés, se tenaient sa femme et ses enfants, pleurant, gémissant de douleur. Je n’ai eu qu’une hâte: quitter ce lieu au plus vite.

Carte de Varsovie: quartier de la Vieille Ville

(d’après le livre „Damnée chance ou Doigt de Dieu?” publié par les Éditions L’Harmattan, Paris, 1996)

* * *

Nous étions, lors de la „partie de bridge”, le 25 août. Quelqu’un a su par la radio (service d’information de l’AK probablement), et nous a dit, que „Paris était libéré”. J’étais franchement jaloux. Nous avons eu à cette occasion une conversation avec Jodla (Jerzy Krzymowski). Je le connaissais bien, il était dans le même lycée que Roman Mularczyk à Garwolin et était notre locataire pendant plusieurs mois à Mickiewicza. Il était entré au Kedyw par ses propres moyens, et c’est seulement au début de l’insurrection que nous nous sommes rencontrés. J’ai dit ce jour-là:

-Peut-être, après la prise de Paris, les Allemands vont-ils capituler? Sinon, nous sommes foutus. Il faudra mourir à Varsovie alors que les Parisiens se font libérer en quelques jours...

(Nous ne savions rien, bien sûr, des problèmes de l’aide à l’Insurrection de Paris et des discussions de de Gaulle avec les Américains pour permettre l’intervention de la Division Leclerc pour sauver Paris).

La surface occupée par nous, Polonais, dans la Vieille Ville diminuait tous les jours sous la pression allemande. Vers le 26 ou 27 août, l’usine de la monnaie, un grand bâtiment en béton à la limite nord de la Vieille Ville, était pris. C’était un point de résistance très important. On a envoyé notre groupe, ou ce qu’il en restait, rue Zakroczymska (de 72 au début de l’insurrection, nous étions peut-être une vingtaine à cette date, tous les autres étaient morts ou blessés; beaucoup de blessés qui pouvaient bouger encore, comme moi, étaient parmi ces 20).

C’est à ce moment qu’arriva Antek Tuleja, qui avait été blessé à la main lors de l’attaque de la voiture de la Gestapo à Zoliborz. Il a appris que nous étions dans la Vieille Ville et obtenu, très difficilement d’ailleurs, l’autorisation de nous y rejoindre, par les égouts. Il a cheminé à genoux dans un égout très bas, avec sa carabine, pour arriver jusqu’à notre quartier. C’est avec lui que notre groupe a été envoyé rue Zakroczymska pour contenir l’avance des Allemands au-delà de l’usine conquise.

Nous étions séparés en deux groupes: Antek + 8 hommes, à l’angle de Kozla, et moi avec 7 hommes face à l’ancien palais (caserne de la 4è compagnie en 1830, appelée Czwartaków). Nous devions avancer, lui longeant Kozla, moi tout droit face au palais. Mais aucun signal ne venait d’Antek. J’ai envoyé quelqu’un aux nouvelles: il n’y avait plus personne, un obus les avait tous blessés, Antek aux jambes. Ils ont tous été transportés à Krzywa Latarnia.

Notre petit groupe, 7 ou 8 hommes avec moi inclus, a essayé de prendre possession de l’immeuble (immédiatement à droite du palais) qui était brûlé mais dont les murs tenaient tant bien que mal. Un soldat avec un lance-flammes, en face de nous, voulait arrêter notre progression. Un coup de vent a retourné la flamme contre lui-même; je ne peux pas dire que je le plaignis.

Nous étions dans la „maison brûlée”, quand nous avons entendu le bruit des avions et l’explosion des bombes. Comme il y avait toujours deux à trois vagues de bombardements, j’ai ordonné le retrait de l’autre côté de la rue, sous une porte cochère solide qui constituait un meilleur abri qu’une maison à peine debout, du moins je le croyais.

J’ai compté ceux qui partaient. Il en manquait un, tout nouveau, au pseudonyme de Broda („Barbe” en français, nom prédestiné mais en français seulement). Je ne voulais pas me rendre à „l’abri” sans tous mes hommes. Zbylut, notre Dr, est resté avec moi par amitié. Nous criions „Broda”, Broda”, quand les bombes sont tombées. Une poussière noire… quelques briques, des murs qui s’effondrent… Quand on a pu enfin voir, la porte cochère où j’avais envoyé les copains n’existait plus. Une bombe, tombée juste là, avait pulvérisé l’abri „sûr”. Mes amis étaient enterrés sous les gravats. En courant vers eux pour voir si on pouvait les dégager, j’ai vu une deuxième bombe de 500 kg au milieu de la rue, à 10 m de Zbylut et moi, qui n’avait pas explosé. Peut-être grâce à un sabotage, d’un ouvrier français, polonais, esclave dans une usine en Allemagne...

Un seul des autres était visible, sa tête sortait des ruines. Il criait. C’était aussi une nouvelle recrue, un garçon de 17 ans environ. Quand il m’a vu, il a dit:

- Mon lieutenant, excusez-moi de crier...

Nous commencions à le dégager, mais il fallait trouver de l’aide. Je suis parti vers l’église de „Franciscains” tout à côté. Dans la crypte, il y avait beaucoup de monde. J’ai appelé:

- Venez m’aider… il y a des blessés, il faut les dégager...

Personne n’a bougé, A côté de moi, il y avait un monsieur dans la force de l’âge. Je lui ai dit:”Venez”. Il a refusé. Je lui ai mis mon Parabellum sur le ventre et lui ai dit:

- Tu viens ou je tire.

Il est venu. Notre jeune ami était le seul que nous avions réussi à dégager et envoyer à l’hôpital-cave, toujours le même. Les autres étaient morts et profondément enterrés sous les gravats.

Entre autres Budrys (Budkiewicz Stanislas). Il était porteur d’une sacoche en cuir où était placé le journal de notre groupe depuis le 1er jour de l’Insurrection. Je croyais ce document perdu. Il est réapparu en 1989...

Après le dégagement des ruines de la Vieille Ville - après 1945- cette sacoche fut retrouvée. Les documents aussi. Les feuilles éparses d’un carnet, difficile à déchiffrer, furent confiées à Stary (Joseph Rybicki). Compte tenu de l’époque, c’était un document à cacher. Il pouvait être confisqué par l’UB (police politique communiste) lors d’une perquisition (celles-ci étaient fréquentes chez M.Rybicki). Il a donc caché ces papiers- si bien, qu’il n’arrivait plus à les retrouver. Sa fille, H.Rybicka, a découvert la cachette- son père était alors déjà décédé. Elle les a déchiffrés et transmis à M.Giedroyc à Maisons-Laffitte (A Maisons-Laffitte, dans la grande banlieue parisienne, se trouve la rédaction de la revue politique Kultura, créée par M.Giedroyc et Czapski en 1946, et connue de tous en Pologne). Le n° 94 de la revue Zeszyty Historyczne, comporte le texte de ce document.

L’Insurrection de Varsovie (29 août 1944))

Ces événements devaient avoir lieu vers le 29 août. Nous avons rejoint le restant de notre groupe qui défendait la maison rue Koscielna. Deux très bons tireurs, Snica et Kryst avaient pris position dans le grenier de ces vieilles maisons, encore debout. De là, ils tiraient sur les Allemands, dans le jardin du palais Czwartakow. Ils en ont tué ou blessé plusieurs. Deux Allemands ont essayé de passer en se cachant derrière le dossier d’un canapé. Deux coups de feu simultanés, et le canapé est tombé, avec les deux porteurs qu’il cachait.

C’est le 30 août qu’un ordre bizarre nous est parvenu: nous devions silencieusement (pour que les Allemands ne se doutent de rien) quitter nos positions et nous diriger vers la rue Bielanska (bâtiment de la Banque de Pologne). Nous y sommes arrivés le 31. J’ai assisté à une réunion dirigée, je crois, par le capitaine Trzaska (Konopacki) en présence du Capitaine Jan (Andrzejewski). Le groupe de Morro (Romocki), du bataillon Zoska, devait ouvrir l’attaque. Le but: ouvrir la route à travers les positions allemandes de la Vieille Ville au centre de Varsovie. Une fois la route ouverte, les blessés, les autres soldats de l’AK devaient quitter la Vieille Ville et rejoindre le centre. L’évacuation de la Vieille Ville- réduite à l’état de ruines- était devenue indispensable, toute défense étant impossible.

Notre groupe du Kedyw, 20 survivants, attendait donc devant la Banque, en ruines, rue Bielanska. L’attaque devait être déclenchée à 24h, ensuite à 1h. Finalement, elle eut lieu vers 2h30-3h du matin, beaucoup trop tard. Devant nous, il y avait un champ de ruines. Un mur à gauche restait debout. Le feu ennemi, avec les balles traçantes, était ininterrompu et „tapait” le mur fermant le champ de gravats. J’ai dit à Snica:

-On passe derrière le mur?

-Non, l’ordre est d’attaquer droit devant nous.

Je n’ai pas eu le temps de discuter. Snica était comme cela: il serait mort lui-même, et nous avec lui, mais serait parti tout droit, en dépit du bon sens. Heureusement, le Capitaine Jan est arrivé. Il a dit: „Nous partons, à gauche du mur”. Evidemment. Lui-même partit un peu plus à notre gauche, le long de la rue Senatorska (la rue des Sénateurs). J’ai appris qu’il est tombé sur des Allemands et a été tué quelques minutes après le départ de l’attaque.

Nous avons couru, cachés par le mur. J’avais encore toutes mes blessures non cicatrisées, j’étais fatigué… je voyais mes amis me doubler, j’essayais de courir le plus vite possible… Arrivés à un mur de deux mètres de haut qui nous fermait le passage, certains l’ont passé; moi tout seul j’en étais incapable. Quelqu’un m’a aidé. Nous étions avec le groupe de Morro parti avant nous, rue Senatorska, dans une autre maison brûlée. Au total, 62 hommes.

Derrière, l’étau allemand s’était refermé. L’ouverture du „passage” pour les combattants de la Vieille Ville avait échoué. Une mitrailleuse tirait le long de la rue, désormais difficile à traverser. Nous étions en face de l’Eglise Saint-Antoine. Pas de retour en arrière possible. Morro a ordonné le jet de deux „Filipinka” au milieu de la rue. Un bruit énorme… poussière… Le mitrailleur allemand a cessé de tirer, surpris. Nous en avons profité pour bondir à travers la rue. Morro a eu le nez traversé par une balle, mais a couru malgré tout; un autre, blessé, est tombé dès le départ.

Nous étions à présent dans l’église, complètement encerclés et coupés de tout contact...

Pour le moment, il fallait surveiller les entrées de l’église. Zbylut, mon ami et docteur, était avec moi. Nous surveillions une petite cour, une sorte de petit cloître. Zbylut était assis, adossé à un mur percé d’une meurtière, mais juste en dessous, invisible pour un tireur. Nous ignorions que des SS ukrainiens nous avaient vu de l’étage de l’immeuble à côté. Je ne l’ai compris que plus tard.

A un moment, j’ai entendu une détonation: Zbylut était blessé. Il a essayé de me rejoindre à quatre pattes. J’ai vu une balle entrer dans sa tête, il est tombé. J’ai tenté de tirer en direction de la meurtière avec ma „Thompson”. Mais après trois jours de bombardements, elle était pleine de poussière et s’est enrayée tout de suite. J’étais debout, Zbylut blessé à mes pieds. J’ai senti un choc. Je pense que cette fois-ci on avait dû tirer par le trou dans le mur. J’ai ressenti un coup sur la fesse gauche, touché de côté. Nos infirmières sont arrivées entre temps et nous ont transportés à l’église, couchés sur des brancards qui servaient normalement à porter les cercueils.

Zbylut, à côté de moi, agonisait. Moi, couché sur le ventre, j’entendais en plus les hurlements, de l’autre côté de la rue, du blessé en voie d’être achevé. Je pensais ne pas pouvoir marcher. Danka pansait mes blessures: quatre trous, la balle avait traversé mes fesses de gauche à droite en laissant deux „tunnels”. Les plaisanteries à ce propos n’ont pas fini jusqu’à ce jour.

Je pensais ne pas pouvoir marcher. J’ai donc nettoyé mon Parabellum, instruit par la défaillance de la mitraillette Thompson. Les Allemands ou les Ukrainiens à leur service risquaient à tout moment d’arriver. Je voulais en tuer un ou deux et me loger une balle dans la tête. C’était mieux que d’être achevé à coups de bottes, comme un camarade blessé de l’autre côté de la rue, et achevé de cette façon. Nous l’avions entendu hurler.

Je réfléchissais, je me le rappelle très bien… Que faire? J’ai une heure à vivre. Vais-je prier? Non, je décidai qu’ayant perdu la foi deux ou trois ans plus tôt, cela n’avait pas de sens. Je ne voulais pas me dégonfler. Malgré l’église, le brancard pour cercueils, mon ami mourant à côté de moi. Je résistai à la tentation… au proverbe polonais:

Jak trwoga to do Boga- „Quant on a peur, on retrouve Dieu”.

Je me suis dit que si par hasard un Dieu existait, il serait satisfait de mon attitude courageuse… Je ne l’ai pas vérifié jusqu’à ce jour. Cela viendra peut-être...

Pendant ce temps, Trzaska et Morro réfléchissaient. Vers 6-7h du matin, un ordre fut donné: „Tout le monde traverse le jardin derrière l’église, en silence absolu, puis nous nous cacherons dans une maison brûlée, le long de la rue Albert 1er de Belgique (j’ai lu plus tard que c’était le palais Zamoyski). Palais ou non, il était brûlé. Les murs étaient encore très chauds et chauffaient la cave comme un four. J’ai réussi à marcher et à suivre mes camarades.

Nous nous tenions dans le couloir, moi couché sur le ventre, un autre, blessé au bras, à côté. Il fallait garder un silence total. Le copain blessé gémissait de douleur- son bras était déchiqueté-, il fallait le faire taire. En effet, les ennemis marchaient le long de la maison: on voyait leurs bottes par les lucarnes de la cave. Ils ne savaient pas où nous avions disparu. N’osant pas entrer dans la cave, ils jetaient des grenades par les petites fenêtres... Les explosions soulevaient une poussière à nous faire étouffer. La chaleur de la fin août avec les murs „chauffants” faisaient que la température était au-dessus de 40°.

Et il fallait attendre, attendre… En face de la maison brûlée et brûlante, commençait le „Jardin de Saxe”, occupé par les Allemands, et qui arrivait de l’autre côté jusqu’à la rue Krolewska (rue du Roi)- où étaient les nôtres. L’idée était d’attendre la nuit et de passer à travers les lignes en profitant de l’obscurité.

Ce fut la journée la plus longue de ma vie...

A 21h, la nuit est tombée. L’ordre de départ est donné, à voix basse, de l’un à l’autre. Nous sommes sortis par une petite fenêtre, sur le côté de la maison, donnant directement sur le Parc Saski. Nous marchions dans la direction des positions polonaises rue Krolewska.

C’est là que nos vêtements de parachutiste allemand, pris le 1er jour de l’insurrection comme je l’ai mentionné, nous ont peut-être sauvé la vie.

Nous avions enlevé nos brassards blanc-rouge (couleurs de la Pologne) et, la nuit, avec quelques casques pris aussi à nos ennemis, nous pouvions passer pour des Allemands...

Il fallait couper une rue traversant le parc, prolongement de la rue Marszalkowska. Une sentinelle allemande gardait là une barricade.

-„Wo ist da?”Qui est là?... Mot de passe...

Dobroslaw, du groupe Morro, parlait parfaitement l’allemand:

- Nous allons à l’assaut de Polonais. Le mot de passe est nécessaire quand on vient du côté de l’ennemi, expliquait-il à la sentinelle.

Elle nous a laissés passer. Parvenus à la rue Krolewska en courant, nous avons crié:

- Ne tirez pas! Starowka! („Vieille Ville”)

Ils ont tiré une fois et tué, hélas, un garçon du groupe de Morro. Les autres sont passés.

Nous étions parmi les nôtres!

(J’ai appris plus tard que Janek Baginski (Socha) était resté dans la cave… l’ordre du départ n’était pas arrivé jusqu’à lui, il faisait la garde à l’extrémité du sous-sol. Quand il a réalisé qu’il était seul, il est sorti par le même chemin que nous, en rampant, et est arrivé à bon port, de l’autre côté du parc en amenant avec lui un autre garçon.)

Là, on nous a fait un accueil triomphal, et, alignés, nous avons chanté quelque cantique religio-patriotique. Blessé, épuisé par trois jours de combat sans dormir, j’ai peu apprécié cette cérémonie. Enfin, j’ai signalé que j’étais blessé. On m’a amené à l’hôpital dans les caves de la Banque PKO (nous devions nous y rendre le 2e jour de l’insurrection selon le plan initial, non exécuté).

J’ai été très bien reçu et soigné. Mes infirmières de l’Hôpital du Chevalier de Malte, évacuées vers le centre au début de l’insurrection, m’avaient reconnu. Elles m’ont lavé, pansé, nourri. Elles avaient retrouvé mes blessures anciennes, plus mes fesses perforées. Leur accueil était merveilleux, touchant. J’étais tellement „crevé” que malgré tous ces soins je n’ai pas pu dormir de la nuit.

C’est là qu’un médecin m’a fait une petite opération: il a coupé le muscle au-dessus du „tunnel” dans la fesse gauche. Il ne l’a pas fait à droite, Dieu sait pourquoi… Presque un an plus tard, un abcès s’est déclaré là: quand il a crevé, un morceau de mon pantalon, entraîné par la balle et resté coincé dans la chair, est enfin sorti.

* * *

Deux ou trois jours après, je pouvais marcher à nouveau. Je me suis mis à la recherche de mon groupe.

Pour le moment, nous étions au repos. Le centre de Varsovie paraissait magnifiquement conservé, les maisons étaient debout, il y avait même des vitres; par rapport à la Vieille Ville, réduite à un tas de briques, c’était une ville intacte ou presque...

Un groupe du centre a invité trois d’entre nous à déjeuner et leur a raconté les combats du mois d’août… Nous étions assis dans une salle en sous-sol; brusquement une sirène: alerte. En Vieille Ville nous n’avions pas l’habitude des alertes, il y en aurait eu tout le temps… Nos hôtes ont disparu; nous restions tous trois assis chacun à une table… Les autres sont partis se cacher au 2e sous-sol. Gênés, ils sont sortis de leur cachette pour nous rejoindre, un peu plus tard...

Avant de continuer mon histoire, je ne dois pas oublier le sort de ceux qui sont restés en Vieille Ville. Le passage par „le haut” fermé, l’ensemble des soldats de l’AK, indemnes et blessés qui pouvaient marcher, se sont engouffrés dans les égouts. Je n’ai pas d’expérience personnelle de ce type. Mes amis, Stasinek Sosabowski guidé par sa femme, Krzysztof Sobieszczanski (Kolumb) blessé, Jerzy Kaczynski notre médecin, sont venus jusqu’au centre de Varsovie par ce chemin.

Le Dr Kaczynski m’a raconté la marche dans l’eau, parfois jusqu’au ventre, parfois à genoux dans les égouts trop bas pour qu’on puisse se tenir debout. Les blessés, trop faibles pour continuer, tombaient et se noyaient. Il y avait le cas où une piqûre mortelle de morphine était administrée à un blessé, pour lui éviter de mourir noyé dans l’eau puante.

C’était un cauchemar, mais beaucoup de monde a pu se sauver ainsi.

Les Allemands tuaient systématiquement tous les insurgés, même les blessés dans les hôpitaux. La population civile a pu quitter la Vieille Ville sans pouvoir rien emporter. Nos amis gravement blessés sont restés à Krzywa Latarnia, cave-hôpital déjà mentionné. Remec (Cemerski) et une quinzaine d’autres se sont fait sortir du sous-sol et étaient couchés dans la rue (Remec m’a raconté cette histoire en 1945). Les Allemands sont entrés dans l’hôpital et ont achevé tous les blessés qui y restaient. Ils sont venus dans la même intention vers le groupe couché dehors. Alors Remec, voyant l’officer qui commandait le détachement s’approcher, a fait, dans sa direction, un signe de croix comme une bénédiction donnée par un prêtre. Intrigué, l’officier lui a dit:

- Que faites-vous?

- Je suis prêtre. Je sais que vous allez nous tuer, mais je vous bénis et vous pardonne à l’avance.

Cette idée géniale a sauvé l’ensemble du groupe. Même un officier nazi a été impressionné par ce prêtre si courageux et magnanime. (Remec était un beau garçon, très aimé des dames- il fut prêtre uniquement à cette occasion.)

Evacués vers un hôpital de Wola, géré par des religieuses, Remec y était toujours „prêtre”. Les malades voulaient prier. Remec, qui n’avait pas dit le „pater noster” depuis des années, avait oublié la phrase:”… et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés…”. Les malades lui ont fait une ovation: quel prêtre merveilleux- qui ne veut pas oublier ce que les Allemands nous ont fait.

Les soeurs ont appris qu’un prêtre se trouvait là. Remec fut transporté immédiatement dans une pièce réservée aux ecclésiastiques.

- Mon père, de quel séminaire venez-vous?..., etc.

Remec a dû avouer et raconter l’histoire véridique. Replacé dans la partie laïque de l’hôpital, il fut condamné par les religieuses comme imposteur… Bien sûr, il avait sauvé quinze personnes de la mort… mais ce n’était pas bien de se faire passer pour un curé.

Je reviens maintenant à mon histoire.

Après quelques jours à l’hôpital de PKO, j’ai appris que Stasinek, Kolumb et quelques autres se trouvaient dans un „hôpital” rue Marszalkowska, de l’autre côté de Aleje Jerozolimskie, artère est-ouest constamment sous le feu des Allemands. La traversée s’annonçait difficile. Sous l’avenue passait en effet un tunnel de chemin de fer, et la tranchée qui la traversait ne pouvait avoir que 50 à 70 cm de profondeur. Je suis quand même parti rejoindre mes amis.

Si en Vieille Ville nous avions mangé, notamment beaucoup de sucre, pris à Stawki, au centre de Varsovie c’était presque la famine. Un jour avec mon Parabellum quelqu’un est parti à la chasse: un chien basset avait été vu dans les environs. Une autre fois, une poule, morte au combat, nous a été amenée; mais sa mort remontait à plusieurs jours. Cuite et recuite, elle fut mangée- mais sans une participation autre qu’olfactive de ma part.

J’ai reçu la visite de Roman Mularczyk (Bratny) dans cet hôpital. Il avait rencontré Joseph Rybicki et lui avait demandé des nouvelles de Stach Likiernik. „Il ne savait pas”. Quand Roman lui a dit:”Machabeusz” , pseudonyme qu’il m’avait donné lui-même, Rybicki a immédiatement compris et indiqué mon adresse à Marszalkowska. J’ai confié mon Parabellum à Roman, pensant que j’en avais terminé avec les combats… Mais nous avons appris que les 15 garçons toujours valides de notre groupe étaient partis. Avec le bataillon Zoska ils étaient à Czerniakow, quartier au bord de la Vistule. Quelqu’un est venu me voir et m’a dit:

- Allez les rejoindre à Czerniakow, là-bas il y a beaucoup de jardins, des tomates, des légumes; vous avez besoin de vitamines pour guérir de vos blessures.

Stasinek aveugle, Kolumb blessé au genou, marchant mal, encore plus mal que moi, il fut décidé que c’est moi qui irais voir ce qui se passait. Je suis donc parti, suivant l’itinéraire marqué sur le plan. Mes blessures au dos et à la jambe, du 4 août, plus mes „tunnels” dans les fesses, rendaient mes déplacements difficiles. J’ai parcouru cependant les 2 km environ et suis arrivé à l’angle des rues Rozbrat et Szara. En face de nous, les jardins montaient vers les bâtiments du Sejm (Parlement), en haut de l’ancienne vallée de la Vistule. Ces jardins et les hauteurs étaient aux mains des Allemands. Mon arrivée a provoqué un grand étonnement:

- Que viens-tu faire ici? L’attaque allemande commence… tu aurais dû rester au centre!

Le 7 septembre, jour même de mon arrivée, la route vers la Vistule, par la rue Ksiazeca, a été coupée. Nous étions de nouveau au coeur de l’Insurrection- après Stawki, Wola et la Vieille Ville.

Czerniaków- Le long de la Vistule

Le premier jour à Czerniakow, dans une maison située à 200-300 m de Rozbrat- la ligne de combat-, a été un jour de repos. Il fut marqué par une longue conversation avec un prêtre (d’après une photo parue beaucoup plus tard dans un livre sur la Vieille Ville, il me semble que c’était le Père Pawel (Warszawski Jozef) mais je n’en ai pas la certitude.

Ce prêtre, habillé en tenue militaire comme nous, a suivi le bataillon Zoska pendant tous les combats. Il avait du temps libre; moi aussi ce jour-là. Nous avions entamé une longue discussion, deux heures ou plus, sur Dieu, la religion, le Christ. Il a parlé avec éloquence et conviction du Christ et de son amour pour nous. Pouvait-on mettre en doute ses paroles? Il fallait donc croire...

Mais à moi la grâce manquait, et je tenais à mes convictions agnostiques. Mon expérience dans l’Eglise Saint-Antoine avait encore affermi ma „non-foi”. J’ai donc conclu notre discussion par la question:

- Mon Père, l’Insurrection est foutue?

- Oui.

- Alors, il faut capituler?

- Non, mon Fils.

- Dans ce cas, je ne capitule pas non plus. Je ne „crois” pas, alors je reste sur mes positions.

- Réfléchis. Si tu changes d’avis, tu peux venir communier demain… Notre discussion vaut confession.

Naturellement, je n’ai pas profité de son offre.

* * *

Les avions allemands ont recommencé leurs bombardements. J’ai vu par la fenêtre les avions piquer et lâcher leurs bombes: 200 m avant notre maison, 200 m après...

Le 2è jour- nous étions le 9 ou 10 Septembre 1944 - Snica est venu me voir. Janek Baginski étant blessé- il m’a demandé de le remplacer et de prendre en charge la défense de la moitié de la maison à Szara, à l’angle de la rue Rozbrat (/1/ sur le plan). Les Allemands attaquaient selon la flèche A (sur le plan).

Je suis donc revenu au „combat”, sans mon Parabellum mais avec un autre revolver, et sans combattre réellement moi-même. J’ai vérifié les positions, placé les quelques camarades qui restaient, surveillé les lignes ennemies.

Les Allemands ont attaqué. Un char tirait, leurs soldats sont partis à l’assaut. Kryst, d’un balcon du 1er étage, a jeté une grenade et tué les attaquants. Ils ont reculé. Un mort était couché au milieu de la rue. Irys (Wnukówna Irena), malgré mon interdiction, le danger était énorme, est sortie en rampant par la fenêtre de la cave pour prendre la carabine et les munitions du tué. Elle a réussi...

Un moment après cette attaque, repoussée, je me trouvais dehors, dans la cour de l’immeuble quand un obus d’obusier est tombé: il a tué un garçon, arraché la jambe d’une fille, moi-même je fus arrosé d’éclats d’obus de la tête aux pieds, entre autres un éclat dans le haut du bras droit qui fut paralysé.

Ce dernier détail m’a sauvé la vie. J’avais décidé que si j’étais blessé une nouvelle fois (j’en avais assez des hôpitaux dans les caves, des mourants à côté de moi, des souffrances inutiles), je me tirerais une balle dans la tête. De toute façon, nous allions tous mourir. Mais mon bras droit paralysé, il était difficile d’atteindre mon revolver placé sur le ventre, sous la ceinture...

Zosia et Danka étaient déjà là; elles ont pris mon arme, commençaient à enlever les éclats d’obus qui restaient, pour beaucoup, plantés dans la peau. J’en avais partout, même sur les zones les plus mâles de mon individu- mais j’ai eu des enfants depuis… Zosia et Danka s’en souviennent toujours. Un petit éclat était fiché juste à côté de mon oeil droit, mais l’oeil n’était pas touché. Je l’ai enlevé moi-même, il n’était fiché que dans la peau.

Les filles ont décidé de me transporter à l’hôpital de la rue Okrag N.2 (/2/ sur le plan). Il fallait parcourir 400 à 500 m en me portant. Un tireur allemand caché, un „sniper”, nous tirait dessus. Je disais aux filles: ”Laissez-moi, il va vous blesser et j’y resterai aussi… Sauvez-vous!”

Mais elles ne voulaient pas- les femmes polonaises savent ce qu’il faut faire, elles n’obéissent pas. D’ailleurs, les filles ont été extraordinaires tout au long de l’insurrection, d’un courage incroyable. J’ai vu, dans la Vieille Ville, une fille de 17-18 ans transportant seule sous les balles un blessé, un homme de grande taille.

Nous sommes arrivés sans dommage à Okrag, et je suis resté dans une cave avec un autre blessé. J’avais entre autres un éclat dans le ventre, je ne devais donc ni boire ni manger... J’ai dû perdre connaissance. Je me suis réveillé, quand une dame, infirmière d’occasion, enlevait mon pantalon. Elle m’enguelait: je n’étais pas propre; pendant mon évanouissement, je ne contrôlais pas mon ventre… Je me suis retrouvé en chemise sur la paillasse. Encore une fois, comme à l’Hôpital des Chevaliers de Malte. Mais là, je ne pouvais plus marcher. Ma jambe gauche était amplement garnie d’éclats d’obus. De loin, j’entendais des cris - en allemand; l’attaque avait commencé (voir carte).

Carte de Varsovie: quartier Czerniakow

(d’après le livre „Damnée chance ou Doigt de Dieu?” publié par les Éditions L’Harmattan, Paris, 1996)

Un jeune combattant passait. Il a mis sa tête dans la cave. Je lui ai demandé:”Sors-moi de là”. Je me suis accroché à son cou de ma main gauche, seule valide, et il m’a traîné jusqu’à une cave de l’autre côté du couloir… Là, il y avait deux dames avec leurs maris blessés; elles leur donnaient à manger une compote de pommes. Nous entendions les cris des Allemands, à l’entrée de la cave… Je me suis dit: „Une dernière compote… pourquoi pas?” Comme ces dames ignoraient l’interdiction, j’en ai eu une pleine tasse.

Entre-temps, un „Goliath” (char miniature rempli d’explosifs et dirigé par câble, électriquement, vers la cible: il explosait en touchant l’obstacle) a atteint l’immeuble, à l’endroit où je me trouvais quelques minutes plus tôt et a enseveli un autre blessé resté sur place.

Tout à fait par hasard, Irka Minkiewicz, une amie, est passée par là. Elle était infirmière professionnelle (plus tard elle sera médecin). Elle est allée chercher de l’aide et j’ai pu être placé sur une chaise et porté ainsi à l’hôpital-cave Wilanowska 14 (voir carte suivante /3/). Mon toubib, Bogdan (Jerzy Kaczynski) était là avec une autre infirmière belle comme le jour, dans mon souvenir. Nous étions trois dans une petite cave. Naturellement, Jurek m’a interdit de manger et de boire et a diagnostiqué une péritonite. On devait être le13 ou 14 septembre, je ne sais pas exactement.

J’étais toujours complètement nu, avec seulement une chemise de jour qui n’était pas très longue. Mais, bizarrement j’avais gardé aux pieds des chaussures montantes à lacets (cela aura son importance plus tard). Dieu sait pourquoi, j’étais incapable de marcher.

D’après la carte, l’attaque vers la rue Okrag (/2/ sur le plan) se situe le 18 septembre. Peut-être me suis-je trompé plus haut? En tout cas, trois événements importants ont eu lieu:

- 1° les troupes russes et polonaises ont occupé la rive droite de la Vistule en face de nos positions;

- 2° quelques avions „Kukuruznik” (petits avions faisant le bruit d’une moto) ont jeté des sacs de nourriture et des armes, mais sans parachute: avec beaucoup de dégâts à l’arrivée pour ces dons si nécessaires...

- 3° Quelques éléments des troupes polonaises, commandés par le Général Berling, ont traversé la Vistule. Je me rappelle en avoir vu dans ma cave-hôpital, parlant avec l’accent paysan de l’Est de la Pologne. Ils ne savaient pas se battre en ville et leurs pertes étaient énormes. La traversée de la Vistule s’est faite à l’aube, au lieu de minuit: le commandement russe ne donnait pas l’ordre…. Finalement, Berling a pris la décision tout seul- trop tard, il faisait jour.

Cette aide trop tardive, trop faible, était en tout cas contraire à l’attitude et à la politique de Staline: laisser aux Allemands le temps de liquider les meilleures forces polonaises.

* * *

Mais je quitte l’Histoire pour revenir à l’histoire plus personnelle.

Sans fixer de date. Je me rappelle l’affreux moment où nos amis valides nous ont fait adieu. Ils partaient, l’ennemi arrivait, nous savions ce que cela voulait dire...

Nous étions trois blessés dans notre cave, plus les deux infirmières, Irka Minkiewicz et l’autre jeune fille très belle et sans nom. En plus, quelques autres personnes, je crois un médecin femme, mais je ne les voyais pas… ne pouvant pas bouger de ma cave. J’ai prévenu tout le monde:

- Enlevez vos pièces d’uniformes allemands, sinon ils vous tueront à coup sûr.

Il est vrai que le 1er septembre nos alliés ont déclaré que nous étions des combattants et que nous devions être traités comme tels, et non comme des civils en armes susceptibles d’être fusillés. La suite montrera que cette clause était purement théorique, en tout cas à Czerniakow.

Après le départ des „valides”, nous sommes restés là quelques heures… Puis, du bruit, des cris en allemand… „Alles Raus” – tous „non-blessés” dehors. En même temps, des bruits de bottes, des coups de feu, des cris de blessés achevés dans les caves voisines de la nôtre. Irka et l’autre infirmière ne sont pas sorties avec les bien-portants, malgré l’ordre formel.

Un soldat s’est placé devant notre cave. Il a fait signe aux deux filles de rester là. Il portait sur sa casquette une broche en brillants. Aux autres il a dit: „Schon fertig” – le travail est terminé. J’ai appris plus tard, par Irka, qu’il s’appelait Freitag (Vendredi en français).

Un certain temps est passé, je ne sais plus, une heure?, cinq heures?, mais, à un moment donné, nous avons vu entrer un grand gars, Feldfebel (sergent). Il m’a vu en premier. Un blessé vivant- une anomalie. Tout de suite, il a vu mes godasses (j’en ai parlé plus haut), attrapé ma jambe pour les voir de plus près:

- „Deustche schuhe” (souliers allemands)!

Il a sorti son pistolet et l’a mis en position pour m’achever.

Mais avant d’appuyer sur la gâchette, il a vu un autre blessé et a hurlé:

- „Zweite bandit” (deuxième bandit)!

Il n’était pas – heureusement- bien organisé et n’a pas achevé son premier travail avant d’en commencer un autre. Le 3e occupant de notre cave, plus âgé que nous deux, parlait parfaitement l’allemand. Aux cris „Zweite bandit” il a répondu:

- Mais non, nous sommes des civils.

Le choc fut brutal. Le Feldfebel a réagi comme si une vache avait parlé d’une voix humaine:

- „Sie sind deutsch?” (vous êtes allemand?)

- Non, mais je parle allemand.

- Vos papiers.

M. Burhardt, c’était son nom, les avait. Nous, n’en avions aucun.

- Mais votre nom est allemand...

Une conversation sur les origines de la famille Burhardt s’est engagée. En plus, un pantalon civil, troué au niveau de la blessure à la jambe, était la preuve que Burhardt était „civil”- en réalité, il en avait eu un autre, militaire, par-dessus… mais l’avait fait disparaître.

NOUS ETIONS SAUVES.

Pendant trois jours, nous sommes restés dans la cave, avec des visites amicales du Feldfebel et des soldats. Ils nous ont expliqué qu’ils faisaient partie d’une „compagnie punitive”: politiquement pas sûrs ou ayant commis des fautes graves.

Mon „presque assassin” était le fils d’un hôtelier rhénan. Il cachait à ses parents qu’il se battait à Varsovie. Nous parlions français – qu’il connaissait mieux que moi, en tant que „frontalier”. En Normandie, il avait été puni pour avoir giflé son lieutenant. Sa „fiancée” française l’avait trompé avec cet officier. Il a été envoyé sur le front russe et ensuite à Varsovie dans une unité disciplinaire...

Un autre soldat est venu.

Les poils de ma barbe poussaient... Je me suis dit: un autre viendra et me „tirera” à cause de mon aspect sale – on ne sait jamais. Alors j’ai demandé au soldat allemand de me raser... J’ai eu beaucoup de mal à le persuader de ne pas me laisser une barbiche sur le menton. Il s’excusait: son rasoir était mauvais- il me faisait souffrir! Le même avait, la veille, sous les ordres de son chef, capitaine de gendarmerie, achevé les blessés.

Un autre Allemand avait oublié, dans notre cave, des grenades- que nous lui avions poliment rendues.

Enfin un autre- un peu éméché- est venu s’asseoir sur ma paillasse, et m’a dit:

- „Schade, schade ich bin Pole ich wäre auch partizan sein”. Ce qui veut dire:”Dommage, dommage que je ne sois pas polonais, je serais aussi partisan”.

Naturellement, j’ai nié vigoureusement:

- Moi, je suis civil, je n’ai jamais été partisan.

Il m’a tapé sur l’épaule...

L’artillerie russe tirait sur nous de l’autre côté de la Vistule.

Enfin, on nous a sortis, les quelques survivants, une dizaine environ sur cent blessés. Nous étions couchés dans une cour d’immeuble. A côté, une maison brûlait. On a entendu, à un moment, des cris provenant de cette maison. L’officier allemand a envoyé deux soldats voir ce qui se passait. Au risque de leur vie, en pénétrant dans un bâtiment où les poutres enflammées s’effondraient, ils ont fait sortir du braisier un homme, en costume de ville, un Polonais. Amené devant l’officier, il a été condamné à mort: sa veste, froissée sur l’épaule droite…, en faisait un tireur supposé. Les deux soldats, les mêmes qui venaient de le sauver, l’ont emmené un peu plus loin, et nous avons entendu le coup de fusil. „Befehl ist Befehl”- un ordre est un ordre, un vieux dicton allemand.

On devait nous évacuer- mais où et quand? Brusquement, deux Polonais accompagnés d’un soldat d’escorte sont venus vers moi et m’ont placé sur un brancard, cela si vite que je n’ai même pas eu le temps de dire adieu à Irka et X.

Nous étions, mes deux porteurs et l’Allemand, accompagnés par un „vieux” monsieur qui, blessé à la jambe, marchait difficilement. Notre „escorte” criait: „Schnell, schnell!” A un moment (de mon brancard placé haut sur les épaules des porteurs, je n’ai rien vu) j’ai entendu le bruit de la carabine qu’on charge, un coup de feu: l’homme, „trop lent”…, était mort.

En passant à travers les jardins de l’Hôpital Ujazdowski (hôpital militaire où je fus une fois soigné avant la guerre et où Stasinek Sosabowski et Jurek Kaczynski ont fait leurs études de médecins militaires), j’ai vu d’en haut les très nombreux „containers” de parachutages alliés tomber chez l’ennemi- pleins encore de munitions, pansements, rations de nourriture... C’était désolant de voir que l’aide – si nécessaire – n’était pas parvenue aux bons destinataires.

Les aviateurs, partant d’Italie, devaient après parachutage revenir au point de départ. Ils ne pouvaient chercher leur cible que pendant quelques minutes: leurs réserves de carburant ne permettaient pas plus. Une demande d’atterrissage derrière le front tout proche était faite aux Russes pour permettre l’approvisionnement en carburant avant le retour. – „Pas d’aéroports disponibles” fut la réponse de Staline.

Finalement, je fus transporté à Aleja Szucha, et posé par terre, sous les arbres, en face du bâtiment de la Gestapo (où je m’étais rendu en octobre 1939 pour réclamer la libération de mon père). Nous étions, je crois, 6 blessés couchés là, dont une fille gravement touchée au poumon par une balle doum-doum (au bout coupé, faisant une énorme blessure).

Ce quartier de Varsovie, occupé par les Allemands, n’a pas du tout été touché par les combats de l’Insurrection. Deux ou trois fois dans l’après-midi, un obus, tiré de l’autre côté de la Vistule, a éclaté. Mais le calme, extraordinaire par rapport aux six semaines passées, était bouleversant.

Un SD (police politique, Gestapo), promenant son chien, s’est arrêté à côté de nous. Il parlait parfaitement le polonais. „D’où venez-vous?”, d’autres questions… Un jeune garçon de 17 ans couché à côté de moi a commencé à raconter:”Je suis un civil, les soldats de l’AK ont été bien soignés, pas moi...”, etc. J’avais eu, avant de partir de notre cave, tous mes pansements refaits, avec des bandages en papier crépon il est vrai, mais tout propres. Je n’étais pas content du bavardage du voisin, presque une dénonciation. Mais finalement le SD est parti...

Déjà à la nuit tombée, on nous a transportés dans les caves de la Gestapo- là où l’on avait torturé beaucoup de mes amis, connus ou non de moi. Un médecin, parlant un peu polonais, m’a pansé sans poser de questions.

Puis, chargés dans une camionnette sanitaire, nous avons tous été amenés à l’Hôpital de l’Enfant Jésus (Dzieciatka Jezus) géré par des religieuses. Vu l’heure tardive de notre arrivée (il était 23-24h), nous sommes restés sans personne, dans le hall d’entrée de l’hôpital où il faisait nuit noire, faute de courant électrique.

Le matin, il n’y avait plus que moi et le jeune homme qui étions en vie. Finalement, je crois avoir été le seul survivant; le jeune homme est mort d’une hémorragie, la nuit suivante.

Nous étions vers la fin septembre, peut-être le 25 ou 26. Il commençait à faire froid. Les fenêtres de l’hôpital étaient toutes cassées. Plus tard, il fallut éloigner les lits du mur extérieur, la pluie tombant sur les malades.

Mon état n’était pas brillant: bras droit toujours paralysé, aucune de mes blessures, ni celles du 4 août, ni celle du 31 août, ni celles du 11 septembre, n’étaient cicatrisées.

J’ai même découvert par hasard que le majeur de la main droite bougeait bizarrement, un centimètre plus haut que l’articulation. Le médecin a dit: „Ah oui, votre doigt est cassé, nous ne l’avons pas vu”. Il m’a mis une planchette, mais l’os s’est mal ressoudé, et mon doigt penche toujours à droite.

La séance de pansement, où on me mettait à poil, avec une température de 5 à 10°, durait environ 1 heure.

Ma blessure au ventre s’est guérie toute seule. Un jour, un geyser de pus, jaune comme le jaune d’oeuf, est sorti du trou laissé par l’éclat. Le morceau de ferraille a dû sortir en même temps; je ne l’ai jamais vu. Mes fonctions digestives ont recommencé à fonctionner, après un long arrêt.

Dans l’hôpital surpeuplé, il n’y avait que très peu de nourriture. Les soeurs étaient submergées de travail. Le repas, le plus souvent la soupe, était posé sur ma poitrine. Je devais me débrouiller à l’aide de la main gauche et avaler la soupe sans la renverser.

L’Insurrection capitule (2 octobre 1944)

Le 2 octobre 1944, un bruit s’est répandu dans l’hôpital: l’Insurrection avait capitulé, les insurgés allaient partir en Allemagne comme prisonniers de guerre.

Je ne voulais pas le croire, mais les jours suivants la nouvelle fut confirmée. La population civile devait quitter la ville pratiquement sans rien emporter. Beaucoup de ces gens partirent en Allemagne pour le travail forcé. Certains transports, comme celui qui a amené Mme Hetlinger (voisine qui m’avait prévenu de la présence des Allemands chez nous) de Zoliborz, sont partis directement à Ravensbruck, un des pires camps de concentration pour femmes en Allemagne.

J’ai appris, plus tard, que le reste de mon groupe de l’hôpital à Wilanowska – Irka et quelques autres – avaient été faits prisonniers de guerre et amenés au camp en Allemagne. La belle infirmière X fut emmenée par les troupes allemandes, et je ne saurai jamais quel a été son sort. Irka a appris, après la guerre, qu’ils avaient été évacuées dans un autre endroit que moi, mais tout près de mon hôpital. Ils s’inquiétaient beaucoup, ne sachant rien de mon sort depuis le départ de Czerniakow.

Mes copains du Kedyw se sont divisés en deux. Zosia, Danka, Janek Baginski (ce dernier, blessé) ont réussi à traverser la Vistule, Kryst aussi: valide, il fut mobilisé et a continué la guerre avec les troupes polonaises jusqu’à Berlin. Le Dr Jurek Kaczynski est passé par les égouts, avec quelques autres, au quartier sud de Varsovie, Mokotow, où il fut fait prisonnier au moment de la capitulation.

De notre groupe, une seule personne (Zosia Czechowska) est sortie de ces deux mois d’enfer sans une égratignure. Danka Mancewicz a été blessée gravement par un éclat d’obus, déjà de l’autre côté de la Vistule, et sauvée par Zosia.

Sonka (Wlodzimierz Ceglowski), qui jouait avec moi à celui qui avait été le plus blessé, avait gagné: moi, 3 fois bien et 1 fois un peu à la main gauche: lui 7 fois – mais hélas il est mort du tétanos à la suite de la dernière blessure.

Je reviens à mon hôpital. Un jour, toutes les personnes valides- familles de blessés pour la plupart- sont parties vers les magasins de nourriture laissés par les Allemands. Elles sont rentrées avec des kilos de beurre rance et de la farine. Les femmes ont commencé à faire des gâteaux secs. Mais moi, je n’avais personne. Mon bras droit, toujours paralysé, ne me permettant pas d’écrire, je dictai à mon voisin de lit un poème, dédié à la soeur, chef de notre salle, une chipie très autoritaire… Je lui ai donné en douce mon oeuvre; son objet évidemment était indiqué clairement: j’avais faim et je demandais à la bonne soeur de me procurer des gâteaux. La nuit tombée, j’ai entendu des pas, et un sac de gâteaux secs (avec un goût rance mais exquis quand même...) fut posé sur ma poitrine.

On peut gagner son pain, ou même des gâteaux, avec la poésie!

Stanisław Likiernik

k

Copyright © 2006 SPPW1944. All rights reserved.