Барбара Бобровницка-Фриче,

псевдоним "Оленька", "Баська Вильта", "Вилия"

старшина Армии Краёвой

группа "Рог" из Старого города,

батальон "Бонча" 101 рота

военнопленный номер 141503, Сталаг VI-C Оберланген

Свидетельства очевидцев восстания

ДНЕВНИК САНИТАРКИ

Уже некоторое время в эфире появлялись известия о проигрыше немцев под Сталинградом. Ну, так и мы увидели их в Варшаве. Возвращались. Четыре года назад въехали в те же улицы на ревущих мотоциклах. Они везли чванство, презрение, насилие и сознание своей силы. Спустя четыре года возвращались оборванные, забинтованные, на крестьянских подводах - тяжелее раненые. С трудом волочили ноги. Не поднимали голов, может не хотели увидеть нашей радости. В это время, когда всё начинало валиться комендант столицы приказал нам обеспечить 100 тысяч молодых мужчин для рытья окопов. Этим одним распоряжением удалось бы им уничтожить столичную AK, если бы варшавяне послушали приказы. Молодёжь, которая подготавливалась четыре года в подземелье, ждала решений своих командиров.

До восстания я была связной. Накануне его вспышки я получила длинный список людей, которых я должна была уведомить о времени и месте сбора. Началось. У меня был велосипед (очень тяжёлый), что было облегчением, потому что адресаты жили в разных, часто отдалённых районах, на высших этажах, без лифта. Я вносила велосипед по лестнице. Это было выше сил недоедающей девушки, а было выполнено. Остаток сил я оставляла. чтобы вернуться домой, на Жолибож.

На следующий день, после обеда, по улицам шли быстро молодые люди. Избранники судьбы скрывали под полами одежды оружие. Все несли небольшие пакеты. Это была пища на три дня. Столько дней должно было продолжаться восстание. Исчезали из наших глаз на дорогах и в трамваях. Полная деконспирация. Изумление – значит нас так много.

Мой первый пункт во время восстания помещался на площади Домбровского 2/4. В четырёхугольном дворе домов построили высокое, многоэтажное здание. В нём находился наш санпункт и маленький госпиталь. Мы входили тихо, поодиночке через ворота, чтобы не обращать внимания и не вызывать интереса оккупанта. Это удалось.

Внутри здания нас уже ждали, чтобы каждого из нас отдельно провести на назначенные посты.

На месте неожиданность: я узнала, что стала санитаркой. Правду сказать, я прошла подготовку, но я не была внимательной ученицей. Я увидев кровь теряла голову. Приказ есть приказ. Отказа не предвидели. Я сообщила коменданту своё прибытие. Комендант это была доктор Йоанна – зубной врач. Эта очаровательная женщина сразу вызвала моё доверие и симпатию.

В раньше подготовленном санпункте были 24 медсестры. Я не была их знакомой, но среди них я сразу почувствовала себя как в кругу друзей – борьба уже давно всех их сблизила.

Неподалёку маленький госпиталь на попечении врача.

Ребят не было ни видно, ни слышно. Началось. Первые выстрелы показали нам, что они есть, что бодрствуют. У немногих из них было оружие. Многие расчитывали, что им удастся раздобыть оружие в бою. Только немногие могли бороться в первые часы. Они возвращались с постов, изнемогая от усталости. Засыпали с оружием под головой. Не могли расстаться с ним ни на минуту. Мы старались помочь им.

Мы вытаскиваем матрасы из опущенных квартир. Ребята забегают на минуту, едва приложат голову, и сейчас срываются чтобы вернуться на оставленные посты.

Нападают на меня госпожи из П.C. (P.Ż – Pomoc Żołnierzowi, Помощь Солдату), что я хозяйничаю как у себя дома, что сделано не по форме. Значит неформально я вытащила матрасы, неформально спали на них ребята.

Но доктор, любимая доктор Йоанна позволяет мне на всё, а ведь она мой командир. Сама работает от зари до зари, а даже дольше, всегда улыбается, всегда жизнерадостная.

Второй день боёв. На Маршалковской суматоха. Целую улицу швабы обстреливают. Наши ребята на углу Пружной и Маршалковской. Слишком большой обстрел – командир санитарного пункта врач боится послать санитарки. Всё-таки мы идём. Надо идти по Площади Домбровского. Нет защиты. У немцев отличная видимость. Бешеные язвительные пули, свистят перед нами, за нами, над нами. Отскакивают рикошетом от плит тротуара и стен домов, вдоль которых мы бежим наклоненные как можно ниже. Я не верю, что попадёт в меня, но поражает меня словно сдавленная, дъявольская злость снарядов. Ребята, ползая выносят на своих спинах раненых на Маршалковскую. Один ползёт сам. Перестал – попали его второй раз. Мы не добрались до него.

Поход на Пасту. Тёмная ночь. Адский огонь. Паста, как бастион над незаслоненной улицей. Мы у немцев на виду как на сковороде. Как это укусить. Не пора размышлять. Раненых множество. Мы работаем без передышки. Наш санпункт находится в какой-то большой, тускло освещённой комнате. Приносят раненную в голову санитарку. Мы вносим её в какую-то комнату. Глаз наверху. Была такая красивая. Подстилаем ей подушку. Есть врач. Опять быстро на улицу. Руки липкие от крови. Вокруг стоны раненых. В каждых воротах лежат, сидят. Мы следуем за голосом стонущих. Они терпеливы, спокойны - доверяют нам. Немцы освещают улицы, по которым украдкой проносятся с носилками санитарки. Как можно ближе стен, как можно ниже земли, как можно скорее перед хихикающими пулями. Нет защиты, нет времени, чтобы об этом думать. Лишь бы мы только до поворота, там теряем обстрел. Быстро, быстро. Надо возвращаться за следующими. Через какие-то дыры, свалы древесных опилок добираемся к цели.

Здание Пасты (фoто Сыльвестер Браун)

Мы добегаем до Маршалковской. Ребята, ползая на спинах выносят раненых. Третий ползёт сам. Огонь прямо на него. Останавливается, мы ждём. Не шевелится. Неизвестно, потерял он силы, упал в обморок, а может быть его убили. Мы не можем к нему добраться. Швабы уперлись. Может смеркнётся. Никогда я не узнала, что с ним случилось.

Время от времени ракеты освещают поле боя. И тогда видишь над улицей высокое здание. Как к нему добраться. Перед нами только открытая улица. Наше смешное вооружение. Это только одно мгновение. Нет времени. Обратно на улицу. Вокруг стоны. Руки липкие от крови. В каждых воротах лежат сидят на земле. Стоны вторгаются в наше помещение. Они терпеливые. Ждут свою очередь. В темноте мы стараемся спасать в первую очередь самых тяжело раненых. Это нелёгкое, потому что часто они уже не стонают, не зовут помощи. Выбегаем с носилками на улицу. Немцы освещают район действия. Опять ракеты, опять и опять ... Нагнувшись бежим почти прижавшись к стенам, чтобы только не попасть под огонь, чтобы только до поворота. Теряем обстрел. Какие-то дыры, свалы досок и опилок. Наконец добегаем в санпункт, берут от нас раненого. Бегом, обратно. Непрерывные выстрелы и взрывы. Невозмутимая Паста показывается в сумерках за нами как насмешка и исчезает в ночь, ещё темнее после потушения ракеты.

Первое поражение - столько страданий. Затаилось где-то в нас. Тихо, тихо. И только доктор Йоанна, спрашивает, понимает и сразу становится как бы немножко легче.

Беда не ходит одна. Прилетели самолёты. Из палубного оружия, косо, падали снаряды в больничные залы, на втором этаже. Главный врач был убит пулей в сердце в момент когда делал укол нашей раненой под Пастой. Ловил дыхание языком, последнее усилие, последний вздох, потому что глаза уже покрылись бельмом.

Как тяжело. Мы говорим о нём, иначе нельзя. Вчера он сделал мне укол морфия на больной зуб. И после того мы провели весь вечер рассказывая анекдоты. Было весело. Это было вчера.

Эвакуация госпиталя в PKO (Польская сберкасса), на Свентокжыскую (улицу). Немцы знают где наши посты. Вчера вырвались на свободу заключённые нами volksdeutche.

Мы перенесли нашу перевязочную комнату в убежище, чтобы сберечь себя от выстрелов из палубного оружия. Нам легче, все раненые уже в безопасном месте.

Опять самолёты.

Всё валится. Я была на первом этаже в момент, когда в ворота, находящиеся рядом с занятым нами несколько часов назад подвалом, упала косо бомба. Все валится, жгучая пыль врывается в лёгкие, через нос и открытый рот, жжёт глаза. Ужас превосходит существо человека. Безумное желание бежать. Куда ? Темно как ночью. Ах, как тяжело. Чувство бессилия, беспомощности. Стоны раненных санитарок. Вдруг шум воды. Лопают трубы водопровода. Вода сверху, заливает подвал. Бессознательный ужас. Темнеет. Я уже ничего не знаю. Бежать- только это, и ничего больше. Я почти не слышу хриплых голосов тонущих.

Вдруг свет. Лестница, лестница, которая не валится. Я не могу дальше убегать, ловят меня. Какие-то капли, ненужные. Ужасный свет. Что-то мне толкуют. Они не слышали криков хрипения, ускоренных дыханий, шума, бульканья воды. Я жмусь от боли. Я выхожу, какое-то заморачивание, что же за ужасная пассивность. Всё удаляется от меня за стену тумана и испуга. Почему эта лестница не валится подо мной, почему всё не летит в бездну ? Почему люди кричат? Может им помочь? Что за вздор... пустырь ...

Вдруг вопрос; где доктор Йоанна? Я спрашиваю, я спрашиваю. Полно людей. Выносят потопленных девушек.

Её видели, значти есть, значит она жива. Я бегу к убежищам. Я ищу, я должна её искать, я должна её найти.

Я боюсь, как я боюсь убежищ. Я борюсь сама с собой. Страшно душно, подземелья полны людей. Волосы встают дыбом. Я чувствую как цепенеют волосяные луковицы. (Значит - это правда, это не только в книгах). Никуда её нет. Я возвращаюсь.

Ещё продолжается спасательная акция. Разбитые тела, страшные, обнаженные, кровавые человеческие останки, искажённые лица, сладкий запах крови. Работают восстанцы, прибывает трупов. Доктор Йоанна - нормальное лицо. Счастье, что она не мучилась - заслуживала этого.

Я осталась одна. Никто из моего санитарного отдела не живёт. Новый приказ, я даже не знаю от кого.

Другой пункт-убежище. У меня ещё нет конкретного назначения.

Какой же страшный переход по узким коридорам подвалов. Из тёмных лабиринтов страх щерится. Господи, почему нельзя убежать? Твёрдое чувство долга. Едва мы вошли - налёт. И снова в наш дом. Столько бомб. Штукатурка летит на голову, чёрная безжалостная пыль. Гаснет свет. Ещё одна бомба и ещё. Валятся стены. Ужас. Ужаса превосходит силы человека. Бежать, но куда? Не существовать, но как? Необходимость жить, какая же безграничная жестокость. В конце концов выбрались, нас не засыпало.

Следующий приказ. Ждать. Следующее хранилище. Никого из моего отдела. Я уже не могу, давит сама мысль о спуске в убежище. Я стою на степеньках PKO (Польской сберегательной кассы). Сотни людей спускаются в подземелья. Я не могу, не могу. Проходящий мимо отдел созывает друг друга: «Starówka» (" Старая часть" города)!

Там мои (На время восстания я была, по моей просьбе, назначена к доктор Йоанне ). Там Maрыся (Сестра моя, Мария Бобровницка- санитарка, погибла в первые дни восстания).

Я выбрала. Я ухожу в Stare Miasto (район Старый Город). Я у госпожи Ядвиги, которую я заменяла до восстания, во время санитарной подготовки девушек. Сами знакомые лица и только Maрусю я не нашла. Я опоздала на один час. Они с Иркой Чеховской пошли за какими-то перевязками на Жолибож (Погибли во время поворотной дороги проходя через Гданский вокзал).

Наш санитарный пункт на Рынке под пятым, на втором этаже. Спокойное прибежище. Я не нуждаюсь воевать сама с собой. Только изнурительные кошмары в снах. Там борьба, а здесь спокойствие - ах, эта совесть. Можно было сделать иначе - ты струсила!

Это уже суббота. Значит я отдыхаю уже несколько дней. Жизнь проходит нормально. На улицах обыкновенное движение.

По Рынку ведут женщину - шпиона. Кричит, плачет, милости просит, встаёт на колени перед солдатами. Я не могу смотреть, чувствую презрение, как можно так унижаться. Гадость.

А если это ошибка - я думаю.

Солнце и спокойствие. Я прихожу в себя. Мир начинает выходить из всемогущего равнодушия.

Аэросъёмка Starego Miasta (Старого города), сделанная с борта немецкого разведочного самолёта за два месяца до вспышки Восстания. Виден Рынок.

Я иду в разведку. Все санитарка старше меня (свыше тридцати).

Первые самолёты над Старувкой. Первые бомбы. Санитарки!!!

Мы на месте. Носилки. Быстро.

Пыль, дым, толпа людей, отчаяние, крики. Держаться вместе, нельзя затеряться. Заваленный дом, под развалинами засыпанные. Никто не ожидал. Отчаянные люди бегают, толпятся, не позволяют работать. Под развалинами их дети, жёны, мужья, целые семьи. Нам надо быть беспощадными по отношению к этим несчастливым людям, иначе с нашей работой мы не справимся.

Я чувствую, что со мной происходит что-то странное. Мне нельзя сдаться отчаянию, когда смотрю на этих несчастливцев. Я успокаиваю их, паиваю валерьянкой, толкую. Новая неизвестная ещё форма борьбы, прежде всего с самим собой. Только таким способом я могу ускорить спасение.

Наши и граждане откапывают засыпанных. Быстрее, быстрее!...

Есть ли ещё засыпанные, слышны ли стоны ? Господи как это всё медленно идёт, хотя человеческие руки трясутся жаждая помогать, хотя ускоренное дыхание, залитые потом лица отбрасывающих кирпичи, доски, целые осколки стен. Время от времени добывают людей, засыпанных пылью, чаще всего без чувства. Мы ищем признаков жизни, слабых дыханий, тихого пульса, каждой искорки, которая позволит спасти человека. Страшнее всего судьба детей - эти маленькие окровавленные тельца.

Ну и взялись за Старувку. Совесть немного меньше терзает, потому что и времени меньше для размышлений.

Maрыся всё не возвращается. Я беспокоюсь о ней. Она ничего не боялась, куда её это приведёт?

Всё cлабее слышно пение на нашем пункте. Здесь только что началось. Здесь нужно прежде всего договориться с самим собой. Я имею это уже за плечами. Всё становится очевидным?...

Каким маленьким является человек у стены, которая валится. Как беззащитный разодранный дом. У меня это уже позади. Всё становится ясным?...

Каким маленьким является человек возле разваливающейся стены. Как беззащитный разорванный дом.

Я на Берёзовой 2/4, то теперь мой район деятельности.

Немцы бомбардируют все чаще. Уперлись уничтожить Рынок.

Санитарный пункт переезжает на улицу Килинского. Опять страх. Я выхожу из себя, кто кем будет управлять – я ним, или он мною. Я встаю к рапорту. Я прошу, оставить меня с отрядом. Холодные, ледовитые глаза нашей командующей (до сих пор я была её любимицей). Я объясняю, что это слишком далеко, что в случае артериального кровотечения я не успею прибежать вовремя. По мере того, как я говорю исчезает мой страх.

Она велит мне ждать ответа. Я бегу к командующей, получаю разрещение на всё о чём я прошу.

Среди ребят беспокойство. Они доверяли своим санитаркам. Что будет с ранеными, кто их перевяжет? Вызывать патрули с "края земли"? Зачем эти толкования. Они знают, что это страх. Я объявляю им, что я остаюсь. Они действительно радуются. Я счастливая.

Меня опять зовут к командантше. На этот раз приказ переселиться на Рынок номер два. Нужно занять покинутое помещение (до восстания была там закусочная какого-то volksdeutscha). А впрочем приказ - ненужные комментарии. Я умоляю, прошу, хотя это ведь недалеко от моих парней. Я буду доходить к ним - голос командующей суровый, глаза холодные.

Я не поддамся.

Переселение. Ребята не щадят нам наиболее дурных слов.

- Вы струсили. Важнее всего своя шкура.

Как тяжело. Я объясняю. Не хотят, или не умеют понять.

И таким способом мы стали одиноким патрулем, к которому на самом деле никто не признавался. Квартируа у нас большая и удобная. Есть даже где спать. Первый этаж со стороны двора, сводчатый потолок даёт почувствовать себя безопасным. Мы убираем квартиру, моем пол, обставляем чистый, эстетический пункт первой медицинской помощи. Всё подготовленное, чтобы в случае вызова, отправиться без задержки. Мы ещё только не знаем что будем есть.

Я должна немного написать о моём патруле, а именно о двух моих девушках. Я, пожалуй, начну с панны Казимеры. – Она по профессии медсестра. Её образование ставило её перед нами. Что ж мы, после курсов, что ж мы, без образования. Я сама ведь уже неоднократно чувствовала бремя ответственности и упрёки по поводу моей малограмотности. В такой обстановке никто из нас не смел высказываться насчёт санитарных тем. Это вызывало множество поучений, а что ещё хуже ироническая улыбка показывала её большие здоровые способные разгрызть наиболее секретные знания зубы, а тем более наше невежество. Панна Казимера была великой патриоткой и в этой области она также замечала у нас серьёзные недостатки. Тем для того, чтобы нас обучать, воспитывть, критиковать у неё всегда было много. Самыми нестерпимыми для нас были её требования относительно чистоты. Она даже умела устраивать скандал. Хуже всего было то, что она всегда обращалась ко мне, чтобы я ободряла её требования и мнения. Я звала на помощь все мои дипломатические способности, чтобы выпутаться из затруднительного положения, окончить дискуссию, не обидеть панну Казимеру, спасти спокойствие и атмосферу на квартире, которая не была ведь местом отдыха. Не очень у меня это получалось. Потому что смотря в её лицо, я наталкивалась на её полные иронии глаза. Я чувствовала бессилие.

А ведь у панны Казимеры было очень хорошее сердце, была лояльная, очень добросовестная, хороший специалист. Настоящая медсестра по призванию. И всё-таки была беспрестанной заботой, деструктивной единицей из-за своего неудовольствия. (Может потому что ей уже было тридцать шесть лет).

Вторая, Стэфа, была уже, правда, очень молодой бабушкой. Всегда довольна, жива, всегда готова оказывать помощь. У неё были свои подопечные среди гражданского населения. Называли её там ангелом. Трудолюбивая, разумная, всегда жизнерадостная. Это на неё я могла всегда полагаться, воспользоваться её помощью в момент, когда множество работы заставляло нас делить патруль, чтобы справиться с задачами.

Все происходили из Mарымонта и Праги. Я должна была крепко держать их в руках, потому что ведь я вела их под пули и мне надо быть увереной в том, что пройдут. Один раз только случилось, что три убежали из-под обстрела.

Не повторилось больше это даже если это были пушки, или гранатомёты.

Когда я вела их в акцию, я не оглядывалась, но ни одна не отважилась остаться. А нелегко вести девушек под пули. Нельзя ни на минуту забыть о рассудительности и осторожности, поэтому я наиболее любила ходить сама или со Стефой.

Я стала немножко небрежной в работе. Надо писать дальше . Мы уже разместились и кажется можно будет солидно работать. На следующий день приходит к нам лично командующая и объявляет, что с сегодняшнего дня патрульной будет Казимера (в связи со своими квалификациями). Меня назначила следить за обедами. Итак понижение !... За то, что я осталась на Рынке.

После выхода командующей всё осталось без изменений. Казимера не желала быть патрульной, никто не намеревался выполнять приказ. А день как обычно трудовой. С самого утра мы носили раненых. Нам не хватало сил бороться со своим утомлением. И вот опять следующий вызов. Гранатомёт упал во двор, убил одну женщину и ранил двух мужчин. Не было бы в этом ничего необычного, если бы не последствия. Мы бежим, весь Рынок под обстрелом винтовок, пулемётов и вдобавок гранатомёты. Мы не можем ждать, серьёзные раны, сильное кровотечение. Наиболее трудная возвратная дорога - склоненные, бегом с носилками, и ведь уже и до этого руки болели, ноги болели, спина болела от ноши сверх сил. Раненый часто без сознания, очень тяжёлый, а мы ведь не были силачками. Причём ещё истощение, под ногами развалины, по которым, часто бегом, чтобы спасать человека, мы добирались к больнице под "Krzywą Latarnią" ("Хромым Фонарём"). А силы в ногах и руках на исходе. Следующий раненый. Я отправляю девушку на квартиру. Я делаю ещё усилие - вытаскиваю граждан. Берут носилки - раненый гражданин...

А атака продолжается по-прежнему, значит это ещё не конец.

Немцы зажгли Кафедру. Ребятам жарко. В это время две санитарки с ул. Килиньского добрались на нашу квартиру с приказом, чтобы мои девушки пошли носить воду. (Не говорят даже кто приказал). В ответ услышали, чтобы сами пошли носить. Рассказывают мне лишь вечером, когда я вернулась на квартиру. Мне немножко неприятно, что они отказались. Я видела ведь как они устали.

На следующий день утром командантша. Она не хочет слушать выяснений. Снимает повязки. Пусть идут, куда глаза глядят. Куда? Отрезаны от дома. Ей нет никакого дела до этого. Ребята слушают поражены. Не требуют объяснений. Утешают меня. Не позволят пропасть девушкам. Ведь это нужно выяснить. Мне придали две харцерки: Басю и Славку. Этим, в свою очередь, пожалуй, по семнадцать лет и, кажется, ничего не боятся. А я ведь отвечаю за них. Бася хуже, как будто не отдавала себе отчёта в опасности.

А здесь, в ту же минуту дом по дому ложится в развалины, а здесь ночи освещают пожары. А здесь с Праги тяжёлое орудие обрывает карнизы, стены, раздавливают то, что раздавленное, роют в этом, что срытое. А над всем этим ненавистное стрекотание самолётов. С Краковского предместья валит в нас танк. Валят гранатомёты. Зловещий скрежет шкафа. Никто из нас не считает, сколько торпед в нас выстрелят. Потому что количество скрежетов это количество выстрелов в нас. А есть ещё бронепоезд на Гданском вокзале, который посылает нам снаряды, а утомлённый воздух со стоном их нам отдаёт. В покинутых окнах домов снайперы, диверсанты - смешное. Мы занимаемся рмией и гражданским населением. Зовут нас повсюду, а мы уже только три.

Дымы над беспощадно бомбардированным Старым местом (Starówka) . Снимок сделан из здания Прудэнтяль (Prudential) в Средиместье Сильвестром Брауном.

И поэтому мы вынуждены пользоваться помощью населения, которое никогда не отказывает. Я веду через Рынок граждан, которые несут приятеля. Падает, кажется, семь гранатомётов. Я обращаюсь в бегство. Я вбегаю в подъезд. За мной граждане несут раненого. Бросили носилки. Ветер развеивает дымы. Раненый лежит на носилках. Я дала пример. Как хорошо, что не было при этом моих девушек. А может быть перед ними я покорила бы страх.

Я должна немного обратиться к прошлому. Я думала, что я никогда об этом не напишу, что нет такой речи в которой существуют слова, способны описать это. Я не могу избавиться от тех картин. Может быть мне станет легче, если я напишу.

Я возвращаюсь к числу тринадцатое августа. Солнечный день. Одна из санитарок впадает в квартиру. Танк на Рынке захваченный, мы выбегаем. Едет. Люди в одно мгновение снесли баррикаду, как будто её сдуло. Проехал. Баррикада вернулась на своё место. Все радуются. Мы возвращаемся в квартиру. Заколебались стены. Мы знаем и безошибочно различаем детонации. Что это было? Потрясающий грохот. Земля передала к нам дрожание, воздух пробирается в уши. Что это? Нет ответа. Мы выбегаем. Крыши, контуры домов затонули в густом дыму. Я бегу, может мы нужны?

Ещё я не дошла на место действия, а уже знаю. Танк взорвался. Часовая бомба внутри. Происшествие на ул. Килиньского - там наш санитарный пункт. Я возвращаюсь за носилками. Мы бежим. Какое зрелище ! Трудно поверить. Я жмусь от ужаса. Мы идём как лунатички в испарениях крови, в оседающей пыли сваленных стен. Какой ненавистный запах, нельзя от него избавиться. Впереди масса человеческих тел. Валяющиеся ноги, руки, куски человеческого тела, кровь, мозг в пыли. Стоны, судороги раненых, хрипение умирающий. Лужи крови исчезающие в развалинах. Бледные ребята с оружием смотрят за порядком. Ужасный стон...

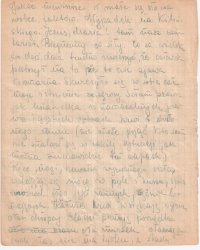

Фрагмент дневника Барбары Бобровницкой, который она писала во время Восстания. Эти записки служили основанием для Авторши к послевоенной обработке её Дневника.

Кровь, всё больше крови, все лужи впитываются в развалины. Кровь на стенах окрестных зданий, с которых только что отпала штукатурка. И всё время этот удушливый, сладостный запах крови- этого нельзя выдержать. Нельзя смотреть глазам, потому что везде ужас, потому что в окнах клоки людей, потому что ноги скользят в мозге, внутренностях. Нельзя слушать, потому что стоны слышны из этой кучи раздёрнутых людей неимоверны, неприемлемы, потому что может показаться, что эти стоны добываются из нашего нутра, из какого-то сверхчеловеческого непостижимого ужаса. Мы ходим почти как лунатички, мы работаем как автоматы. Что значит наша помощь. Выгребленных из-под останков раненых, относят в больницу, они лежат и ждут в длинных очередях к залу, к операционному столу. Сколько из них дождёться. Врачи работают без передышки уже только при свечах, потому что взрыв танка разрушил электропроводы. Сколько раненых дождётся своей очереди. Сколько из этих ребятишек, которые тихонькие и бледные лежат на земле. Они даже не стонут, не плачут. А может и уже не живут. Какие страшные раны. Совсем рядом раненого без ноги, лежит человек – он целый. Быстро. Оби ноги и руки, никаких ран. Я подхожу, потому что может... разве может быть ещё хотя бы проблеск надежды? В пустом черепе кровавые глазницы, оскал.

Охватывает меня какая-то спасительная тупость, я перестаю думать, я перестаю существовать. И это кажется спасение. Ведь мне надо как-то спасаться.

Нет никаких человеческих чувств: ни страха, ни мужества - полное бэзволие. Я по привычке поднимаю носилки. Я прокладываю дорогу голосом, я обращаюсь к людям, которых вижу и не вижу. И только блоготворное чувство долга. После скольких-то часов я возвращаюсь в квартиру. Наболевшее руки и ноги, шум в голове. Нельзя разрешить себе расслабеть. Они ведь также - мои девушки.

Я приказываю им ужинать. Отказываются. Но я знаю, каким-то там предчувствием, что мне нельзя уступить. Я сама ужинаю. И хотя это было так недавно, я не помню, что мы ели. Но самое главное в то время было преодоление себя. И не было ни одной слёзы, ни одной жалобы. И мы мы пошли спать и мы заснули.

Немцы вгрызаются в Старувку (Старое Место).

Беспрерывные атаки становятся так обычными, что моменты тишины беспокоят, возникают странные вопросы.

Я была убеждена, что мой санитарный пункт это крепость непокоримая. Толщина стен, сводчатые потолки - внушали доверие. Снаряды пролетали мимо, самолёты не попадали. Но это ведь не конец возможностей серых клеток человека. Ещё "шкафы". Никто из нас не видел, не знал, что это такое, но мы уже видели дело разрушения, мы уже познали эффективность действия. И именно одна из них попала в наш каменный дом.

Окна моего санитарного пункта находились как раз на пути снарядов.

И вот однажды после обеда в нашей комнате клубы пыли, огня, порхающая дверь, вырванная из петель. В одно мгновение перестали существовать все перевязочные средства. Мы в темноте перекликались, мы хотели проверить, живём ли мы. Медленно, в редеющем сумраке, показывались наши лица, покрытые кирпичной пылью. Не было времени. Надо было срочно достать новые повязки. Надо было наш пункт привести в порядок. Девушки нашли какую-то небольшую лужу и водой из неё мы умыли пол и устроились заново. Нас не беспокоило то, что уже нет ни двери ни окон. Всё было готово. Следующие " шкафы" упали на наш двор и всё началось заново. Мы не сдавались. В луже осталось довольно много воды. Третий раз был хуже всех предыдущих. Мы не знаем, какие круговороты снесли нас в уборную. Захлопнутые двери. Минута страха, откроются ли они. Открылись. Перед взрывом каждая из нас была в другом месте. Никто из нас не чувствовал, что летит, а всё же какая-то сила смела нас и поместила всех вместе. Лишь после четвёртого раза мы пришли к выводу, что это наверное из-за вымытого пола нам не везёт. Мы не умыли его, потому что и вода в луже кончилась. Помогло. Оставили нас в покое. Хотя бы "Шкафы".

А мы всё-таки привязывались всё больше к нашей работе. Повышалось количество раненых, которым надо было на месте оказывать помощь, изменять повязки, а иногда просто поболтать, утешить. Так как появлялись они истерзанные, беспомощные. Они сдавались в наши руки с полным доверием и уверенностью и это нас подбодряло. Мы чувствовали себя нужными. У нас не всегда были все медикаменты. И всё-таки наверное здесь, в этой разрушенной квартире разбуждались наши инстинкты попечения. Возникали узы дружбы между этими, которые приходили сюда за надеждой. А она всегда как-то находилась. Откуда? Этого никто не знал. Ведь тогда уже утомление господствовало повсюду. Недоедание, спаньё куда попало, без раздевания целые недели, в испачканной кровью одежде и с изуродованными душами.

В квартиру пришёл Юрэк с Бжозовой. Поболтать. Рассказывал нам о своей матери. О том, как тяжело работала, чтобы он мог учиться. Мне казалось, что я знаю эту небольшую, утомленную женщину из Марымонта, мать большого единственного сына с белокурыми волосами и голубыми глазами. Нам очень трудно было слушать этот рассказ. Мы уже раньше заметили, что если кто-то из наших начинает рассказывать о своих, о доме, на следующий день или даже раньше его постигнет какое-то зло. А Юрэк говорил и говорил, а его непокорные волосы рассыпвывались во все стороны. Ну и вызов на Бжозовую - пять раненых. Мы идём. Спускаемся по Цельной улице к Висле. И вдруг, сама не знаю откуда- чувство беспокойства. Я подрываю девушек бежать. Мы впадаем в ворота - артиллерийский снаряд, взрывная волна бросает нас на лестницу (мы не знали, что немцы сделали дыру в стенах и стреляли из орудия к отдельным людям). Раненые. На каком-то столе большой Юрэк. Мозг снаружи, над животом громоздятся кишки, сколько времени меня будет сопутствовать его несчастная мать.

У всего свой конец. Наш пункт разрушен. Мы переселяемся в подвал. Нельзя заниматься ранеными под открытым небом. Убежище тесное, душное, тёмное. По целым дням горит керосиновая лампа. Повязки лежат на стульчике. Время от времени лампа гаснет от порывов воздуха, который убегая перед снарядами, "шкафами", толпится в подвалы, в наши уши, которые с трудом это выдерживают.

Граждане, которые уже издавна жили в убежище приветствовали нас сердечно. Они тянулись под наши крылья. Как же они нуждались в заботе, в бодрости. Откуда нам её брать? И всё-таки она находилась. По необходимости. Потому что в ней нуждались не только несчастные граждане, нам она также была нужна, чтобы не падать духом, чтобы людям показывать ясное лицо.

А не было это лёгким в моменты усталости, когда всё кругом насмеивалось над нашим оптимизмом, а может из страха посмотреть правде в глаза. В этой тесноте возможным было спать только на стуле. И мы спали, хотя ещё несколько дней назад мы не поверили бы, что это мы умеем.

Всё больше работы среди штатского населения. Существующая до сих пор помощь мала. Прибывает обожжённых людей, за которыми мы без передышки ухаживаем, раненых, избитых, с огнестрельными и гноящимися ранами. А казалось, что уже больше работать мы не в силах. Хуже всего были перевязки обожжённых. Отклеивание воняющих бинтов, лигнина, полного гноя. Невыносимый запах, а всё же мы выдерживали. Мы еще улыбались к этим несчастным, чтобы им не пришло в голову, что нас тошнит. Они извинялись перед нами. Эти несчастные, невинные люди. Проходить от дома до дома возможно было только пробитыми в стене дырами, чаще всего - на четвереньках. О душные, страшные кротовины. Но там ведь, в каком-то убежище нуждались в нашей помощи. А над этим всё гремел, грохотал и клокотал мир войны.

Бомба попала в подвал. Засыпала единственное узкое отверстие, по которому выбирались люди. Мы расчищаем развалины. Появляется небольшое отверстие. Я спускаюсь по лестнице в какое-то узкое жерло. По небольшому коридорику я пробираюсь к отсечённому от мира подвалу. Хорошо - нет убитых. На узкой козетке лежит побитая развалинами женщина. Как же я могу помочь ей в этих обстоятельствах? Надо её отсюда вынести. Надо перебросить тоны щебня, увеличить отверстие. Надо разбить огромные куски стен, развалить их сразу, чем, как? Я говорю об это её сыну. Обе мы знаем, что это невозможно. Как он на меня смотрит. Сколько уже таких отчаянных взглядов мне пришлось перенести. Я была для них последней надеждой, я становилась последним поражением.

Душно, нечем дышать. Я накладываю несколько повязок, кое-что советую и я убегаю. Снова этот страх.

Поведение населения в нашем районе, на самом деле, необычное. Время от времени мы слышим голоса озлобленных, но даже они оказывают нам доверие и приветливость.

А Рынок, красивый старый Рынок это кучи щебня, это скелеты домов. Догорают остатки старых накатов. Кажется, что уже всё уничтоженное, но огонь беспрестанно находит корм для своих пламени. Ночью выскакивают со всех концов как дьявольские языки. А над ними луна, спокойная, большая, какая-то чистая, как будто обмытая со всей пыли мира. Я смотрю и я завидую ей пространства, спокойствия, уверенности в свою дорогу - я, маленькая, испачканная в человеческой пыли, загнанная, беззащитная... Нельзя допускать такие мысли. Это, прежде всего, нельзя. А днём когда развалины сереют, по нашему Рынку ходят голуби. Среди этих развалин они такие маленькие, такие беззащитные. Они возвращаются после каждого налёта, после каждой атаки. Их всё меньше. Что они едят? Почему не убегают? Хорошо, что не убегают, потому что если бы я вышла на Рынок и не было бы голубей, я была бы наиболее одиноким человеком на земле. Я не могу им конечно это сказать, но я решаю, что если я cумею - я отблагодарю их. Обязательно. Ведь кто-то должен написать о голубях в эти трудные дни в старой части города.

Мы вынуждены закрывать наш блиндажный пункт. Кончился керосин. Нельзя в таких условиях работать. Тяжело нам и им. Мы будем возвращаться к ним, здесь в темноте, но это ведь не одно и то же. Мы знаем, и мы и они - беззащитные граждане.

Два дня отдыха на улице Килиньскоко. Я не пригодна к этому. Я прошу одного из парней, чтобы потребовали меня на баррикаду.

И я таким образом нашлась под непосредственными приказами лейтенанта "Щербины". Я на ул. Иезуитской. Небольшое здание, рядом с баррикадой. Внутри библиотека. Настоящие уникумы. Запах старых печатей. Наше время имеет другое размер, другие детерминанты.

Для меня новое, незнакомое чувство. У меня есть командир, я могу ему доверять. Я покончила с затерявшейся санитаркой, к которой никто не признавался. С тем большим энтузиазмом я пополняла недостатки в аптечке. Я выхлопотала какой-то небольшой шкаф – верхушка роскоши. С радостью я смотрела на аккуратно уложенные повязки. Они были такие чистенькие в этом мире без воды и мыла. Прекрасная атмосфера. Незабываемые вечера. Среди единых проблем и эмоций людям хорошо.

Около 23 августа направили к нам штурмовой взвод из Кампиноса под командованием сержанта Лесневского. Мы знали, что это храбрый парень. Его командиром был " Щерба» («Szczerbа»).

Атака. "Щерба" не хотел отпустить Лесневского в бой (он немного выпил). Курсант противится. Не позволит своим людям воевать без себя. Наш командир, очень взволнованный, согласился. Лесневски был первым убитым. Слишком далеко он высунулся из-за стены. Его ранило в голову. Очень неприятная атмосфера. Печаль ребят, которые потеряли командующего. Обвиняют "Щербу". Мы защищаем нашего поручика. Всем тяжело.

Дорога в больницу всё более трудная, щебень всё выше. Восходить на него с носилками и часто под обстрелом, даёт себя чувствовать. Трудно понять, но силы как-то находятся. Есть места, которых уже не пройти и мы тогда проходим через дома. На Рынке остался уже только дом Барычкув. А в нём наша кухня. В нём две госпожи из ПЖ-та (PŻ). Пани Зося и её подруга. Как трудно понять. Они там все время кипятят. Никто и не подумает откуда они берут воду, которой ведь уже давно нет на Старом Месте. Ежедневно каша. Как будто не существуют штурмы и налёты. Сыплется им щебень в горшки и трещит нам в зубах, но кто обращал бы на это внимание. Кто знает, что они там переживают. Кто подумает, сколько смелости и упорства надо, чтобы работать в таких обстоятельствах. У нас нет времени, чтобы об этом думать. У каждого ведь свои собственные трудности, которые надо скрывать даже перед собой.

Самая трудная работа на ул. Иезуитской это было тушение пожаров. Тушить было нечем. Старые книги сгорали быстро, огонь распространялся, дымы давили. Немцы были на Канонии и в кафедре. К нашему посту подъезжал танк и с нескольких метров стрелял в ослабленные стены, разжигал огонь. Мы поняли, что в этих условиях, наши стены долго не выдержат. Нам пришлось избавиться от швабов из кафедры (который это уже раз?). Войтек (Вронски) с Вицком (Ранковски) решают поджечь ризницу. Готовят бутылки. Взволнованность среди нас. Мы все отдаём себе отчёт в том на что они осмеиваются. Они ползают. Первый Войтек. Мы притаиваем дыхание. Мы замираем от волнения. Все наши мысли с этими ребятами. Всё замерло. А они ползут тихонько, осторожно, ведь с бутылками шутки плохи. И мы беспокоимся больше всего о том, чтобы не зацепились за какую-то кирпичину, не разбить бутылку. Наконец бросают. Первая, вторая, третья. Не видно огня. Пятая ... неуклюжие пламена начинают охватывать обгорелую балку. Удержатся ли они? Хватит ли им сил? Ползут всё выше. Добираются к обгорелым брусам, обнимают их, оживляются. Горит. Напряжение утихает. Уже спокойные наблюдаем за каждым огоньком.

Развалины Кафедры (фото Виктор Бродзиковски)

Неожиданный приказ. Выступление в поход в Центр города (Śródmieściе). Часть отрядов пойдёт канавами. Часть верхом, чтобы защищать раненых, которые не пройдут канавами.

Боевая готовность. Отправляемся ночью. На посту остаются восемь человек. Я чувствую себя фатально. Должна ли я выходить? Я оборачиваюсь. Какой маленькой кажется Кропка. Какая беззащитная.

Тёмная ночь, без звёзд. Мы держимся за руки, чтобы не потерять друг друга. Слышны тихие голоса перекликающихся отрядов. Раздражение. Это уже другие солдаты. Атака в этот момент была бы избиением. Нет времени думать об этом. Нет времени слушать обвинений впадающих в окружающую нас ночь.

Зовут наш отряд. Трогаемся. Передо мной один из парней впадает в открытый шкаф на баррикаде. Я изо всех сил стараюсь не полетет вслед за ним. Мне повезло, но мой удобный полуботинок упал в тот же шкаф. Я потеряла его безвозвратно. Нельзя оставаться позади. Я босая на одну ногу. А здесь одни развалины, разбитое стекло, полные задорин доски.

Продвигаемся медленно, тихонько, под стенами ул. Мёдовой – целая в развалинах. Всё быстрее погружаемся в каких-то закоулках. Все эти места знакомые, но теперь ничего нельзя узнать. Мы идём, блуждаемся, продвигаемся или не продвигаемся. Это невозможно, чтобы до Крулевской уицы было так далеко, даже тогда, если пришлось бы обходить какие-то непредвиденные руины. Усиливается чувство затерянности. Где немцы? Они могут быть за каждым углом. Издали слышны звуки жестоких боёв. Это наверное другие отряды пробиваются уже через Королевскую улицу. Утомление нас подкашивает. Всё чаще нам надо падать на землю, потому что немцы выстреливают больше ракет. Разноцветный свет поражает утомлённые глаза. А когда погаснет, темнота становится непроницаемой. Еле глаза привыкнут, а уже следующие мчатся в небо, а тени разрушенных домов удлинняются между нашими телами. Мы лежим около какой-то тумбы. На нём остатки плакатов из всего мира, который ещё недавно существовал. Существовал ли он на самом деле и было ли это недавно ? Обстановка тягостная. Ребята выходят на разведку. Возвращаются. Ничего не приносят. Мы не знаем своего положения. Начинает светлеть. Нас утомляет напряжённость и смятение. Смеркается. Возвращаемся. Мы слишком спешим, а за нами бежит возникающий свет. Бедная моя нога, полная задорин и стекла. Уже вспухнула. Наконец-то наш пост. Нас приветствуют озлобленные глаза восьмёрки, которая провела здесь всю ночь. Они правы. Что мы должны были поступить?

Занимаем позиции. Погружаемся в какой-то полусон, которого нам не преодолеть. А тут опять огонь. Подожгли наш пост. Равнодушно смотрим на горящий над нашими головами накат. Никто не поднимается. Немного меняет приказ командира – какое леденящее бессилие. Лишь только через несколько минут несколько человек слезло в действие. Как же им тяжело. А всё-таки они где-то нашли ещё остатки энергии. Прибывали спасатели. Гасить огонь мешали всё чаще нерозорвавшиеся снаряды. Мы просыпались в жару к новому дню. Опять танк перед зданием на Иезуицкой, но мы уже не разрешим сжечь себя. Каждый огонёк давится в зародыше. Но это не только танк, это наступление врага, который уже знает, что победил. А мы, хотя никто этого не говорит знаем, что не выдержим. Иначе борется солдат в таком положении.

День полон совещаний. Нашего «Щербу» также зовут.

В его отсутствие мы покидаем наспех Иезуицкую. Обосновываемся по другую сторону Цельной улицы в угловом доме (чаще всего мы отступали, когда наш лейтенант был на совещании). В спешке я забыла о раненном в живот, который лежал в соседней комнате на столе. Никто не хочет возвратиться со мной. Ведь там уже могут быть немцы. Возвратился «Щерба». Мы вынесли нашего раненого. Немцы не разобрались, что нас там уже нет.

Хотя наша новая позиция находилась на другой стороне улицы, только на один дом дальше, это отменило нашу стратегическую обстановку. Улица Иезуицка и почти целая Бжозова были в руках врага. Нам надо было занять 12 пролётов со стороны улиц, а нас осталось лишь человек тридцать. Кроме КБ и ПМ у нас был один LKM, который из дома Барчвув обстреливал Рынок. Очень бережливо, потому что с амуницией были проблемы. Возле нас на баррикаде на конце Кривого колеса стояли два парня с гранатами. Потресканные стены наклонялись опасно над ними (но кто же обращал бы на это внимание). Впрочем, уже с самого утра мы знали, что позицию не выдержать. Немцы засыпали нас ураганным огнём. В 10 часов мы получаем приказ – выдержать до вечера. На площади Красинских солдаты спускаются в канавы. Нельзя туда пустить швабов. Мы были только защитным отрядом. Мы могли только догадываться, что происходит позади нас. Неожиданно мы узнавали, что какой-то отряд оставлял свою позицию, раскрывая наши тылы. Хорошо, что немцы не успели разобраться в обстановке. Если они знали бы с какими силами имеют дело. Если они знали бы сколько наших стоит за этими остатками стен? А тем временем на площади Красинских переплох. Никак понять этого нельзя. Ведь это те же солдаты, которые день, два назад боролись за каждый дом, ну, за каждую комнату! Они угрожают своим командирам, хотят в первую очередь спуститься в лаз. Стреляли, расталкивались. Мы слышали разные вести, которым трудно было поверить. У нас тишина, мы всё на позициях. Мы отдаём себе отчёт в серьёзности нашего положения. Мы отдаём себе отчёт в нашей роли и необходимости отстоять позицию. И в этом, кажется, нереальном положении спокойствие нашего командира сопровождало наше поведение.

(Лишь потом сказал нам «Щерба», что не верил, что мы останемся в живых).

Значительно позже дошла к нам поговорка полковника Вахновского, что Старувку «Спас Бог и Щерба». Это было позже. А раньше надо было выдержать целый длинный день на пропащих позициях. Немцы наверное взбесились. Утром свалилась последняя из одиноко стоящих стен и засыпала одного из наших ребят. Не было возможности дойти к нему. Швабы открыли поле обстрела. Наша квартира находилась в маленькой комнатке, почти несуществующего дома. Это был командный пункт нашего командира. Отсюда выходили парни на позиции, связные ("Kropka" i "Czarna Basia" ("Точка" и "Чёрная Бася") за рапортами, с рапортами, за боевыми припасами.

Щерба послал меня с "Чёрной Басей" за боевыми припасами на ул. Пивную. Мы шли по разным уголкам и развалинам. Ничего уже не походило на вчерашнее. Каждый молчащий клочок под нашими стопами объявлял неизвестное, нёс неуверенность, вызывал опасения. И к тому ещё эта тишина. Я не любила тишины. Было в ней что-то из таящейся ловушки. Где немцы ? Едём ли мы прямо в их лапы, а может ждут, что мы приблизимся на расстояние выстрела? Воображение рождало панику. Каждая кирпич, каждая удлинённая тень говорили нам о нашей затерянности. Мы прошли Рыцарскую и вскарабкались по кучах досок и развалин на Пивную. Как и прежде тишина.

Вдруг гранатомёт и началось как бы сорвались с цепи силы ада. Мы приютились в углублениях местности. Мы не можем разобраться откуда нас атакуют. Отовсюду ? Это невозможно ! Однако же всё и со всех сторон свистит, разбрызгивается, издевается над нашей затерянностью. Мы боимся не на шутку, совсем сбились с толку. А ещё хуже, я чувствую, что утрачиваю хладнокровие. Тем не менее никто из нас не хочет первым признаться, что боится, принять решение об отступлении. Наконец я решаю. «Придём сюда позже» - я слышу свой голос, как бы чужой – «Как успокоиться» - ведь я знаю, что не вернусь сюда. Дело только в том, чтобы она не знала, что я струсила. Да и ей, по-видимому стало легче, хотя бы в мыслях, что я этого не вижу. Мы вернулись. Я рапортую Щербе ... Он ничего не говорит.

Раненых не было. Я разносила нашим обед. Они были такие тихие и уверены в себя. Мы разговаривали шёпотом. Немцы ведь в расстоянии нескольких метрах от наших позиций. Настоящей трагедией в этот момент был недостаток людей. И ещё мы не знали что происходит на тылах, не покинул ли случайно какой-то отряд позиции, предостовляя немцам возможность окружить нас. Территория, которую мы должны были защищать, была всё слишком большая.

Я вошла в квартиру в момент, когда «Щерба» благодарил Вицка Ранковского за поджог дома на улице Бжозовой 2/4.

А был это дом, в котором Вицек вырос, а может быть и родился. Он просил нашего командира, чтобы именно ему поручил это задание. По мере того, как мы отступали, мы должны были поджигать то, что могло сгореть, чтобы замедлить вступление врага на покинутую нами территорию. Около одиннадцати часов мы стали медленно отступать. Теперь пришла очередь на наш пост. Об этом узнали граждане. Они пришли просить Щербу, чтобы не поджигал. В этой небольшой комнатке находились остатки их имущества.

- Мне очень жалко вас, бедные люди – говорит наш командир. Я вижу, что у него слёзы на глазах.

- Это нам вас жалко. Если надо, так жгите – мы слышим ответ этих чрезвычайных людей.

А ведь это уже месяц как они живут в подвалах на грани сомнения и надежды, впроголодь, в темноте, грязи, не зная, что впереди. Что ж мы знаем о страданиях этих людей ? Среди них есть наши матери, младшие сёстры и братья, наши ..., да нет, нельзя раздумывать.

По приказу командира я переселяюсь в дом Барычкув, который всё стоит. В нём позиция нашего LKM (лёкгий пулемёт). Это он обстреливает весь Рынок. Кроме него два КВ (пистолета), на баррикаде у Кривого Колеса, в месте, где сходится она с Рынком, опираясь с одной стороны на дом Барычкув, с другой на линию Барсса, за которую борются ещё наши, медленно отступая.

Рынок Старого города, сторона Барсса – послевоенная фотография (фото Виктор Бродзиковски)

Семнадцать часов. Наш Щерба опять на совещании. Отступлением заведует лейтенант «Заврат». В этом я уже не участвовала. Я спокойно сидела дома у Барычкув на попечени нашего LKM. Какое счастье, что никто не звал меня. Какое счастье, что я не была нужна. Я даже не помню, заметила ли я что наш пулемёт замолк. Вдруг крик: «Немцы на Рынке !» поразил всех. Лишь тогда я осознала молчание нашей защиты. Мы безоружные. Немцы, я вижу их через широкую скважину между досками, которые должны предохранять вход в наш пункт сопротивления («предохранять» - смехотворное). А немцы осторожные, ещё таятся.

Паника среди наших. Ужас, почти ощутимый, гнал нас назад. Я схватила свой узел с перевязочными средствами и через развалины домов я убегаю за всеми. Но уже через несколько метров я знаю, отдаю себе отчёт, что там, на линии Барсса, наши ребята без защиты. Не выдержат, немцы их всех перебьют. Каким-то нечеловеческим голосом я стала кричать к убегающим. Никто меня не слышит. Я вбежала на Кривое колесо. Чувство тревоги и отчаяния, беспорядочные мысли. Первая, бежать и предупредить наших. Я знаю, что не дойду. Мне всё равно, всё равно. Лишь через момент со мной происходит что-то странное. Я бросаю мой санитарный узел. Ловлю первых встреченных солдат из AL (Народная армия). Они, кажется, стоят на посту. У всех KB (пулемёты). Я приказываю им. Я такая решительная, что они не сопротивляются. Пошли. Я вела их на покинутые позиции. Ужас, опять этот ужас. Я не сдавалась. Я чувствовала себя какой-то иной, как бы лучше, важнее, как бы аргументы, которые меня вели, несли меня выше всех других аргументов. Передо мной только узкие доски. Я вижу зелёные мундиры, подкрадывающиеся сапоги. Я иду уверенно. Мне нельзя отступить. Только моя уверенность является гарантией, что эти незнакомые парни не отступят. Я расставляю их у трёх окон. Стреляют. Немцы паникируют. Немцы убегают, падают, поднимаются, падают и не поднимаются. Ребята, дорогие ребята, как они стреляют, как они метко целят. Я с ними, подбадриваю их, хотя им это ненужное. У скольких восстанцев было такое замечательное поле обстрела, у скольких так заметная цель. Я чувствовала себя как настоящий командир.

Начинают возвращаться наши с новым оружием. Парни с AL (Народная армия) говорят мне, что им надо возвращаться на покинутые позиции. Я бегу к их командиру. Я выясняю ему. Он отдаёт мне своих парней в распоряжение. Лишь тогда я приближаюсь к баррикаде. Я вижу их, я вижу живых, целых! Немножко как бы удивлённых. Я кричу к ним через баррикаду, словно я хотела выкричать мою безумную радость, что я вижу их уже безопасных...

Поручик Заврат отдал команду над Кривым Колесом Войтеку, а мне над домом Барычкув. Какое ощущение, я была настоящим командиром. Хотя теперь уже тишина. Мы осматриваем издалека труппы немцев. Зеленятся нам в глазах. Над по-разному раскинутыми телами возвышается один сидячий среди развалин, удобно опертый на торчащие доски.

Вернулся Щерба, а с ним новый LKM. Закончилась моя функция. Заглядывая во всевозможные углы, я нашла на первом этаже маленькую комнатку, а в ней, трудно поверить, под сам потолок уставленные ящики с содовой водой и лимонадом. А мы уже так давно не имели воды. А мы часто не могли умыть рук и перед и после того как сделали перевязку.

«Тэдди» принёс бесценный ещё недавно «броневой кулак». Теперь никому уже ненужен. Я пошла его спрятать. Я встретила знакомых. Мы разговариваем. Рядом стоит незамеченный мальчик лет шести. Он подходит ко мне, смотрит своим голубыми, полными слёз глазами и спрашивает: - Значит немцы придут сюда ? Я резко отрицательно отвечаю, злая на себя, что этот малыш услышал что-то такое неуместное. Кажется, я нескоро забуду эти испуганные детские глаза. Уже через минуту я услышала разговор людей из OPL (противовоздушной обороны), которые решали не выставлять на ночь постов противопожарной защиты в связи с нашим присутствием. Я слышала их спокойные голоса, их заботу о наших уставших постах. Я села на развалинах и сразу заснула. Пробудили меня перед самим выступлением.

Мы шли потихонечку по улице к площади Kрасинских. На тротуарах стояли жители Старувки (Старой части города). Мы догадывались о их присутствии в темноте. Это были те же люди, которые в течение всех дней оказывали нам столько заботы и приветливости. Они стояли тихо. Мы оставляли их беззащитных на произвол врага. И теперь тишина между нами. Как многозначная может быть тишина, эта, которой пугает нас враг, эта, которая рождается под нашими осторожными стопами, чтобы предохранить нас от общего страдания и только тишина, которая несла бы нам успокоение в эти трудные часы не хватает. Лишь через минуту заговорил одиночный голос – «Вы начинали, нас не спрашивали, вы уходите и ничего не говорите». И ничего больше. И в этой тишине ни у кого не разорвалось сердце. И никто не сказал уже ни одного слова.

Мы идём к костёлу Паулинув. Мы здесь будем ждать своей очереди к канавам. Вся Старувка пылает желанием бегства. И только для избранных есть лаз в канаву. Нам передаётся атмосфера волнения. Мы выходим по очереди. Приказ: оставить все вещи. Лежат их огромные кучи, после тех, что ушли. И лёг на нём мой, с таким трудом комплектованный санитарный узелок. Я положила заботливо моё преданное одеяло. Ещё выходя я видела его на самой верхушке. Я как бы друга оставляла, столько раз предохранял меня от прохлады ночи, столько раз нежно ласкал в сладком сне на всевозможных полах. А туда куда я шла его уже не будет ...

Мы к канаву шли "гуськом", потом на корточках, а по мере того как приближались, мы ползали. Редко кто знал о лестнице вниз. Мы как правило по большей части впадали сверху, хорошо, что не очень глубоко. Я слетела, как и другие. Темнота. Зловещий гул стоков, который нёсся в акустическом тоннеле и заполнял всё. Отвратительный смрад. Я брела по щиколотки в воде, я держусь за моего предшественника, идущий за мной держится за меня. Мы перемещаемся как можно потихоньку. Мы знаем ведь, что немцы бросают в лазы гранаты, зажигают бензин, карбид кальция... Нельзя об этом думать в эту минуту.

С временем нам идти всё труднее. Нельзя выпрямиться. Овальные, низкие канавы не были приспособлены к таким целям. Нельзя поставить просто ноги. А у меня вдобавок бальные туфельки на тоненьких каблуках, которые подарил мне один из товарищей, после того, как я потеряла свой ботинок на баррикаде. Я научилась, хотя с трудом, ходить в них по развалинам, но здесь было ещё хуже. Постоянно искривленные ноги болели нестерпимо. Газы выделяющиеся пылающими внизу стоками сбивали с толку, так что голова трещала. Мы всё чаще задерживаемся, всё больше пришибленных садится в текущих нечистотах. У меня непреодолимое желание лечь и уже больше не подниматься. Только сознание, что все переступят по мне не позволяет на это.

Где-то на полпути Войтеку упал шлем в сток. Парень, у которого силы были уже на исходе, не подумав, надел его на голову, не выливая его «содержания». Только тогда он очнулся. Слова, которые дошли до наших ушей никак нельзя повторить. Все смеются. Мы не можем успокоиться, несмотря на то, что Войтек ещё более раздражается. Но должно быть и поэтому идти дальше нам было легче.

Через некоторое время (трудно определить что-то так очень абстрактное в нашем положении), канава ещё более снижается. Мы сгибаем ещё более наши измученные хребты. Косточки в ногах, позвоночник, всё, всё тело набухает болью. Мы наконец узнаем, что уже только 500 метров к концу. Как пройти? Осталось 200 метров, а потом сто. Последние 100 метров, это наверное самые длинные сто метров, которые я в жизни прошла. Боль, утомление проходит в какую-то беспредельную тупость. Мы, несмотря на это, ускоряем - лишь бы скорее, лишь бы к свету.

Мы выходим, да нет - скорее вытягивают нас какие-то чужие руки. Мы вручаем им свои воняющие, измятые тела. Нам уже всё не по средствам, мы ничего не чувствуем. В сумраке обнаруживаются дома, все, целые.Трудно поверить.

Мы на Варецкой, угол Нового Мира (Nowego Światu). Ведут нас ужинать. Свет. Даже вода, везде чисто. Мы съели по чечевичной похлёбке и спать. Мы изнемогаем от усталости, падаем на солому лежащую на бетонном полу, как полные мешки. Мы сразу же засыпаем. Никто не чувствует омерзительных испарений.

И начались голодные дни в Центре города (Śródmieściu).

И распространлись голоса, что "Старое место" "мародёрствует". А есть не дали. Каждую кражу дописывали на наш счёт.

Для нас, что вышли из развалин Cтарувки (Старого места), где не раз одна, единственная стена, скрывала наше присутствие перед глазами врага, начались тяжёлые дни. Квартира на улице Копэрника в кино "Кассино", две голодные ночи и дни, проведённые на стульях. Оттуда переход к гостинице "Савой". Мы убираемся быстро - всё горит – хорошо, что без жертв. Следующая квартира- консерватория. Что-то во мне зовёт "не иди, не иди". Что это значит - приказ навсегда останется приказом.

Оттуда я пошла навестить паню Халину (сестру командантши), на улицу Коперника, номер тринадцать. Она жила на третьем этаже. Упорядоченный дом. Какие книги ! Трудно отойти. Самолёты. Бомбы в наш дом. Всё колебется. Опять запах падающей штукатурки – вестника несчастья.

Щтукас над Средиместьем (фото Сыльвестер Браун)(fot. Sylwester Braun)

Я выхожу в переднюю. Первая бомба. Вторая бомба. Валятся двери, лестница, откуда мне знать что валится, полная темнота, клубы пыли, нечем дышать, я лежу, боюсь двинуться. А всё это продолжалось одно мгновение. Боюсь шевельнуться. Я ничего не вижу. В любой момент я могу свалиться вместе с осыпающимися развалинами, с третьего этажа. Я жду. Светлеет. Четвёртый и пятый этаж свалены, два человека засыпаны – я слышу голоса спасающих. Пани Халина целая. Я уже ничего не знаю. Я очнулась лишь на первом этаже. Я лежала в леговище огромного дога, ожидая врача. Стоит надо мной и смотрит печальными глазищами, как бы всё понимал. Я боялась слабости. Что теперь будет. Я ужасно грязная. После перевязки мы идём в консерваторию. Меня ведут. Я иду, хотя всё во мне кричит: не иди, не иди ! Меня кладут на следующее леговище. Я лежу наболевшая, немытая. Уже двенадцать часов прошло с той бомбардировки. Мы разместились в угловой комнате от стороны огорода. Окна очень низко. Гранатомёты разрываются в огороде – летят стекла. Как будто шли по нашим следам. Летят самолёты. Бомбы, только две. Одна фугасная, одна зажигалка. Валятся стены. Мы горим. Убегаем. Янка и Богут не хотели спуститься с нами. Их завалило. Зовут помощи. Всё горит. Мы не можем добраться к ним. Может бросить им гранату. Невозможно. Мы не можем им помочь. Они зовут всё громче, отчаянно. Войтек не выдерживает. Он хочет застрелиться. Ему вырывают ружьё. Уходим. Они всё зовут. Ведь же у них есть оружие. Ведь они не сожгутся заживо?

Мы не знаем, где госпожа Ядвига. Некоторые девчата куда-то потерялась. Мы добираемся к Казимежовским садам. Нас приветствует гранатомёт. Наши, невидимые, кричат, чтобы мы отступали. Мы идём на Окульник – заблудившиеся солдаты. Мы не верим собственным глазам. Какой-то мужчина вывешивает белый флаг.

- Что ты делаешь, что делаешь ? – не отвечает.

Выстрелы. Он скорчился. Свернулась белая тряпица на палке. Застрелили. Кто из наших?

Какой-то отряд вооружённый до зубов покидает пост. Наши хотят отобрать у них оружие.

- Буду стрелять, буду стрелять! – кричит мальчик, почти ещё ребёнок и направляет к нам ствол автомата. Остервенелый на износ, дикие, налившиеся кровью глаза. Видно, что он осуществит угрозу. Он подрастал ведь во временах, когда за оружие платили самую высокую цену. Положение становится опасным. В конце концов через минуту приходит рассудок. Уходим. Восстанцы, которых мы атаковали, провожают нас взглядом, стоя на своих позициях. Быть может отдали себе отчёт, что они хотели сделать ? Может поняли, что какой-то другой отдел лишат базы.

Мы уходим между горящие дома. Везде развалины и разрушение, но это уже не производит впечатения, это ведь наша ежедневная среда. Впечатление производят целые дома, улицы без развалин. Мы добираемся к Хмельной - затерянная армия. Мы совершенно сбиты с толку. Нашей командующей всё нет. Какими-то коридорами, подземными переходами мы доходим к улице Общей 7. Здесь должна быть подготовлена квартира. Никто ничего не знает. Взяли нас чтобы выяснить.

Считанные дни на Старувке без газет, без вестей что за своей баррикадой. В Старом городе (Starówkа) на следующий день, я встретила Халинку Адамович и посыпались известия из мира.

Барбара Бобровницка со своими товарищами из 101 компании батальона Боньча. Фото сделано Сыльвестром Брауном

В начале я узнала, что наконец нас признали в Лондоне фронтовиками. Что это обозначает? После месяца боёв? Чем мы были для них до сих пор ? Бунтовщиками только, или проще: бандитами ? Значит там, кто-то целый месяц торговался за нас. Какую цену пришло заплатить, что совершить, чтобы спасти нас от виселицы? Наконец мы нашлись под опекой Женевской конвенции. Какие у них были огромные сомнения – о моя тупая башка. Я не узнала ещё, будет ли Марыся (сестра), которая погибла вместе с Иркой Чеховской, санитарка в нашем отряде, которая заботилась о каждом обездоленном воробье, «бандитом». Имеем ли мы право принять погибших в наши шеренги. Я простой солдат, может слишком простой и поэтому всё, что я делаю, это для меня простое и ясное и, кажется потому, я ничего не понимаю.

А между тем приличных немецких солдат защищает Женевская конвенция. Это не конец чёрных вестей. Их, кажется, больше. Пищи почти нет. Англичане обманывают своих граждан, что несут нам помощь. Телеграммы «Бора» в Лондон остаются без ответа.

Русские не придут, пока есть наши власти, потому что не хотят быть узурпаторами. Успешные известия рождаются в редакциях, чтобы подбадривать людей. Стали уже разговаривать с немцами, которые пока что ставят неприемлемые условия.

Гражданское население опустит город. Наши отряды в плен. Кто им поверит? Депеши из Лондона оттягивают решения. Тысяча бомбовозов прилетит на выручку. Немцы торопят. Плохие атмосферные условия. Союзников нет. Ждут лучшей погоды, мы ждём их - наверное прилетят.

Представитель СССР уговаривает выдержать. Помощи ниоткуда. На совещаниях на высшем уровне, непрерывно нет полного состава членов, необходимого для принятия решения (один раз - члена Правительства, а другой Совета Единства). Замедляют. Люди гибнут.

В конце концов немцы дают нам два часа, чтобы принять решение. 50 штукасов ждёт в готовности. И тогда происходит невероятное – стрекотание советских самолётов над Варшавой. Есть защита. Штукасы не старотовали. Решения не приняли. Боремся дальше.

Лучше уж было бы не знать. Даже не с кем поделиться мыслями. Нельзя нам, простым солдатам отнимать иллюзии. А там с Повисля отзвуки боёв, там наши ребята. Опять они, без отдыха – бедные они – немцы взяли Повисле...

С моим коленом всё хуже, уже даже несмотря на фиксацию, не могу ходить, температура почти 39 градусов. Я иду на другую сторону Иерусалимских аллей к тёте Мушки Кошарской. Мне надо подлечиться. Я вхожу в её дом - трудно на самом деле поверить - натёртые полы, вымытые окна, всё на своём месте. Мы едим замечательное кушанье, пюре из гороха с чесноком и солёным маслом. Какой деликатес. Несмотря на то, что мы едим трижды в день одно и то же, нам этого не опостылить. Хорошо мне здесь и я начинаю бояться, что я отвыкну от войны. Надо отсюда как можно быстрее бежать, а то я распущусь. Но здесь мне пришло прожить один из наиболее замечательных дней восстания. Ровный, равномерный стрекот приближался медленно. Небо стонало от стрекотания двигателей. Боже мой, как их много! Сколько бомб на одну Варшаву? Летят ровным строем. Вдруг кто-то крикнул, все кричат: это наши, зенитки врываются в нашу радость. В ответ, зацветает небо, это цветные парашюты. Какой смешной явится немецкая защита, перед этим могуществом, там наверху, перед её невозмутимым спокойствием. Не вздрогнуло ни одно крыло самолёта. Как непохожи они на швабские самолёты, которые в дьявольских скольжениях, пикирующих полётах, свистах, целят в нас тем, что у них наихудшее.

Люди кричат: - Это десант, это наши! Обнимают друг друга, плачут ... Голос какой-то женщины слышен сверх общей радости: Это мой сын, это мой сын ! Первые распоротые парашюты свёртываются больно. Отчаяние...

Это не люди, это контейнеры с оружием - утешает чей-то голос. Ветер сносил контейнеры к Воле. 30 процентов выбросок попали в лапы немцев.

Не забыли о нас, не забыли - повторяют люди.

А как же мы были одинокие, как мы нуждались в этом проявлении памяти. Отлетели. Но кажется не совсем. Скрылись они только где-то за горизонтом, искалеченным культями сваленных домов.

Я стараюсь получить пропуск, чтобы вернуться в отряд. Мне не хотят её выдать. Почему? Я к счастью снова встретила Галинку Адамович и она всё немедленно оформила. Я возвращаюсь. Это как будто бегство перед самим собой, опасением, что эта тишина и удобство развинтят меня совсем. И всё же человек создаёт себя для самого себя и не хочет обмануться.

Нога ещё в эластичном бинте но уже работает. Путь ведёт через подземные прокопы, через подвалы и проколотые в них отверстия. Коридоры в подвалах размерены, ведут в разных направлениях. Везде полно людей, которые охотно информируют. Здесь я опять встречаюсь с жизнью граждан Варшавы. Голодные, истощенные, немытые, измученные сидят, да и они живут под землёй. Горькая участь не только объединяет, но и раскалывает. Невозможно не заметить, хотя времени у меня немного чтобы поговорить, но они ждут известий, утешения – всё из-за этой повязки. Мне надо тоже время от времени отдыхать – нога ещё не првыкла к ходьбе. И тогда они говорят, они жалуются, нервничают, обвиняют, спрашивают, когда же будет конец. Вроде бы то, что я являюсья солдатом означал, что я должна всё знать. Я стараюсь этих бедняг подбодрять. Я сама погружаюсь в их отчаяние и чувствую себя как лгун. Они ничего не предчувствуют и цепляются за каждое ясное слово, а мне это слово надо пробудить в себе.

Всё больше однако таких, которые смотрят на нас неохотно, каждый раз более твёрдые слова упрёков, каждый раз более тяжёлые обвинения, которых не опровержить. Больше всего горечью наполняются люди в очереди за водой, когда стоят несколько часов, неоднократно под обстрелом, это было настоящей мукой для истощенного населения. А там, в неизвестных отдалённых подвалах, жили наши семьи. Жили ли они ? Такие мысли нельзя себе позволять.

Так жили, умирали и рождались граждане. Отчаяние, что они ели? Людям уже очень хотелось выбраться из этих подземелий. Немцы определили часы выхода для гражданского населения.

Наконец переход прокопом в Иерусалимских Аллеях. (Сколько жертв поглотила работа при этой канаве). Длинная очередь мужчин, несущих за спиной мешки с пшеницей. Согнутыя спины. Невидимые лица. Я включилась в поток идущих. Где-то на полпути он повернулся и посмотрел на меня. Лицо полное ярости.

- Всё это из-за вас - поставил свой мешок и шёл в моём направлении.

Пронзительный ужас. Что он хочет сделать ? Другие тоже поставили мешки, задержали очередь. Атмосфера стала жуткой. Я прижалась к крутой стене. Какой незначительной я чувствовала себя, а он шёл ко мне. Другие, кажется тоже, но я в этом неуверена. Ужас отнимал у меня сознание. Я чувствовала только, что через минуту случится что-то страшное. И в этот момент раздался спокойный мужской голос:

- Люди, что вам сделала эта девушка?

Лица отворачиваются от меня. Ноги начинали шевелиться. Мешки на спинах отдалялись как длинная змея. Я ещё долго стояла прижатая к шершавой стене земли, пока ноги не разрешили примкнуть к длинной змеи людей, подвигающихся с мешками на спинах.

И так я нашлась по другой стороне Аллеи среди наших ребят и командира. Я сразу почувствовала, что что-то изменилось. Замалчивания, бегающие глаза... Наконец разговор с Вицком (Ранковским) и Войетком (Вронским). «А так ты не знаешь, Баська, что этот «Щерба» это не этот «Щерба» со Старувки ...»

Не этот?...

На почте не был ни разу (тогда наши посты находились на разрушенной главной почте). Что-то провалилось. Командиры не имеют права на депрессию. Я только тогда поняла, каким важным для солдата является его начальник. А "наш Щербина", это ведь не простой человек, не простой солдат. Слова огорчения. Как они смотрят, как смотрят. Сколько в нас ещё подростка, который нуждается в поддержке.

Я сама не могу поверить. Я чувствую, что снова что-то валится. Ведь там, на Старувке, где всё уже было развалено, ничего не могло уничтожить наше доверие Щербе. Это ведь его уравновешенность, спокойствие, его командование, удерживало так долго в наших руках этот важный участок, так на самом деле вопреки всякой логике. (Только после перехода канавами он признался, что не верил, что мы устоим. Но мы верили да и это благодаря нему).

Я я не могу слушать обвинений, я чувствую, что его обижают, я не умею постоять за него. А ребята, ведь они тоже изменились. Я смотрю на пострадавших, раненых, выздоравливающий и я стараюсь не разувериться ... Щерба встречает меня с радостью. Я знакомлюсь с его женой. Милая и весёлая - мы полюбили друг друга.

Тем временем с пищей всё хуже, каша "плюй", горькая лапша, всё труднее проходят через горло. Голод мучит всё больше, не утоляют его также ни кипячёная пшеница ни химическое масло, которое пахнет землёй. Ребята начинают есть собак. Приготовляет их пани Зося, мать "Подростка", который, раненый в челюсть, лежит в больнице. Капитуляция чувствуется в воздухе. Время от времени советский "кукурузник" сбрасывает нам муку или мелкую кукурузную крупу. Мы кипятим из этого что-то, что называется супом (вода с мукой). Нам нужны немалые умения, чтобы у нас не получились мерзкие галушки. И вот пришла моя очередь кипячения. Перед этим однако мне необходимо всхрапнуть. Утомление меня подкашивает. Вицек одолжил мне свой тулуп. Я спускаюсь в подвал. Я аккуратно выбираю уютный, возможно чистый уголок и я перестаю существовать. Снилось мне, трудно поверить, что я ем ножку цыплёнка. Как же она пахла, вот-вот хотела съесть с хрустом. Я поднимаю её ко рту, а вот сверху доносится голос Вицка:

- Баська, вставай!

- Погоди, подожди, пока я не укушу. - я сжимаю глаза изо всей силы. Я ещё чувствую запах подрумяненной ножки. Всё ни на что. Сон не вернулся, я иду варить кукурузную похлебку. И все же до сегодняшнего дня - прошли 3 недели - я не могу переболеть, что мне не удалось укусить. Так что ж, что во сне, хотя бы во сне. Перемирие. Успокоились выстрелы. Там наверху, наверно советуются. Мы прогуливаемся по улицам вблизи наших постов. Немцы также близко своих позиций – без оружия. Хотят убедить нас в своих честных и благих намерениях. Уговаривают нас сдаться. Все разговоры похожи друг на друга. Видно, что они тоже измучены нашим восстанием. На Площади Наполеона, вблизи «небоскрёба», парень с повязкой поцеловался с немцем. (Нельзя с такого расстояния увидеть их лица). Как он мог, как мог – столько убийств, столько крови между нами. Этому просто трудно поверить. А может тот другой был восстанцем в немецком мундире, может потерял повязку?... Может, однако это не был немец ... Капитуляция. И ещё это надо пережить. И вот здесь надо справиться с чувствами, с рассудком, сопливыми аргументами, с нашими отчаянными знаниями, гордостью, бессилием. И вот это самое трудное.

Скелет «небоскрёба» - здания Прудентяля (фото Сыльвестер Браун)

Я первый раз посмотрела на разваленные стены, которые до сих пор были для меня баррикадой, за которой всегда скрывалась надежда, а в одну минуту стала руиной моего города. Что мы сделали, что мы сделали ! Развалины, а под развалинами. Нельзя от этого освободиться, даже в мысленно.

Здания Средиместья - горят в результате осбтрела (фото Сыльвестер Браун)

Свадьба «Гиги» и «Вицка». Мы все с ними. Противоречивые чувства. Поэтому, что и эта обстановка и минувшие дни, как бы что-то отняли их мальчишеским глазам... Они красивые – оба такие красивые. Вдруг потрясение «Господи Боже, который Польшу» - да нет, этого нельзя выдержать. Значит это уже не только жалоба, только... моление ? А ведь это были дела, о которых я не хотела думать. Кругом отчаявшиеся глаза, слёзы – где же пределы поражения?

Перед нами дни решений. Что нам делать ? Всем страшно, ведь мы не доверяли немцам. Я до конца считала, что мне надо отвечать за последствия того, что я сделала во время войны – я иду в лагерь – повязку я добровольно не сниму. По крайней мере я избавила себя от колебаний. Я вижу и слышу, как другие страдают, советуются друг с другом, отговаривают, пугают. Ждут найхудшего, ничего другого им не ждать. Кому доверить, никто ничего не знает ...

Я писала уже о том, что ребята ели собак. Приготовляла их пани Зося, мать «Подростка», который в это время был в больнце (раненный в челюсть). Уговаривали, рассказывая, какое это вкусное. Нет, это невозможно. Правда, мой отец в Легионах ел аиста, мамочка в двадцатом году ворону, но это всё-таки не собака. (Значительно позже я узнала, что моего будущего мужа немцы в лагере кормили лисицами).

Некоторые товарищи увидев меня начинали лаять и говорили, что у них собачьи души. Я сдалась, решила доказать им и себе, что я в состоянии съесть какую-то неизвестную дворняжку. Это было совсем неплохое. Жирный кусок с макаронами и соусом, старательно приготовленное паней «Подростковой» (это прозвище примкнуло к ней). Несмотря на голод что-то сдавливало горло. А ночь оказалась настоящим кошмаром. Все симптомы объедения, отравления постигли меня в темноте. Описать это. Да нет, не хватает таланта и твёрдости духа. Спустя две недели после этого обеда я увидела за лагерной проволокой собаку и мне стало дурно, у меня начались рвоты.

Утром я поднялась еле живая, а тут поход в лагерь. Рюкзак очень тяжёлый, он полон книг, толстых и прекрасно переплетеных.

Мы направляемся к Площади Нарутовича. Отдельно мужчины, отдельно женщины. Разные группы встают вместе. Майор «Рог», командир нашего сбора, встаёт лицом перед нашим сбором. Отдаёт честь.

- Здравствуйте, героини польки – это к нам.

- Здравствуйте, пан комендант – отвечаем во весь дух радостно, последний раз в Варшаве. Куда-то исчезло плохое настроение. Как бы маленькое счастье повисло над нами и заполнило шеренги. Как ни говори, он завоевал наши сердца. Столько говорилось о нашей храбрости, но никакие слова не были словами нашего командира.

Даже немцы говорили о нас с восторгом. Им не верились такие женщины. Один из них, во время перемирия, рассказывал, что не мог стрелить в связницу, несущую какие-то сводки. Просто не мог.

Ещё несколько знакомых лиц, ещё призывы, улыбки, пожелания. Хорошо, что идём вместе.

- До скорой встречи, держитесь –льются слёзы. Задержать их нельзя.

На четвёртом этаже какого-то уцелевшего здания старая женщина прощается с нами крестным знаменем. На краях улиц окаменевшие от боли лица, истощенные лица. Всё меньше слов, как будто боль, которую не высказать, росла между нами. Наш доктор «Роля» (Юзеф Клосовски), который всегда появлялся в самых трудных ситуациях, как бы побуждаемый какой-то тайной силой. Как же я его благодарю, малограмотная санитарка, случайная патрульная. В последние дни восстания ему убили жену и ребёнка на улице Чацкого, во время бомбардировки. Он тоже стоит на улице в толпе провожающих. Молчит, только незаметное движение рукой, только слёзы на глазах. До свидания, хотелось бы крикнуть, но всё в горле вязнет.

Немцы также на углах и краях улиц, глазеют. Хотят фотографировать. Все мы, как по команде, отворачиваем головы. Мы приближаемся к Площади Нарутовича. Там во дворе студенческого общежития мы должны отдать оружие. Ребята идут впереди. Мы ждём. Доносится голос бросаемого железа. Это наши висы, винтовки, автоматы громоздятся всё выше. Какие-то беззащитные, серые, изношенные - молчат. С каким трудом приходилось завоёвывать такое количество оружия, сколько жертв, сколько радости чувства силы, безопасности оно давало нашим ребятам. Я не могу этого слушать. Каждый стук железа отражается в моём сердце. А груда растёт, беззащитная, серая, немая. Наконец и мы входим во двор. Немецкие солдаты отдают нам честь, напрягиваются перед майором "Рогом". Один из наших ротмистров выходит к нашим шеренгам и говорит:

- Командир полка полковник Вахновский дал честное слово, что мы не вынесем оружия ни оптики.

- До свидания Варшава. Еще последняя прогулка на Груецку за помидорами. Идём в Ожарув пешком. Мука, труд выше сил. Истощение двухмесячной борьбой, голодом, переживаниями, мы идем всё медленне. Впереди шоссе, без конца - в неизвестное. При дороге стоят жители подваршавских местностей. Как они смотрят - этого нельзя забыть. Подавали нам морковь, лук, горячий картофельный суп. Мы не можем съесть, слишком горячий.

Ох, отчаяние! Были и такие, которые продавали, тем, что кое-что вынесли из Варшавы. Они занимались хорошими делами. А нам всё труднее было идти. Приближались сумерки. Приближалась ночь. Рано, это ведь октябрь. Я выходя из Варшавы, взяла какой-то найденный рюкзак и я упаковала в него, тоже найденные, замечательные книги. Сколько же в них неповторимый мыслей, сколько знания - я не буду скучать в длинные лагерные дни. Но вес за спиной как будто рос, по мере того, как я уставала. Я по одному тому вынимала из рюкзака и я клала на край шоссе. Оставались как-то странно затерянные в посерелой траве. Наконец Ожарув. Фабричный двор. Все кружится в бедной голове. Уже ни одного шагу. Мы садимся. Только одно желание: не подниматься. Швабы ведут нас дальше. Мы входим в фабричный зал. Здесь лежат вповалку и спят наши предшественницы. Негде стопу поставить. Мы будим их. Не хотят передвинуться. Они взбешенные. "Нет места. Уже ни один человек не поместится ". Ещё только что казалось, что мы не в силах сделать меньшее усилие. О нет! Я борюсь за место на бетонном полу. Я наконец сижу. Я не дам себя уже тронуть. Я равнодушно слушаю бешеные голоса ссоры, ругательств. Меня это уже не касается. Я я пробралась вопреки очевидности в какую-то щель и я лежу. Наутро наши предшественницы уехали. Мы наконец разместились. Правда, все мы одновременно вынужденные переворачиваться на второй бок, но по крайней мере можно ноги выпрямить.

Вечером набежала новая волна девушек. Я ни за какую цену не хотела услышать их голоса. Ничего не помогло. Где-то там внутри притаился клок человека. Я подвинулась. Мы даже не посмотрели друг на друга. Сон, сон, это чудо природы. И ничего уже больше не надо. Новый день, новая неуверенность. Опять те же вопросы без ответа, опять всевозможные вести. Мы утешались и огорчались вперемежку.

Я узнала, что мы едем зарешеченными вагонами. Снова этот страх перед закрытием, более сильный чем я. Я замирала с испуга.

По мегафону помещенному посередине фабричного двора мы услышали дружественный голос. Из громкоговорителя мы слышали слова признания. Изумление. Хвалят и хвалят. Чего хотят от нас? В заключение слова их надежды, что мы теперь только отправимся вместе против Советского Союза. Я ушам не верю.

И мы уехали. Пятьдесять два человека в одном вагоне. Негде поставить вещи, или хотя бы сесть. Одна спрессованная куча. Мы ищем малейшую щель, чтобы всунуть кусок себя. А уже спустя минуту мы чувствуем, что именно эта часть тела цепенеет, но уже нельзя её вывести, нельзя менять позу, нельзя выдержать. А всё-таки мы доехали к нашему первому лагерю - Фальлинг Бостэль.

Барбара Бобровницка-Фриче

обработал: Войчех Влодарчик

перевод: Mapuя Meльник

Copyright © 2011 SPPW1944. Все права защищены.