Марек Тадеуш Новаковски,

род. 01.04.1926 г. в Варшаве

подпоручик военного времени Армии Крайовой

псевдоним "Абба"

Отряд Прикрытия Главного Командования Авиации АК – рота "Лaвы"

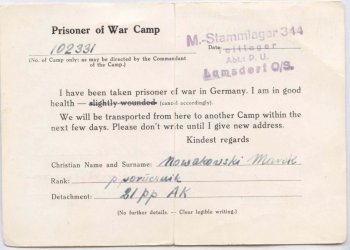

№ военнопленного 102331

Свидетельства очевидцев Восстания

Военные воспоминания Марека Тадеуша Новаковского - солдата из "Лaвы"

Плен

ВЫХОД ИЗ ВАРШАВЫ

Мы выходили сомкнутым строем, с оружием и личным багажом в виде рюкзаков, ранцев, разных сумок или вещмешков, ну и, у некоторых, чемоданов. Не скажу, что настроение было приподнятым, скорее наоборот, очень минорным. Мы понимали, что отдаем себя в руки немцев, которые не всегда были склонны придерживаться международных норм. Еще накануне выступления мы размышляли, не попробовать ли как-то прорваться к Висле, а потом к Советам, или искать дорогу в Кампинос, где были наши товарищи и "Лава". Но в конце концов мы решили идти в плен, а по дороге попробовать как-то "смыться". С этой мыслью и не только, я взял с собой слесарные инструменты, такие для мелких работ, рассчитывая, что они могут пригодиться если не для побега, то для какой-нибудь работы в плену. Вообще мой багаж был не слишком велик: две смены теплого белья, две рубашки, теплые носки и портянки, теплый свитер, зимняя куртка и одеяло. Все это я запихнул в два больших вещмешка, куда еще поместилась пачка сахара-рафинада и пачка изюма, чтобы был какой-то сухой провиант на дорогу. Одеяло и куртку я свернул и повесил через плечо, чтобы обе руки были свободны.

Мы покидали Варшаву, ту, которая до конца была в наших руках, улицей Снядецких и выходили на площадь Политехники. Перед выходом на площадь я увидел родителей, стоявших в толпе, но они смотрели куда-то вглубь улицы, когда я проходил мимо. Я хотел их позвать, но почему-то не смог, а может, не хотел, потому что боялся сцены прощания, слез и всего того, от чего человек расклеивается.

Возле баррикады на Львовской, той, которую мы так замечательно укрепили в первые дни восстания, стояли немецкие солдаты и корреспонденты, смотерли на нас и фотографировали.

Мы шли по улице 6-го Августа без немецкого конвоя, только немногосчисленные немецкие офицеры, стоявшие на тротуаре и фотографировавшие, а также отдельные посты напоминали нам, что это поход в плен. Поход в неизвестность.

За памятником Сапера мы свернули вправо в аллею Независимости и вошли через боковые ворота на территорию довоенных казарм, которые немцы превратили в Hereskraftfahepark. Я знал это место, потому что в 1940-41 годах мы привозили сюда ремонтируемые в Авто-сервисе автомобили.

На площади было полно немецких солдат, офицеров и военных корреспондентов. Мы подходили к местам, где надо было сдавать оружие. Пистолет, который я забрал у немца в начале августа, я бросил в большую бочку, где уже было много пистолетов. Другие бросали винтовки и автоматы в груды, которые быстро убирали немецкие солдаты.

Мы снова построились в колонну, которая двинулась в направлении ворот, выходящих на улицу 6-го Августа. Теперь нас окружил многочисленный конвой, идущий рядом с нашей колонной, с оружием наготове. Это был тот момент, когда я почувствовал, что я действительно пленный и иду в плен. Мне вспомнились многочисленные фотографии, которые я видел в "Die Wehrmacht" и другой немецкой прессе, представляющие колонны людей, идущих в плен на скитания, нужду и часто смерть. И тогда я почувствовал страх перед тем, что может произойти.

Мы шли сожженной улицей Фильтровой, а позже через такие же сожженные Охоту и Волю. Город, через который мы шли, город, который я помнил полным людей и жизни, был вымершим, если не считать изредка попадающихся немецких солдат или проходящих вдали "Arbeitskomando", штатских под охраной немцев.

Колонна вышла на познаньское шоссе и двигалась медленно, потому что некоторые из нас, старшие и сильно нагруженные, не выдерживали темпа. Я начал благословлять то, что взял с собой сахар и изюм, потому что нам начинал докучать голод. Поэтому я хрустел сахаром и закусывал изюмом, что прекрасно поддерживало мою форму. Я поделился с Юреком Ренцким и Антеком Радваном, которые шли возле меня, но выделял порции осторожно, потому что не знал, на сколько нам должно хватить этих запасов.

Вымерший город закончился, и на обочинах дороги появились жители придорожных домов. Они смотрели на нас издалека и несмело нам махали, не зная, какова может быть реакция идущей рядом стражи. Однако по мере того, как мы отдалялись от города, людей прибывало, и они начали нас звать и даже бросать нам яблоки и другие фрукты, а также подавать в кружках молоко и воду. Немецкие охранники отгоняли их, но нам всегда как-то удавалось взять подаваемые дары.

Один из ребят от "Александра" заметил знакомого, стоявшего возле дороги. Он использовал момент, когда охранник отвернулся, и одним прыжком оказался на обочине дороги и смешался с толпой людей. Немцы этого не заметили, а он еще помахал нам на прощание. Не знаю, решился ли кто-нибудь еще из нашей колонны на такой шаг.

Более слабые, главным образом старшие офицеры, начали просить младших возрастом и званием помочь им нести чемоданы и узлы. Как правило, мы брали их багаж, несли какое-то время, а затем передавали следующему товарищу. Существовавшая среди нас солидарность не позволяла отказать в услуге, хотя неоднократно владелец багажа слышал несколько едких слов, если это не был непосредственный начальник или близкий товарищ.

В одном месте колонну остановили. На обочине стояли полевые кухни и выдавали суп из котла, не помню уже, было ли это перед Ожаровом или после прибытия на фабрику кабелей, в которой был устроен временный лагерь. Я пишу об этом немецком супе из котла, потому что до сих пор помню его замечательный вкус. Он должен был быть замечательным, потому что это была первая еда за полтора месяца, приготовленная из свежих овощей и хороших солдатских мясных консервов. Это было просто удивительно, как наша братия его уплетала, и как он повлиял на улучшение нашего самочувствия.

ОЖАРУВ

Машины из фабрики кабелей были вывезены, и в пустых цехах для нас устроили временный лагерь. Здесь, когда мы переступили порог, распались все организационные формы, бывшие результатом принадлежности к тому или иному формированию. Люди группировались не отрядами, а в соответствии с тем, кто с кем дружил и где, как он считал, ему будет лучше. Искали родных, друзей, знакомых и создавали общие кочевья.

Наша группка распалась. Антек пошел к своему отцу, который тоже оказался в Ожарове. Толек пошел своей дорогой, Янек Здзенецки тоже, а я остался с Юреком Ренцким. Мы нашли себе место возле какой-то опоры, немного сбоку, так, чтобы на нас не наступали и чтобы мы видели, что происходит в цеху. Устроившись, мы по очереди ходили искать знакомых, которые могли тут оказаться. По очереди, потому что один должен был охранять место и наше скромное имущество.

Во время этих поисков я столкнулся с каким-то типом с повстанческой повязкой, который расспрашивал о разных делах. Он довольно хорошо ориентировался в разных отрядах и заговаривал с людьми, расспрашивая не только о том, где они были во время восстания, но и что делали во время оккупации. Он производил впечателение одного из тех, которые ищут своих родных, товарищей по подполью, свой повстанческий отряд. Он также много говорил о большевитской угрозе и о том, что следовало бы пойти с немцами против красных. Люди быстро сориентировались, что это агент гестапо, который собирает информацию и может быть опасен. Поэтому вокруг него стало пусто, и тип пропал.

К счастью, в лагере появилось не только гестапо. Появились также представители Красного Креста, люди, связанные с АК, которые выводили некоторых из лагеря, принимали письма для родных и помогали тем, кто испытывал какие-то недомогания, не позволяющие, однако, забрать их в госпиталь.

Ночь в Ожарове была очень неприятной. Мы спали на холодном бетоне, в зловонии и тесноте, с усиливающейся тревогой, что с нами будет дальше. Кажется где-то около полудня наш цех отправили на железнодорожную ветку и начали грузить в стоящий там фабричный состав.

ТРАНСПОРТ В ЛАГЕРЬ

Вместе с Юреком Ренцким и Антеком Радваном, а также его отцом мы оказались в одном вагоне, где находились главным образом офицеры и подхорунжие. Нас было наверно человек пятьдесят, из-за чего было ужасно тесно, так что трудно было найти место, чтобы все могли лечь. Мы с Юреком устроились возле окна, чтобы был свежий воздух и контакт с внешним миром. Кроме того, мы думали о возможном побеге.

Окошко было небольшое, как в обычном товарном вагоне, и закрыто сеткой из колючей проволоки, устранение которой, как я быстро установил, не будет большой проблемой, учитывая наличие моих инструментов. Но это были планы на ночь, когда мы уже будем в пути. Пока что я внимательно наблюдал, что происходит снаружи.

Мы стояли на довольно высоком железнодорожном полотне, рядом с которым проходила тропинка, по которой часто проезжали велосипедисты или проходили прохожие. Вдоль вагонов прохаживался молодой немецкий солдат. Он был немногим старше меня, лет девятнадцать-двадцать. Я осторожно начал обращаться к нему и, наконец, он вступил со мной в беседу, в результате которой согласился, чтобы я остановил кого-то из проходящих или проезжающих по дорожке.

После пары попыток я остановил какого-то велосипедиста и бросил ему записку, адресованную друзьям родителей в Кельцах, которые должны были быть, как мы договорились еще перед восстанием, нашим семейным контактным пунктом на случай, если нас разделят. Но записка не долетела до дорожки и упала недалеко от вагона. Велосипедист, видя охранника, боялся подойти к вагону, чтобы ее поднять, и тогда немец дал ему знак, чтобы он это сделал. Таким образом, первое письмо из нашего вагона пошло в свет.

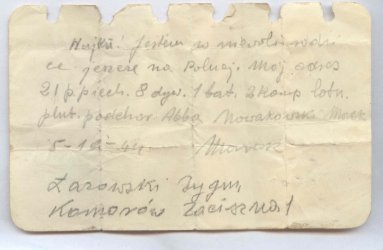

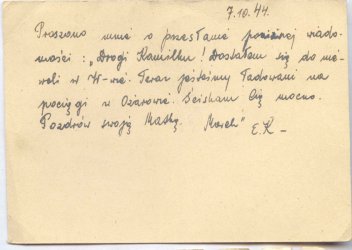

Записка с информацией для дяди в Коморове

Еще пару записок, написанных как мной, так и другими попало в руки проходящих или проезжающих мимо поляков благодаря дружескому расположению охранника. Однако в определенный момент немец сказал, что "Genug" (довольно), потому что у него могут быть проблемы. Но благодаря доброжелательности охранника одна из моих записок добралась до Кельц, и родители сохранили ее, так что теперь она находится среди моих памятных вещей.

Первая информация для друзей родителей в Кельцах, переданная доброжелательным человеком

В вагонах не было никакого ведра или другого сосуда, чтобы облегчиться, так что пока мы стояли, надо было сдерживаться. К счастью, вечером поезд тронулся. Проблема мочи была легко решена благодаря большой консервной банке, которая у кого-то была с собой или нашлась в вагоне. Но как быть с более серьезными делами? И тогда в первый раз пригодились мои инструменты. Когда поезд тронулся, пилкой для металла мы вырезали отверстие в полу, возле задней стены вагона, и так появилась наша уборная. Первые, кто вынужден был ею воспользоваться, чувствовали себя неловко, но уже третий или четвертый воспользовался ею без особого смущения.

Вечером я приступил к разрезанию сетки из колючей проволоки, закрывающей окно. Я сделал это так, чтобы можно было ее поднять, а затем опустить, чтобы замаскировать эту возможную дорогу на свободу. Теперь следовало дождаться полной темноты и соответствующего места для прыжка, что не было просто, учитывая стоящие вдоль путей столбы.

Открытие этой дороги на свободу вызвало дискуссию, кто должен прыгать первым и ... должен ли вообще прыгать. Некоторые наши спутники, особенно старшего возраста и звания, опасались, что если немцы об этом узнают, то могут подвергнуть нас репрессиям. Наконец было решено, что сперва прыгают какие-то два или три человека, которые должны были быть, как утверждал один из высших офицеров, курьерами к командованию АК, которое находилось вне Варшавы. Дальнейшая очередность была установлена жеребьевкой. Выпало, что Юрек Ренцки и я должны прыгать сразу после курьеров.

Когда стало совсем темно, и те выбранные должны были начать прыгать, поезд въехал на станцию в Жирардове и остановился. Когда он снова тронулся и отъехал далеко от Жирардова, выскочил первый из "курьеров", а через минуту второй. Третий долго стоял за окном и не мог решиться, потому что поезд все время ехал в небольшом углублении, а прыгать надо было так, чтобы скатиться с насыпи, что должно было погасить скорость. Наконец он прыгнул. Удалось ли этим троим добраться до места своего назначения, я никогда не узнал.

Наконец пришла наша очередь. Юрек уже частично выбрался за окно, когда поезд въехал на переезд. Не было шансов прыгнуть, потому что мы подъезжали к какой-то станции, поэтому его втянули назад в вагон. Оказалось, что это Скерневице. Тут мы стояли довольно долго, а когда поехали, начало светать. Шансов на прыжок не было, тем более, что за Скерневицами начиналась граница Рейха. Поэтому я натянул сетку на окно, и мы решили ждать дальнейшего развития событий.

Около полудня мы подъехали к крупной товарной станции, где наш поезд остановился между товарными составами. В какой-то момент на свободный путь между нашим поездом и другим, очень медленно и останавливаясь время от времени, въехал локомотив. От машинистов мы узнали, что находимся в Ченстохове. Но это была не самая важная новость, которую нам сообщили. Они утверждали, что партизанские отряды готовятся отбить нас, что они к этому готовы и чтобы мы не беспокоились. Это звучало так великолепно, что мы не слишком хотели в это верить. Зато перед нами встала определенная дилемма. Мы задавали себе вопрос, не везут ли нас случайно в Освенцим, поскольку рассуждали так: если бы нас должны были везти в Германию, то проще всего было направить нас на Познань, а дорога через Ченстохову ведет прямо в Освенцим.

Через пару часов поезд тронулся, и тогда возле окна занял место один из наших товарищей по заключению, который, как он утверждал, хорошо ориентировался в железнодорожных линиях и должен был нам сказать, едем ли мы в сторону Германии или Освенцима. Неуверенность длилась около получаса, после чего наблюдатель со всей определенностью заявил, что мы едем в Германию и как раз пересекли границу Рейха.

Эта новость произвела на меня сильное впечатление, которого я никак не ожидал. Что-то перехватило горло, и я почувствовал огромную грусть и какой-то незнакомый мне до сих пор страх перед чем-то абсолютно неизвестным, чуждым и неотвратимым. Но это прошло довольно быстро, потому что я понял, что если нас везут не в Освенцим, то тогда возможно действительно в лагерь для военнопленнsp; Вечером мы въехали на какую-то маленькую станцию. Большая, написанная готическими буквами таблица гласила: "Ламсдорф". Вокруг поезда появились многочисленные охранники с собаками, которые начали открывать двери вагонов и кричать, чтобы мы немедленно выходили. "Alle raus!" раздавалось отовсюду. Мы быстро выскакивали из вагонов, чувствуя, что эти охранники это не то, что довольно либеральные фронтовики, а их отношение к нам явно враждебное.

ЛАМСДОРФ - ШТАЛАГ VIII- F

Мы торопливо покидали вагоны, подгоняемые криками охранников, держащих винтовки наготове, а также тех, которые держали на поводках эльзасских овчарок, которые тоже не казались дружелюбными. На здании вокзала и на концах перрона виднелись белые таблицы с черной надписью – Ламсдорф.

Нас быстро построили в колонну, и мы двинулись по дороге через поля, на которых время от времени можно было заметить растущую свеклу или брюкву. Поскольку нас мучил голод, некоторые пытались поначалу "пойти налево", чтобы вырвать из земли растущую возле дороги свеклу или брюкву. Однако каждая такая попытка встречалась с бурной реакцией охранников, которые готовы были стрелять в нас без пощады или спустить собак. Так что после одной или двух попыток желающих больше не было.

Среди криков и поторапливаний, чтобы идти быстрее, мы преодолели дорогу до лагеря, который к счастью находился недалеко от станции. Мы увидели обнесенные проволокой постройки огромного лагеря, над которым поднимались многочисленные караульные вышки.

Через открытые настежь главные ворота лагеря мы вошли на широкую дорогу, где справа и слева за колючей проволокой видны были многочисленные ряды бараков. Недалеко от ворот мы вышли на огромный, пустой, огражденный проволокой плац для поверок, который должен был быть нашим первым местом постоя. Плац был земляной, с остатками травы и какими-то странными валами, напоминающими компостные кучи, которые после исследования нашими предприимчивыми товарищами оказались землянками.

Среди нас сразу же навели порядок и велели построиться отрядами. Собственно говоря, я не помню, был ли это приказ немцев или возникшего на месте совета старших офицеров.

Погода была не самая лучшая. Было холодно и ветренно, а низкие тучи грозили скорым дождем. Нам не дали ни воды, ни пищи. Старшие офицеры начали протестовать, и были какие-то переговоры с командованием лагеря, в результате чего нам дали что-то горячее для питья, а затем приступили к обыску. У меня сразу же забрали интрументы, которые я неосмотрительно не спрятал при себе, а держал в вещмешке. У Янека Здзенецкого забрали офицерскую сумку, в которой он держал личные вещи, поскольку, ее сочли немецким снаряжением, хотя она была польской довоенной. У некоторых также забрали деньги и разные вещи, которых они уже никогда не получили назад. Юреку Ренцкому как-то удалось сохранить фотоаппарат, но я не помню, что стало со снимками, которые он делал во время Восстания.

После обыска нас оставили на ночь на плацу, объясняя, что, прежде чем мы войдем в бараки, надо провести дезинфекцию. Некоторые пошли в обнаруженные ранее на краю площади землянки, чтобы укрыться от начавшегося мелкого дождя. Однако они быстро вернулись, потому что оказалось, что там все кишит от насекомых. Наше начальство вело какие-то переговоры с комендантом лагеря, чтобы нас быстрее пустили под крышу, но они ничего не добились, и мы остались на плацу.

Ночь была очень неприятной. Мы мерзли и мокли, а, что хуже всего, были голодны и нигде не могли прилечь, потому что размокшая земля нас не привлекала.

Поэтому мы присаживались на корточки на чемоданах, рюкзаках или котелках, или ходили по кругу, чтобы согреться и не уснуть.

Утром нам кажется дали что-то горячее для питья и вроде бы немного хлеба, а затем отвели группами в баню и забрали нашу одежду и белье для дезинфекции. В бане была горячая вода, но мыло было имитацией чего-то, что должно было служить для мытья, потому что было сочетанием песка и чего-то, что размазывалось и потом с трудом смывалось. После этих мероприятий офицеров отделили от остальных.

Нас направили в бараки, стоявшие на отдельно огороженной территории. Бараки здесь были новые, а в них находились "отделения", в которых столи длинные нары в несколько ярусов, без какого-либо сенника. Двадцать пленных должны были поместиться на один ярус нар, что позволяло лежать только на боку. О том, чтобы лечь навзничь, можно было только мечтать, разве что кто-нибудь встал.

После размещения где-то около полудня нам дали первую еду. Это был суп из сущеной брюквы без всяких приправ. Вкус был отвратильный, а еда неудобоваримая. Некоторые из нас, в том числе и я, заболели после этой еды. Может, я слишком жадно ел, и мой изголодавшийся желудок не выдержал.

На нарах я лежал возле Юрека Ренцкого, у нас было два одеяла, что позволяло нам спать на одном, а вторым накрываться, чтобы было теплее. Конечно, никто не раздевался, мы только снимали обувь. Остальные товарищи из отряда "Польного" оказались в других "отделениях" или бараках. Антек Радван был вместе с отцом. Толек Бринкенхофф как обычно был сам по себе, так же, как и остальные.

Барак, в котором нас разместили, стоял возле проволоки, отделяющей нас от территории, где находились советские военнопленные. Второй прилегал к территории, где через день или два появились наши девушки, так называемые аковки. Из оставшихся бараков один соседствовал с лагерной дорогой, а второй уже не помню с чем.

К счастью, погода была не слишком дождливая, но нам докучал холод и голод. Днем еще можно было как-то выдержать, хуже всего были ночи. Мы мерзли. Однако хуже всего было, когда кто-то вынужден был встать по нужде. Поскольку было холодно, иногда приходилось вставать и дважды за ночь. В подобной ситуации возвращающийся человек уже не мог найти своего места, потому что тела спящих немедленно занимали свободное пространство. Поэтому, возвращаясь, надо было втиснуться на свое место и отобрать одеяло у товарища, который, пользуясь ситуацией, уже успел закутаться оставшейся после выходящего частью одеяла. Такие довольно многочисленные маневры будили не только ближайших соседей, но неоднократно половину спящих. Поэтому мы все время ходили невыспавшиеся.

Еда, которую нам давали, была отвратительной, и ее было мало. Это была небольшая порция хлеба на завтрак, а также какой-то брюквенный суп или что-то в этом роде, который было трудно не только съесть, но и переварить. В этой ситуации мы были сильно изголодавшимися.

Эти неприятные условия существования не лишили нас оптимизма и стремления к развлечениям. У кого-то из пленных был при себе аккордеон, на котором он играл разные "отрывки", а двое братьев Марковских обогащали репертуар, только Анджей играл серьезную музыку, а его брат развлекательную, а к тому же пел песенки – главным образом, "Санитарку Малгожатку" и "Зеленую шляпку". Анджей очень часто пел красивую партизантскую песню "Гей, гей, святой Ежи", которая после войны не исполнялась и фрагменты которой я помню до сих пор. Звучала она так:

"Гей, гей, святой Ежи,

Полк, полк, полк солдат,

Мало у нас пуль.

Ветер, ветер, ветер в долине,

Не, не, не девушке,

Но тебе, винтовка,

Сердце, губы, ладонь."

Кто был автором этих слов, я не помню, также не знаю, печатались ли они где-нибудь. А жаль, потому что это были прекрасные, трогательные слова, так же, как и музыка. Уже после войны, когда я спросил Анджея, почему он не опубликовал как текста, так и музыки песни, он ответил, что ему не разрешили. Он также не использовал позже этой мелодии в качестве музыки для фильма или театрального представления, потому что не верил, чтобы удалось получить разрешение на ее исполнение. Таким образом, одна из наиболее интересных партизантских песен пропала.

В этих концертах также принимал участие Круковски – прекрасный баритон, который пел как повстанческие и патриотические песни, так и арии из опер и оперетт, конечно при аккомпанементе универсального инструмента, каким был аккордеон.

Информационная карта из Ламсдорфа

В Ламсдорфе, в холоде и голоде мы провели около двух недель, после чего части офицеров сообщили, что мы должны готовиться к отъезду. Нас должны были перевезти в офлаг (лагерь для военнопленных из офицерского состава). Все офицеры из нашей роты были в этой группе.

На второй день построенную колонну вывели из лагеря. Под конвоем охранников с собаками мы пошли на вокзал, где наш ожидал состав из товарных вагонов.

ОФЛАГ VIIA - МУРНАУ

ИЗ ЛАМСДОРФА В МУРНАУ

На этот раз мы застали специально подготовленные для нас вагоны. В каждом была перегородка из проволоки, которая отделяла часть без двери. Это было предназначенное для нас – двадцати пяти пленных – место. Оставшаяся часть вагона, почти две трети, была предназначена для охраны, то есть для шести солдат с унтер-офицером.

Оказавшись в вагоне, мы поняли, что места так мало, что можно только сидеть на корточках, а вытянутые ноги нарушали чье-то "жизненное пространство".

Хуже было с естественными потребностями, потому что об этом раньше не подумали. Поэтому мы решили проблему при помощи старой консервной банки, которую опорожняли, выливая мочу за окно. С более серьезными вещами надо было ждать до тех пор, пока поезд не останавливался на открытом пространстве. Тогда нам позволяли облегчиться на железнодорожном полотне, под бдительным оком охранников. К сожалению, это произошло только раз за все время путешествия. На какой-то станции мы получили чай и хлеб от немецкого Красного Креста.

Ночь была холодной и очень мучительной, потому что трудно было устроиться в такой тесноте, а к тому же кто-нибудь ежеминутно вставал, чтобы возле окна помочиться в банку и вернуться на свое место, которого, конечно, уже не было, потому что его занимали спящие соседи. Расталкивая их, человек, конечно, будил не только ближайшее окружение, но и остальных спящих, что делало ночь особенно мучительной.

На следующий день около полудня, в Нюрнберге мы получили суп. Нормальный, не слишком густой суп из котла, который после того, что нам давали в Ламсдорфе очень мне понравился. Позже на товарном или сортировочном вокзале мы стояли очень долго. Среди крутящихся возле путей железнодорожников было несколько поляков. Они спрашивали, откуда мы, расспрашивали о Варшаве. Мы отвечали им по мере наших возможностей. Однако этот обмен информацией продолжался недолго, потому что охранники начали нервничать, и мы не хотели подвергать наших собеседников репрессиям.

Когда поезд тронулся, мы не отъехали слишком далеко, потому что наш вагон, а он был последним или предпоследним в составе, внезапно начал подскакивать, как повозка на булыжниках. С пола поднялась пыль, а все стоявшие упали. Эта "трясучка" продолжалась какое-то время, и мы ждали, когда наш вагон опрокинется, и мы упадем с насыпи. Но ничего подобного не произошло, потому что поезд затормозил и остановился. Оказалось, что наш вагон сошел с рельсов, и что-то в нем треснуло так, что надо исключить его из состава поезда.

Нас высаживали по одному или по двое и размещали по другим вагонам. Меня в одиночестве посадили в вагон, где было стрршее по возрасту и званию общество и – что выяснилось позднее – очень неприятная группа охранников. Охранники из нового вагона были очень враждебно настроены по отношению к конвоируемым офицерам. Когда я попросил у них чаю, котел которого у них был, они отказали мне. В этом нам никогда не отказывали в вагоне, в котором я ехал ранее. Мало того, я узнал, что в этом вагоне не получили суп, который нам дали в Нюрнберге. Суп, выделенный для пленных, охранники посчитали добавкой к их обеду, а то, что не смогли съесть, оставили себе на полдник или ужин.

Меня это разозлило, а поскольку я был очень вспыльчив, мы с фельдфебелем, командующим охраной, обменялись мнениями относительно их беззаконных действий. Старшие офицеры старались меня успокоить и прекратить мою ссору с немцем, объясняя, "что они могут начать стрелять в нас". Но когда шкоп обратился ко мне с оскорблениями, я впал в ярость и с криком потребовал от него, чтобы на первой же остановке он дал мне возможность поговорить с офицером, комендантом поезда. Я пригрозил, что пожалуюсь на него, поскольку к нам надо относиться, как к офицерам союзнических войск. Мы офицеры, война заканчивается, а они ее проигрывают, а за плохое обращение с пленными он может когда-нибудь ответить. Как ни странно, выслушав мои угрозы, господин фельдфебель сбавил тон, успокоился и велел одному из солдат подать мне – то есть Herr Leutenant (господину лейтенанту), как он теперь начал ко мне обращаться - чай. Для него я был настоящим офицером, потому что кричал на него, к тому же по-немецки, и не боялся требовать то, что мне полагалось. Этим воспользовались некоторые из моих спутников и те, кто хотел, получили положенный им суп.

Когда все успокоилось, между мной и несколькими старшими офицерами состоялась беседа, во время которой мне решительным и менторским тоном объяснили, что я слишком молод, чтобы подвергать их возможным неприятностям и опасностям. И вообще, как самый младший по званию и возрасту, я не имел права разговаривать с немцами, потому что для этого выбран старший группы.

Жаль, что они не сказали этого фельдфебелю, который счел меня тем, с кем надо разговаривать, и если что-то надо было передать, он обращался ко мне по уставу с неизменным "Herr Leutenant".

Мы вышли в Мурнау и дошли до лагеря под многочисленной охраной. Мы шли через городок, выглядевший так, словно войны не было. Такой приятный подгорный курорт с возвышающимся на небольшом расстоянии массивом Альп. Население вело себя скорее равнодушно, хотя были какие-то враждебные крики в наш адрес и даже попытки физической агрессии против идущих в колонне офицеров, предпринимаемые отдельными прохожими.

ОФИЦЕРСКИЙ ОФЛАГ VII-A

Сразу за городом мы увидели здания казарм, окруженные колючей проволокой и караульными вышками. Это был крупный современный комплекс зданий с серыми стенами и красными крышами, выглядевший опрятно и – можно сказать - симпатично.

Наша колонна прошла через ворота и вошла на огромный, пустой плац для поверок.

Плац был прямоугольный, по двум длинным сторонам стояли здания. С одной стороны три трех- и четырехэтажных жилых здания, а с другой шесть кирпичных гаражей для больших военных машин или танков. По одной из коротких сторон плаца, той, где были ворота, стояло трехэтажное здание руководства лагеря и административное здание, а по другой стороне большой гимнастический зал. Между зданиями и на плацу не видно было пленных, только свободно стоящие охранники. Нас ввели в гимнастический зал, где провели обыск, записали, у кого были деньги и велели отдать их на хранение казначею, а вещи, которые нельзя было иметь в лагере, забрали на хранение, так же, как и нашу военно-штатскую одежду. Взамен нам дали полевую форму, главным образом американскую, и тем самым превратили нашу военно-штатскую банду в чистокровных военнопленных.

Одетые подобным образом, с узелками с бельем и тем, что нам позволено было иметь при себе, мы собрались на плацу, где нас построили полукругом. Через минуту появился немецкий капитан – комендант лагеря, а затем польский генерал. Это был страший лагеря, генерал Руммель. Оба прибыли в сопровождении адъютантов и офицеров-ординанцев.

Стоя сомкнутыми рядами и ожидая того, что должно было наступить, мы внимательно рассматривали лагерь и тогда заметили, что за стеклами закрытых окон как жилых блоков, так и гаражей, видны лица обитателей лагеря, которые с любопытством смотрели на нас.

Как точно проходила "церемония" принятия нас в лагерь, известный как Офлаг VII-a, я не помню, за исключением речи генерала Руммеля. Это была странная речь, произнесенная вроде бы по-польски, но с сильным русским акцентом и множеством русицизмов. О чем говорил генерал, я сегодня уже не помню, потому что меня это мало интересовало. В памяти у меня остался один пассаж, который я могу почти дословно процитировать. Звучало это так: "Итак, я приветствую вас, панове офицеры, которые закончили то великое дело, которое я начал в тридцать девятом году. Ну теперь Варшава не существует". Было что-то комически-трагическое в этих словах генерала, который прославился в двадцатом году разгромом армии Буденного, а в тридцать девятом потерей своей армии "Лодзь" и обороной Варшавы, бессмысленной после 17-го сентября. Но сегодня можно сказать, что в одном он был прав: и он, и те, которые приняли решение о начале восстания, некоторым образом поспособствовали уничтожению Варшавы и ее достояния.

После завершения церемонии с плаца убрали немецкую стражу, а нам позволили разойтись. Одновременно позволили выйти на площадь прежним обитателям лагеря – польским офицерам 39-го года. Было также объявлено, что старшие офицеры – от капитана и выше – поселятся в зданиях, а поручики и подпоручики в гаражах. Для нас - аковцев – был предназначен блок "G". В суматохе, возникшей после команды "Разойтись!", я потерял Юрека Ренцкого, с которым мы до сих пор держались вместе. Почти все наши наших оказались в блоке "G", а меня по дороге, когда я искал "Гриба", уговорили поселиться в блоке "H", где было место в 23-м отряде. Вместе со мной там оказался поручик "Каликст" из батальона "Перун", в состав которого входила наша рота "Юра".

В лагере, кроме жилых зданий, обозначенных буквами от A до L, руководства и гимнастического зала, находились два блока, где размещалась кухня, а также баня и умывальные.

Жить в одном блоке со "стариками" было выгодно, потому что человек сразу получал информацию о жизни в лагере и о том, какие правила и обычаи царят среди его обитателей. Многие из этих обычаев были для нас странными и непонятными, как например то, что выдаваемый два раза в неделю хлеб взвешивался на специально для этой цели сконструированных весах. Буханка, предусмотренная для двоих, должна была быть справедливо разделена вплоть до грамма. Картофель, выдаваемый на обед, также взвешивался. Существующие в отрядах "территориальные границы" были обязательны для всех, а их нарушение неоднократно вызывало довольно серьезные конфликты. У каждого пленного было определенное место за столом и выделенная для него поверхность стола. Занять даже часть чужого пространства можно было только с согласия его хозяина. Это право собственности относилось также к местам в шкафчиках, разрешению положить что-либо на нары, использованию горшков, стаканов и всего остального. Известны были серьезные конфликты, возникшие в результате даже неосознанного нарушения этих прав. Якобы в одном из блоков гость положил на стол перчатки, которые одним пальцем нарушили границу зоны, принадлежащей "хозяину". В результате этой неосторожности гость лишился этого "агрессивного" пальца перчатки, который был отрезан хозяином нарушенной территории. Это болезненное раздражение и безоговорочная защита своего "Lebensraum" (жизненное пространство) была результатом сильной перенаселенности, царящей в лагере. В нашем отряде на 18 пленных было 16 м2 свободного пространства. Когда все садились за столы, становилось так тесно, что трудно было пошевелиться. В этой ситуации многие целый день проводили на своих нарах. Лучше всего было тем, кто жил на третьем ярусе, потому что они могли устроить себе там столик и полки и даже принимать гостей, если не возражали обитатели нижних ярусов. Мне сначала достался средний ярус, но через какое-то время я поменялся с "Каликстом", живущим надо мной.

Сразу же после размещения я, так же, как и остальные новоприбывшие, получил бланк, чтобы можно было отправить письмо родным. Я немедленно написал родителям на келецкий адрес семьи Гералтовских, сообщая, что все не так уж плохо и прося прислать мне вещи, которые мне посоветовали попросить обладающие длительным лагерным стажем товарищи.

Лагерная жизнь была разделена поверками и приемами пищи. Поверка начинала и завершала период свободного передвижения по территории лагеря. За пребывание вне барака или блока между вечерней и утренней поверкой охранники, стояшие на вышках, расположенных вокруг лагеря, могли застрелить пленного. Во время каждой поверки все пленные покидали жилые помещения и строились пятью рядами перед своим зданием. Тяжелобольные, перечень которых предъявлял в письменном виде старший офицер барака, могли остаться в постели, чтобы после поверки отправиться в лазарет. Затем немецкий унтер-офицер велел пересчитать пленных. Два охранника шли, один перед стоящей колонной, а второй за ней, и считали пятерки, а затем докладывали унтер-офицеру, который в свою очередь рапортовал дежурному офицеру лагеря.

Во время подсчета группа немецких солдат прочесывала наши помещения и проверяла, лежат ли больные в постелях и не происходит ли внутри ничего подозрительного. После подсчета и проверки внутренности барака все пленные оставались на местах так долго, пока не было проверено, что количество пленных во всем лагере совпадает, и только тогда объявляли конец поверки. С этого момента можно было свободно передвигаться по территории, а после вечерней поверки надо было немедленно войти в барак и закрыть входную дверь.

Питание было не слишком разнообразным. Завтрак давали в восемь. Это был "чай", то есть какие-то "помои" и порция чего-то на хлеб. Хлеб выдавали дважды в неделю по полбуханки на человека, то есть семьсот пятьдесят граммов на три с половиной дня. К нему иногда добавляли какое-то остаточное количество сыра, а иногда что-то, что должно было быть копченостью. Однако в основном это был свекольный мармелад. Обед состоял из супа со следами жиров, неочищенного картофеля и иногда крупы. Ужин был таким же скудным, как завтрак. Если бы человек жил только тем, что давали немцы, то, несомненно, не протянул бы долго. К счастью, нас спасали посылки, которые мы получали от Международного Красного Креста, или те, которые присылали из страны. В посылках из Красного Креста были разные деликатесы, вроде изюма, шоколада, порошкового молока, кофе, чая, лосося и мяса. Такую пятикилограммовую посылку мы получали на двоих раз в две недели, то есть одну в месяц. Американцы и англичане получали одну в неделю. Посылки из страны, которые начали приходить через месяц или полтора после того, как мы отправили письма родным или друзьям, содержали главным образом лук, крупу, горох или фасоль и топленый жир, который мы просили в письмах, потому что так нам советовали старожилы. Однако прежде чем посылки пришли, а это заняло пару недель, я ходил голодный. За сигареты, которые были ходовой валютой на лагерном рынке, я покупал немного продуктов, но мне этого не хватало, поэтому я продал хорошее вечное перо, которое было у меня с собой, и таким образом как-то дотянул до дополнительного пайка сигарет, которые полагались мне за принадлежность к авиации, ну и первой посылки, которая пришла в начале декабря.

Благодаря посылкам мы могли кое-как существовать. Но это существование требовало определенной организационной смекалки и усилий. Присланные из страны продукты надо было в чем-то и на чем-то приготовить. Впрочем, не только их, потому что бывал также не съеденный в обед картофель, который мы подогревали и чем-нибудь приправляли. Однако прежде чем человек научился распоряжаться продуктами и готовить их так, чтобы было вкусно и чтобы не съедать сразу все, что дали, а особенно не съедать сразу хлеб, прошло много времени. К счастью, живя с опытными старожилами, я получил в их лице инструкторов и советчиков, которые помогли мне научиться всему необходимому.

Приготовить какую-то еду! Ба! Может показаться, что это простое задание. Была только проблема: в чем, на какой плите и чем ее топить. В лагере торговали топливом, так же, как и всем остальным. В каждом блоке также были кухни. Не знаю, как их владельцы доставали для них топливо. Следовало предположить, что они покупали уголь и дрова от немцев за сигареты, которые получали за кухонные услуги. Но можно было также готовить на "спитфайре", то есть специальной плитке собственного производства. Топливо для нее добывали, состругивая тонкие опилки с досок, поддерживающих сенники на нарах, или с обшивки уборных, находящихся за гаражами. Упаковки от американских посылок и вообще любая бумага были топливом на вес золота, то есть цены сигарет.

В целях экономичности "Спитфайр" был мини-генератором газа, возникающего в результате сухой перегонки из древесины или бумаги. Это устройство делали из консервных банок. Оно было небольшим, но при этом обладало высокой производительностью. Хорошо сконструированный "спитфайр" не коптил, и его можно было использовать внутри здания при условии умелого дозирования топлива. Конструкция этого устройства состояла из банки, на дне которой были сделаны насечки, напоминающие по форме решетки. Верхняя крышка удалялась, а в верхней части оболочки полученного цилиндра деладись небольшие отверстия. Препарированную таким образом узкую банку укрепляли открытой частью в более широкой банке, в донышке которой вырезали отверстие диаметра маленькой банки, и там ее прикрепляли. Теперь к широкой банке, там, где не было донышка, приделывали ножки, а с противоположной стороны конструкцию, на которую можно было поставить посуду. В готовое, установленное на ножках устройство через верхнее отверстие в маленькую банку бросали обрывки бумаги или опилки и поджигали снизу. Нагревающаяся внутренняя банка согревала воздух в пространстве между внутренней и внешней банками, а он через отверстия в верхней части маленькой банки попадал в "камеру сгорания", приводя к полному сгоранию газа. Пламя в таком устройстве было, как правило, светло-голубого цвета и оставляло минимальную копоть на посуде. "Спитфайр" можно было купить "на рынке", и это была недешевая покупка, но она окупалась при организации коллектива пользователей.

Хороший "спитфайр" мог спокойно работать в жилом помещении, не дымя и не коптя. Но таких было немного, поэтому готовили в умывальнях. Чаще всего, чтобы приготовить что-нибудь, создавались общества из двух или трех человек, каждый из которых вносил свой материальный вклад в виде топлива, продуктов или одного и другого. Это позволяло экономно расходовать топливо и разнообразить питание. Однако это требовало большого взаимного доверия и неконфликтного характера. В период, когда мы появились в лагере, готовка была очень распространена. Позже, когда посылки из страны, после января, почти перестали приходить, количество готовящих резко уменьшилось, потому что не хватало продуктов.

Довольно скоро после нашего прибытия заявила о себе лагерная верхушка, организуя проверку подлинности званий. Видимо, их нервировало, что появилось такое количество молодых офицеров после каких-то странных училищ. На этом фоне дошло до sстычек, потому что "павианов", как называли старших пленных с 1939 года, обвинили в том, что они сами не проверены и неизвестно, как попали в плен, поэтому нас оставили в покое. Единственная польза, которую мы, из роты "Юра", извлекли из проверки, это то, о чем я уже упоминал, что нас квалифицировали как относящихся к авиации и таким образом мы попали в список RAF-овских пайков сигарет. Это были сигареты, покупаемые летчиками созных войск для товарищей, которые оказались в плену. Ценность этого дополнительного пайка была совсем не пустячная, сто штук ежемесячно, а в лагере за сигареты можно было купить почти все.

Будучи офицерами, мы получали выплачиваемое немцами жалование и могли его получать в так называемых Lager-markach, за которые в лагерном буфете покупали карандаши, тетради и прочие мелочи, а также геббельсовскую газету "Volkische Beobachter".

Возвращаясь к нашему официальному назначению в авиацию, мы устроили себе английские знаки различия пилотов, которые нашили на рукава и с тех пор гордо разгуливали с ними по лагерю. Поскольку у меня в бараке было несколько летчиков, они пригласили меня в свою компанию, и благодаря этому моя лагерная жизнь стала легче, а светская жизнь разнообразнее. В лагере создавались определенные кружки, состоящие из офицеров разных родов войск, у которых были свои подходы к лагерным властям, а их члены поддерживали друг друга.

Группка, которая меня приютила, состояла из подпоручика Юзека Рыньского – пилота "Карася" (легкий польский бомбардировщик), сбитого над Восточной Пруссией, подпоручика Влодека Окулича - из отряда обслуги аэростатов заграждения, подпоручика Янека Новаковского – пилота "Лося" (двухмоторный польский бомбардировщик), сбитого во время воздушного боя, с лицом, обезображенным ожогами, которые он получил перед прыжком с парашютом, а также поручика Мартина. Рыньски и Окулич жили в том же блоке, что и я, только в первом отряде, так что мы могли встречаться после вечерней поверки.

В принципе, жизнь военнопленного была весьма монотонной. Взаимные рассказы о военных испытаниях перестали быть занимательной темой, а жизнь "скопом" довольно быстро начала нервировать. Единственным выходом было найти себе какое-нибудь занятие. Я решил учить английский, поэтому купил у кого-то самоучитель английского Мак-Каллума и с помощью соседа по нарам, поручика Следзя, который на гражданке был офицером торгового флота, начал изучать основы этого языка. Другим моим занятием была игра в кольца в гимнастическом зале, где мы играли с Янеком Новаковским и Юзеком Рыньским. После войны, где-то в семидесятые годы, кто-то в Польше кодифицировал эту игру и назвал "Ринго". Мы также играли в шахматы и организовывали совместные чаепития, к которым иногда присоединялся поручик Окулич.

Из-за того, что выходить из бараков можно было только между утренней и вечерней поверкой, контакты с Юреком и Анткем стали более редкими. Мы встречались на прогулках на плацу, где можно было свободно поговорить, и это все.

Плац был в течение дня главным местом встреч, где можно было свободно поговорить, узнать что-то интересное, а прежде всего подышать свежим воздухом и улучшить свою физическую форму. На плацу все двигались в одном направлении, и человек, который шел "против течения", был чаще всего тем, кто искал с кем-то встречи или с кем-то разминулся. Здесь встречались все офицерские звания, и можно было узнать обо всем. Что интересно, глядя на гуляющих, человек видел только людскую массу, одетую в мятые мундиры хаки и двигающуюся в едином ритме по обрамляющей плац дороге. Только время от времени одна или две фигуры пересекали площадь, идя более быстрым, нежели гуляющие, шагом.

Человеком, который всегда привлекал к себе внимание – и не только мое – был адмирал Унруг. Он всегда был с адъютантом, идущим на полшага позади, обязанностью которого, в том числе, было предупреждать адмирала о приближении немцев. Тогда адмирал сворачивал, чтобы не быть вынужденным первым отдавать честь немцу, что мы обязаны были делать.

Как я понял из того, что говорили старожилы, к Унругу относились в лагере с большим уважением. Рассказывали, что, якобы, когда к нему приехал когда-то брат или близкий родственник, который был немецким генералом танковых войск, они разговаривали по-французски, потому что адмирал не хотел говорить по-немецки, хотя во время I мировой войны командовал флотилией немецких подводных лодок и получил высшую боевую награду от кайзера.

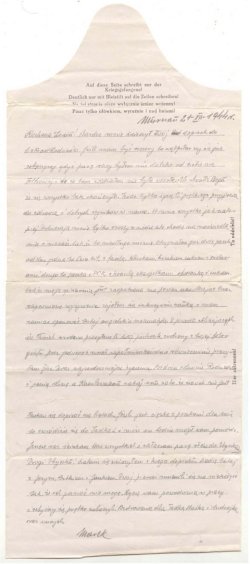

Контакт с домом я установил сразу после прибытия в Мурнау. Уже в день прибытия мы получили формуляры почтовых карточек с надписью "Krigsgeffangener Post" и могли их отправить семье. Через месяц я получил первое письмо от родителей, которые оказались, как мы и договаривались, в Кельцах, у семьи Гералтовских, родителей пани Алинки Янишевской, подруги родителей. Вслед за письмом пришла посылка с луком, чесноком и макаронами. С этого момента мы переписывались регулярно, вплоть до января 1945 года, когда Кельце оказались по другой стороне фронта.

Письмо из дома в лагерь в Мурнау

Новости из дома очень меня поддерживали, потому что после выхода из Варшавы я не знал, что происходило с родителями и с моей сестрой Зосей. Новости о ней были не самыми хорошими, но важно было то, что она жива. Позже пришли известия о Богдане Новаковском, моем двоюродном брате, которого отправили из шталага на работы в очень тяжелых условиях. Поэтому я послал ему деньги из моего "жалования", чтобы поддержать его материально.

Контакты с товарищами из отряда стали реже. Толек и Антек были сами по себе, и только с Юреком мы часто встречались на прогулках.

Снег и дождь привели к тому, что у меня появились проблемы с сапогами. Правда, у меня были новые офицерки, которые Мундек от "Александра" где-то нашел для меня, когда на развалинах сожженного дома я прожег подошвы моих ботинок, но они не слишком подходили для альпийской зимы и были немного тесными, чтобы можно было обуть их на толстые фланелевые портянки. Поэтому я обменял их с каким-то "элегантом" на охотничьи сапоги, которые не были такими шикарными, зато были очень крепкими, налезали на теплые портянки и, что самое главное, не промокали. Я ходил в них до конца плена.

Лагерная жизнь изобиловала интересными культурными событиями. Оркестр под руководством профессора Реслера давал концерты, на которых появлялись немецкие офицеры, даже не из нашего лагеря. Лагерный театр давал представления, которых не постыдились бы и варшавские театры. Во время моего пребывания в лагере я был на одном замечательном концерте, а также смотрел "Женитьбу Фигаро" w reżyserii Леона Шиллера. Это были первые такого рода культурные события, на которых я был после начала войны, и они произвели на меня большое впечатление.

В представлении роли женщин исполняли мужчины, поскольку в лагере женщин не было. Поэтому женские роли играли молодые офицеры. После появления в лагере молодых мужчин из АК начались поиски кандидатов в актеры. Даже ко мне обратились с предложением, нет ли у меня желания принять участие в очередном готовящемся представлении. Однако я отказался, потому что меня не привлекало предполагаемое воплощение женских ролей, как и вообще выступление на сцене. К тому же отпугивало то, что офицер, уговаривающий меня вступить в группу, явно обладал гомосексуальными склонностями.

Стирка очень сильно осложняла лагерную жизнь. У нас не было проточной теплой воды, а та, которая лилась из кранов в умывальных, была почти ледяной. В данной ситуации техника стирки состояла в том, чтобы после предварительной записи получить деревянную бочку, в которую с кухни надо было наносить ведрами кипяток. Кипяток с растворенным в нем мылом, налитый в бочки, представлял собой раствор, в котором замачивалась грязная одежда, после чего бочку надо было накрыть деревянной крышкой, мешая время от времени белье какой-нибудь палкой. Через час отдельные части гардероба вынимались и стирались в каменном корыте. Полоскать приходилось уже в холодной воде. Одежда сушилась на натянутых веревках, ночью, в кухне барака.

Был метод, дающий возможность ходить в чистом белье. Он состоял в том, что рубашку, которую человек носил три дня, надо было отложить и надеть свежую, которую можно было носить четыре или пять дней, тогда та, что была снята раньше, оказывалась более чистой, и можно было их поменять. Так можно было сделать несколько раз, в зависимости от возможностей хозяина белья или его сопротивляемости к грязи.

Как я уже упоминал, после января 1945 года закончились посылки из страны. Еще в начале февраля некоторые получали последние посылки. Когда они перестали приходить, очень быстро возникла нехватка таких продуктов, как лук, чеснок или сухие продукты: мука, крупа и бобовые. Мы снова недоедали. Утешением было только то, что мы видели быстро приближающийся конец войны. Над лагерем все чаще появлялись самолеты союзников. По тревоге нас загоняли в здания, и только через окна можно было видеть днем летящие высоко осединения "Летающих крепостей" и Либераторов, а ночью слышать летящие машины и наблюдать зарево над Мюнхеном.

В середине февраля в лагере появились польские военнопленные, эвакуированные из других лагерей. Это были офицеры с сентября и из АК, в том числе двое из армии Берлинга, попавшие в плен на Повислье во время Восстания. Это были майор Лотышонок и поручик Круль. Лотышонок, хотя должен был в соответствии со званием оказаться в жилых бараках для высших офицеров, был направлен в наш барак G и оказался в отряде Окулича и Рыньского.

Майор был небольшого роста, с несколько калмыцкими чертами лица и почти не говорил по-польски. Как он утверждал, его мать была полькой, поэтому его направили в польскую дивизию. Он был начальником штаба батальона, часть которого была переброшена с Праги на варшавский берег. Лотышонок быстро обосновался в нашем отряде. Он любил играть в шахматы, и Рыньски нашел в его лице всегда готового сыграть партнера. Время от времени я тоже играл с ним, и в это время мы разговаривали. Я не слишком хорошо играл, поэтому Лотышонок всегда выигрывал у меня, что ему нечасто удавалось во время игры с Юзеком. Мне время от времени удавалось выиграть, и это давало надежду, что может когда-нибудь я буду играть прилично.

Иногда, между одной и другой партией, мы разговаривали, и тогда Лотышонок рассказывал о том, что происходило в армии Берлинга и как ему жилось в Советском Союзе. Ему не мешало то, что он сидит с младшими офицерами, потому что никто оскорблял его и не выказывал неприязни, как к советскому офицеру. Он был одним из нас, военнопленных. Позже, когда в определенный период советские войска были ближе к Мурнау, чем американцы, Лотышонка перевели в блоки высших офицеров. Как-то после переселения я встретил его на прогулке на плацу. Мы поздоровались, и я спросил его, как ему живется среди высших офицеров. Он усмехнулся и сказал: "Знаете, поручик, там если Красная Армия ближе, то и Лотышонку лучше, а если американцы ближе, то Лотышонку хуже. Вот такие это люди, ваши штабс-офицеры".

Позже, после освобождения, Лотышонок покинул лагерь и возглавил советских пленных, которые находились на территории Баварии, и организовал их репатриацию, отправившись вместе с ними в Советский Союз и там, несомненно, разделил участь всех бывших военнопленных.

Через день или два после моих именин, которые я праздновал с друзьями, в том числе с Юреком Ренцким, появился транспорт англо-франко-бельгийских пленных. Это были солдаты, которые появились в сопровождении немецких охранников и под присмотром (чтобы с ними ничего не произошло) представителя Международного Красного Креста. Пленные были утомлены долгим переходом и чувствовали себя немного потерянными в этом иноязычном офицерском лагере. Я решил испытать мой английский и заговорил с одним из них – капралом-англичанином. Оказалось, что мне как-то удается. Я пригласил его на кофе и узнал, что он сидел с 1940 года. Его взяли в плен под Дюнкерком, на гражданке он был почтальоном, звали его Джеймс Кнейтт, а родом он был из Лондона. Он несколько раз приходил ко мне в барак и был принят моими соседями. Я же довольно быстро "активизировал" мой английский.

Американцы были уже совсем рядом. В лагере царило возбуждение. Мы ожидали, что завтра-послезатра нас должны освободить. Тем временем оказалось, что лагерю со стороны немцев вроде бы грозит какая-то опасность. От товарищей летчиков, которые всегда были прекрасно поинформированы, я узнал, что делегат Красного Креста собирался ехать в американский штаб, чтобы они выслали войска с целью освобождения и обеспечения безопасности лагеря.

На второй или третий день над лагерем пролетели два самолета. Это были двухкорпусные "Лайтнинги". А сразу после этого объявили тревогу и велели нам идти в бараки. В какой-то момент товарищи, наблюдающие за тем, что происходит, через окошки, выходящие на дорогу в направлении Мурнау и гор, дали сигнал, что приближается колонна немецких автомобилей. Это был отдел СС. Когда они были рядом с лагерем, так что передовой автомобиль подъезжал к воротам лагеря, мы услышали выстрелы из орудий и автоматического оружия. Колонна внезапно начала отступать. Пару минут спустя на караульной вышке я увидел стражника, который стоял с поднятыми руками, а по шоссе мчались броневики с белыми звездами на башнях и корпусах.

Люди выбежали из бараков, подбежали к ограждению и махали приближающимся машинам и выглядывающим из люков американским солдатам, которые отвечали на наши приветствия. Позже я узнал о ходе событий. Оказалось, что начальник лагеря уведомил генерала Руммеля и представителя Красного Креста о том, что в Мурнау должен появиться отряд СС с целью ликвидации пленных.

Было принято решение, что представитель поедет в штаб Паттона за помощью. Так и было сделано. Американцы появились в тот момент, когда к воротам лагеря подъезжала колонна СС с высшим офицером, как утверждали генералом, во главе. В этот момент из-за пригорка показался первый американский танк и выстрелил, попав в генеральский автомобиль. Генерал погиб, а колонна начала отступать, бросив один или два автомобиля.

Мы были свободны!

Это чувство свободы вызвало во мне потребность как можно быстрее выйти из лагеря и оказаться вне ограждения. Те же стремления были у Джеймса Кнейтта, тем болеее, что он хотел встретиться с американцами и с их помощью отправить жене письмо.

Поэтому мы вместе отправились к воротам, и здесь нас остановила вооруженная охрана. Это были бывшие пленные, офицеры, которые с винтовками сторожили, чтобы никто не покидал лагеря. Как оказалось, это был приказ генерала Руммеля. Но мой товарищ англичанин заявил, что этот приказ обязателен для поляков, а он принадлежит к английской армии и является старшим по званию англичанином в этом лагере, поэтому никто не может ему приказывать. Я в этот спор не вмешивался, и только когда оказалось, что стоящий у ворот офицер-охранник совершенно не понимает англичанина, тот попросил меня перевести его слова на польский. Начальник стражи, который в этот момент появился, пришел к выводу, что он действительно не может запретить солдату-иностранцу покинуть лагерь, и велел открыть калитку. Тогда Кнейтт показал на меня, произнес: "Dolmetscher" (Переводчик) и махнул мне, чтобы я шел за ним. Я пошел, а стража у ворот, совсем обалдев, меня пропустила. Так я в первый раз оказался на воле.

Марек Тадеуш Новаковски

oбработка: Мацей Янашек-Сейдлиц

перевод: Катерина Харитонова

Copyright © 2015 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rights reserved.