Барбара Ганцарчик-Петровска,

род. 18.03.1923 в Варшаве

санитарка АК

пс. „Паук”

второй взвод ударной компании

харцерский батальон АК „Вигры”

Свидетельства очевидцев восстания

Воспоминания санитарки харцерского батальона АК „Вигры” Барбары Ганцарчик-Петровской пс. „Паук”

|

|

После падения Старовки

2-3 IX.

Конец августа 1944 г. Варшавский Старый Город защищается еще от кольца врага, которое все уже. Немцы атакуют со всех сторон: от Жолибожа, от Вислы, от Театральной Площади, от Воли. Повстанческие отряды, потерпевшие жестокий урон, лишенные ружья и боеприпасов, еды и сна, в состоянии крайнего истощения, неспособные эффективно отражать немецкие атаки. Как противопоставиться броневому ружью, самолетам, танкам? Не удалась попытка прорвать кольца неприятеля ночью с 30 на 31 августа и перебиться „верхом”. Поэтому решено эвакуировать армию и легче раненых, могучих более или менее идти – каналами в Средместье. Штатское население, а также все тяжелее раненые останутся на Старовке. Такой приказ командования. Дорога каналами опасная и тяжелая, не может быть заблокированная лишь потому что кто-то из-за истощения потеряет сознание, умрет или не будет в состоянии идти дальше. С ранеными никто не остается. Это тоже приказ командования. Мы не можем позволить себе на очередные жертвы. Санитарки будут нужны в дальнейших боях в Средместьи. Законы войны жестокие, нечеловеческие, безжалостные. Как трудно с этим смириться. Некоторые из нас заявляют о готовности остаться с ранеными. Лейт. „Прокоп” нам отказывает. Однако, совесть и обычное чувство долга сильнее слепого повиновения.

Обе с „Янкой” покидаем группу санитарок, ожидающих перехода каналами в Средместье и возвращаемся около 2 ночи на Килинского 1, где в подвале вместе с санитаркой „Висей” остались: „Стасюк”, „Роберт”, „Клеха”, „Икар” (Ежи Шимански), а также г. Старчевска, которая дружит с Евой Фарыашевской и Казя Свидерска. Несколько других, тяжелее раненых товарищей, в том числе Анджей Олубчински „Лот”, Фалински находится в больнице на Длугой 7. Была еще больница на Подвале 19, но оттуда все отошли каналами.

Ночь с 1 на 2 сентября полна беспокойства и ожидания. Знаем, что отдельные отряды покидают представительства и сходят по очереди в каналы. Каждую минуту можно ожидать немецких солдат. Еще вчера мы старались узнать, как они ведет себя по отношению к штатскому населению и раненым. Донесения противоречивы. Тем не менее, верим, а скорее хотим верить, что раненых не убивают. Их количество здесь, на Старовке так большое, что трудно даже представить себе размеры возможной бойнии.

Наши парни стараются сохранить спокойствие, они ведут себя сдержанно. Присутствие трех санитарок их ободряет. Все одеты в штатскую одежду, снабжены соответственными документами, уложены на носилках, готовы в дорогу. Мы, женщины, тоже одеты в куртки, а штатская одежда, правду говоря, довольно случайная и несоответствующая нашему росту и весу. Янка в моей порванной юбке (благодоря тому, что порванная, она смогла в нее войти), для приличия одета в простыню, я в девичьем, шелковом платье, доходящем мне выше колена – мы выглядим смешно и немножко чудачески.

В доме на Килинского 1, подвалы которого мы занимаем, находится на втором этаже помещение нашей бывшей „вигровской” квартиры. Надо замести после нее все следы. Это квартира проф. Гемпла, теперь разрушенная, частично заполненная щебнем, с вырванными косяками дверей и окон, но чудом сохранена. Идем туда, чтобы немного переспаться, мы ужасно изнуренные, но в подвале просто нет места. В отдельных помещениях на полу валяются куртки, немецкие мундиры – „довольствие” со Ставок – и рюкзаки, оставленные парнями, которые отошли каналами. Это „трефные” вещи. Во время как „Вися” остается при раненых внизу, мы с Янкой укладываем все компрометирующие вещи в мешки, в которых мы носили разные вещи со складов на Ставках и вбрасываем их в подвалы соседнего, сгоревшего дома на Подвале. Перекрытие одного из подвалов разрушенное и в дыру в этом подвальном перекрытии мы вбрасывали мешки. Там уже никого не было.

Около 6 утра замечаем первых Немцев, идущих от Замковой Площади. Это были отдельные группы по 2, по 3, конечно с ружьем готовым к выстрелу, с пулеметами. Они расходились в ворота домов. Поворачиваем быстро к своим и после момента слышим, доходящие от двора крики:

- Раус, шнелл!

Люди второпях выходят из подвалов, послушные, испуганные, нагруженные узлами, чемоданами. Созданные из них группы направляемые к Замковой Площади. Немцы входят в наш двор. Слышны крики, люди начинают сразу выходить. К ним присоединяется „Янка”, единственная из нас более или менее говорящая по-немецки. Она спрашивает одного из немецких солдат:

- Хорошо, что нам делать с ранеными? Ведь мы не в состоянии их вынести.

Тот отвечает:

- Хорошо вам советую. Вынесите этих раненых сейчас, вместе с людьми.

"Янка" ему говорит:

- Но там 5 человек.

На это Немец разводит бессильно руками.

„Янка” разговаривала с ним еще момент и вернулась к нам:

- Велеют опустошить подвалы, раненых надо вынести. На Замковой Площади будут проверять документы. Что дальше, неизвестно. Дают 10 минут. Все оставленные в подвале будут расстреляны на месте.

Не знаем что делать. Раненых пятеро. Нас три, причем „Вися” не сможет вынести никого одна. Она слишком слаба. Не можем решиться на то, чтобы оставить кого-нибудь. Или все или никто. Короткое общее совещание с парнями. Бежим в больницу на Длугу 7. Там встречаем о. Томаша Ростворовского. Он нам помогает принять решение – единственное возможное в нашем положении. Итак, остаемся, но всех переносим в больницу на Длугу 7. В этой больнице находится несколько сот раненых. Большинство из них - штатское население, много женщин и детей. Возможно, что между ними мы сможем скрыть повстанцев.

Частично первый этаж и целый второй этаж больницы свободны, потому что вследствие постоянных налетов и пожаров всех с верху перенесли в подвалы. Помещения заполненные щебнем быстро убранные для того, чтобы найти место для раненых из окрестных домов. Один из врачей перехватывает инициативу: организует персонал из оставшихся медсестер, а также штатских женщин, желающих оказать помощь. У этих последних здесь обычно свои близкие. Они даже получают чистые, белые халаты, к которым прицепляем повязки с Красным Крестом. Навещаем мнимый „Орднунг”, который Немцы так ценят. Дело в том, чтобы вызвать впечатление, что в больнице все условия для того, чтобы выполнять свою роль, организовать персонал, соответственное количество лекарств и пищи. Существует. Действует нормально. Не может быть речи о ее ликвидации.

„Вися” с г. Иреной остаются на Килинского 1, а „Янка” и я по очереди переносим парней на носилках в больницу. Подвалы и первый этаж занимают раненые. Свободны лишь частично разрушенные залы на втором этаже. Во время восстания из-за бомбардировки, раненых из второго этажа сносили вниз.

На второй этаж входим лестничной клеткой от стороны Длугой, там входные ворота. После перехода через большой коридор, помещаем парней на втором этаже во втором зале от лестничной клетки, в самом дальнем угле от входа, чтобы не бросались в глаза. Их молодой возраст, характерные огнестрельные раны ног, могли бы вызвать у Немцев подозрения, что они повстанцы. Все лежат на носилках, близко друг друга, прикрытые одеялами. Между тем наплывают новые раненые, сношенные с окрестных домов. Зал быстро заполняется, так что для Кази Свидерской не хватило уже места рядом с нашими парнями. Ее пришлось положить немножко подальше.

|

|

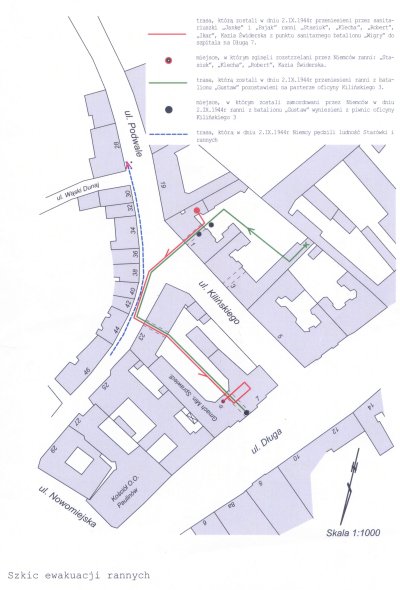

Дорога эвакуации раненых членов „Вигров” с Килинского 1; а также раненых солдат с бат. „Густав” с Килинского 3;

c прaвoй та же ситуация на аэросъемке, сделанной в январе 1945 г.

В больнице уже немного врачей, по приказу повстанческого командования его покинуло большинство медсестер. Остался Эдвард Ковалски, медик, замечательно говорящий по-немецки.

Получаем чистые, белые халаты и повязки с красным крестом. Это наши мундиры, которые должны нас защищать от вывезения Немцами вместе со штатским населением. Мы персонал больницы. Делается все, чтобы показать Немцам, что больница может существовать, что у нас лекарства, перевязочные материалы, персонал. Начали даже готовить и распределять суп, врачи или медсестры налаживают перевязки.

„Вися” остается с парнями, а мы с Янкой занимаемся собиранием пищи и перевязочных материалов. Не имеем понятия, что нас ожидает и как долго здесь останемся. Надо снабжаться самыми необходимыми вещами. Немного их осталось здесь, в квартире нашего батальона. Бывает, что какой-то Немец втыкает мне коробку сигарет, другой бутылку вина со словами: „Фур кранкен”. Несколько, отлично говорящих по-польски, как оказывается Силезцев, ведет нас в опустошенный перевязочный пункт на Килинского 5 и здесь наполняет карманы халата лекарствами, бинтами, ватой, говоря:

- Жаль, чтобы сгорело, для раненых пригодится.

Их доброжелательность нас ободряет. Спрашиваем, что они сделают с ранеными.

Бормочат что-то об эвакуации больницы или об оставлении ее на месте. Один из них говорит прямо:

- Я Силезец, тоже Поляк, не беспокойтесь, Польша и так будет.

Есть такие, есть и другие. А вообще, смесь: уголовников, эсэсовцев, Украинцев, солдат Вермахта. Бывает, что впадают в залы, подходят к молодым, срывают с них одеяла, простыни, приглядываются к лицам. Очевидно, что ищут повстанцев. Мы догадываемся, что у них приказ из убивать. Падают зловещие вопросы:

- Зинд зи бандит?

Один Украинец кажется особенно грозным. Невысокий, коренастый блондин, отлично говорящий по-польски. Наблюдаем за его исключительно жестоким поведением по отношению к раненым. У него рука очевидно чешется, он постоянно держит в руке пистолет, палец все время на спусковом крючке. Тот с удовольствием первый начал бы бойню, если бы только отдали приказ… Сердце замирает, когда приближается к нам. Стараемся заслонить собой парней от его злого взгляда, садимся на их носилках, закрываем лица одеялами. Пусть не видит, сколько им лет. Объясняем, когда подходит ближе, что они штатские. Не очень нам доверяет.

В том, что больница штатская, пытается убедить Немцев Отец Ростворовски и один из врачей, отлично говорящий по-немецки. Они видны из окна второго этажа, когда во дворе ведут переговоры с какими-то, постоянно другими высокими офицерами.

Ситуация, сначала сомнительная, потом начинается постепенно выясняться. Сердце наполняет надежда. Если прошло столько времени от того, как Немцы сюда вошли и кроме отдельных случаев застреления, не было массовых убийств, то слухи об эвакуации, пожалуй, настоящие. Может все сохранятся? Во всяком случае те, кто находится в больнице, кажутся относительно безопасными. Однако, мы слишком хорошо знаем ситуацию Старовки, чтобы не знать, что вне больницы подвалы многих домов заполненные тяжело ранеными. Легче раненые и те, кто может идти собственными силами, прошли каналами в Средместье.

Счастливы, те, у кого рядом кто-то из семьи, они уже перенесены в больницу. А другие? Оставленные без никакой опеки, сами не могут двинуться со своих берлогов. Положение отчаянное. Немцы требуют, чтобы покинуть подвалы, иначе могут расстрелять. Поджигают из огнеметов все дома, даже те, которые частично разрушенные. Раненым угрожает спаление „живьем”, в лучшем случае смерть от пули или граната.

Штатское население второпях опустошает свои убежища. На его помощь не можно рассчитывать. Узел с остатками сгоревшегося имущества важнее для них чем судьба раненых.

Санитарок на Старовке так немного! Мы считаем нашей обязанностью оказывать помощь до конца. Оставляем членов „Вигров” под опекой „Виси” и г. Фарыашевской, а самые сходим вниз. На дворе Министерства встречаем отца Томаша Ростворовского. Он тоже пытается спасать раненых, вытягивая их из окрестных домов и перенося их в больницу. Он кажется озабоченным, расстроенным. А мы всегда уважали его необычную сдержанность.

Отца Томаша я помню из первого периода восстания, когда весело пел с нами солдатские песни, помню его также, как смелого и чрезвычайно жертвенного солдата, выносящего раненых из-под обстрела, помню как ксендза, отправляющего „повстанческое” богослужение, прорыванные иногда снарядами „шкафов”, разрушающих стены временной часовни; как того, который святым крестом прощал умерших, а раненым нес теплые, сердечные слова утешения. Это отец Томаш в момент отступления со Старовки, на предложение перехода в Средместье отвечал уверенно:

- Нет!!! – не опущу раненых до конца!

Отец Томаш нас задерживает. Замечаем легкое дрожание в его голосе, когда говорит:

- Девочки, вам надо идти на Килинского 3, там во флигеле лежат парни от „Густава”, может вы чего-то добьетесь, я не в состоянии помочь.

Вытягиваем с „Янкой” носилки из-под тела полной женщины, тело падает с грохотом. Во дворе лежит несколько других трупов. Бежим с Отцом Ростворовским на Килинского 3. Выходим на Подвале. Фронт здания Килинского 3 разрушенный бомбами. Во флигель мы входим через ворота и большой двор Килинского 1.

Везде находятся Немцы, Украинцы. Здание Флигеля горит с верху. Огонь занимает третий и четвертый этаж. Отец Томаш вводит нас в помещения на первом этаже. У входа стоит двое немецких солдатов. Ксендз, отлично знающий язык, спрашивает по-немецки:

- Можно войти, забрать раненых?

Разрешают. Входим туда с Янкой. Отец Ростворовски видя, что дело улажено, идет дальше спасать раненых. Мы идем прямо длинным коридором в кухоньку, находящуюся в его конце. С левой стороны, через выбитые двери видим Немцев: выворачивают ящики, перетряхают шкафы, письменные столы в поисках ценных вещей.

В небольшой кухоньке лежат раненые. Двух на кроватях, один под стеной на матраце. Все они молодые парни в возрасте около 18-20 лет. Они не могут двигаться: тяжело раненые, главным образом в ноги, перевязаны почти до пояса. У одного из них рука в шине. Это „Фирлей” (Станислав Белански), очень смелый парень. Рядом с ними стоит несколько эсэсовцев. Раненые не реагируют на жестокие слова Немцев, которые бросаются к ним с пулеметами. При виде двух девушек в белых халатах, с носилками под мышкой, на лицах парней на момент появляется искра надежды.

Немцы, их четверо, тоже удивленные нашим неожиданным появлением. Задают глупый вопрос:

- Зачем вы сюда пришли?

"Янка" уверенно отвечает по-немецки:

- Как же зачем? Дом над ними горит, раненых надо вынести. Они должны живьем сгореть?

- Это бандиты, они и так будут расстреляны, а вы убирайтесь отсюда.

Не двигаемся с места. Янка объясняет, что это штатские, спасенные из-под щебня, бомбардированного рядом дома. Возраст парней и характерные огнестрельные раны противоречат этим словам. Немец выходит из себя:

- Да, у вас все „штатские” и все „из-под щебня”.

Бросается к одному из лежащих, подсовывая пулемет под его нос:

- О, ты хорошо умеешь обращаться с этим оружием. Неоднократно ты из него стрелял. Ну? Я знаю, это вам из самолетов сбрасывали.

Парни как будто окаменевшие. Не отвечают ни слова. Не пробуют ничего выяснять. Может, не говорят по-немецки?

Всю инициативу их обороны принимает „Янка”. Отец Томаш давно ушел, чтобы спасать раненых. В словах „Янки” нет ни просьбы, ни умоляния. Старается сломить сопротивление особенно ожесточенного младшего командира СС дельными аргументами. Немец не отступает, но видно, что эта ожесточенная ссора начинает его смешить.

„Янка” пробует подъехать с другой стороны. Силится на шельмовскую улыбку, немножко насмешливую, немножко кокетливую. На момент разгружает атмосферу, подмигивает мне. К сожалению, каждая наша проба подхода к какому-нибудь из раненых, чтобы перенести его с дивана на носилки, вызывает возражения. Бой продолжается долго. Не принимаю в нем участия. Не говорю по-немецки. Стою на стороне.

Вдруг слышу, что голос „Янки” начинает сламываться. Неужели мы проигрываем? Не могу смириться с мыслю, что те, кто передо мной, так близко, будут убиты, здесь, на своих кроватях. У меня сжимает сердце. Слезы вопреки воли наплывают в глаза, выскальзывают из-под век. Стараюсь сдержать волнение. Никто не может заметить слабости. Слышу немецкое лопотание:

- Варум вейнер зи?

Не понимаю слов, могу только догадываться их значения. Качаю головой отрицательно. „Янка” поняла мой жест. Слышу ее нормальный, сдержанный голос – слова, произнесенные по-немецки:

- Ведь она вовсе не плачет, а слезы… ах, эти слезы от дыма, которого везде полно… дым грызет в глаза… ведь халупа над нами горит...

Немец смотрит на нас странно, а потом разражается несдержанным, нервным смехом, который вдруг обрывается. Не знаем, что это значит. Проходят секунды полные напряжения. И вдруг слышим слова, как будто доказательство вернутой человечности, произнесенные эсэсовцом сламывающимся голосом:

- Ihr seid brave Mädchen... also meinetwegen nehmt die Verwundete mit.

“Янка” морганием и улыбкой заявляет мне победно:

- Ну, Баська, помоги.

Потом я просила “Янку” перевести последнее предложение. Эсэсовец сказал:

- Вы смелые девушки, можете их забрать.

Эти слова уважения, произнесенные к нам эсэсовцом, убийцей, казались чем-то непостижимым.

Приставляем носилки к кроватям. В первую очередь забираем “Фирлея”, который нам кажется более пострадавшим. Обе ноги парализованы, в бинтах – до бедер, кроме того рука в шине. Физическая боль ничто по сравнению с недавними переживаниями. Переносим его в здание Министерства и улаживаем пока на каком-то трофейном матраце в воротах, выходящих на Длугу. Перенесение на второй этаж заняло бы слишком много времени. Надо спешить за остальными, пока Немцы не изменили решения.

Остались еще двое. Никакой не хочет быть последним. Не помогают наши заверения в том, что наверно придем еще раз, что не оставим никого. Во время как одного выносим на носилках, второй, раненый в колено, срывается со своего матраца, вешается на мое плечо и так ковыляя на одной ноге, идет вместе с нами в больницу на Длугой. Их тоже оставляем в воротах, выходящих на Длугу.

Там у нас появляется огромное желание увидеться с нашими друзьями из “Вигров”. Хотя бы войти на момент, узнать, не нуждаются ли они в чем-нибудь, успокоить, что мы рядом. Лежат на втором этаже. “Вися” не отходит от них ни на момент. Оба залы заполненные ранеными. Почти нет свободного места. Надо осторожно ходить, чтобы никого не ушибить. Парни спокойные и сдержанные. Только шестнадцатилетний “Клеха” не умеет маскироваться. В бегающих глазах виден страх. Он очень хотел идти каналами в Средместье. “Стасюк”, “Роберт”, “Икар” старше, им больше 20 лет и какой-то опыт. Они закаленные. Увидев нас пробуют даже улыбаться. На момент задерживаемся у их носилок. Мы усталые, грязные от сажи. Они видят нашу усталость. Уговаривают нас отдохнуть. Выясняем, что вскоре вернемся, но пока нас ждет работа. Успокаиваем, что все в порядке. Отрицаем слухи об отдельных случаях расстреливания. Кажется, что после нашего визита они немножко ободренные. Мы тогда не знали, что видим их в последний раз.

Пробегаем двор больницы. Выходим на Подвале. Трудно протиснуться через толпу штатского населения, которая непрерывно “валит” этим путем, где-то от Рынка к Замковой Площади. Улица неровная, засыпана щебнем, при узких переходах создаются заторы.

Перед больницей, в воронке от бомбы, замечаем две старушки, сидящие рядом со своими узлами. Видимо, они туда упали и не могут выбраться. Надо им помочь. Старушки одеты в какие-то черные, бархатные платья с коронками. На их головах огромные шляпы, одна с вуалеткой, вторая с фиолетовой, бархатной ленточкой. Видимо, это их лучшие наряды, которых жаль было оставлять. Может, хорошие в театр, но здесь? Картина так удивительна в сочетании с толпой истощенных, ободранных людей, брестящих через развалины гореющих улиц, что даже вызывает веселость. Старушки перепуганные. Помогаю одной из них подняться. Еле держится на ногах. Схватывает узлы и обратно садится. Вторую поднимает Янка. Та же история. Они не в состоянии приподнять даже части своих вещей. Удивляемся, каким чудом они их сюда затащили. Несмотря на наши протесты и обяснения, они не хотят ничего оставлять. Оставляем их. У нас нет времени дольше с ними бороться.

Нас ждут раненые, которых надо спасать с горящего дома на Килинского 3. Огонь доходит туда с второго этажа. В темных подвалах находится еще более десяти харцеров от “Густава”, а в соседнем доме трех людей, между ними санитарка “Козак” (Галина Сливинска) с ампутированной ногой. Последняя в очень тяжелом состоянии вследствие заражения столбняком. Доступ к ней трудный, через извилистые коридоры, опустошенные подвалы. У нас лишь зажигалки, которые зажигаются и сразу гаснут. К счастью подвернулся какой-то младший командир Вермахта с фонарем: освещает нам на момент дорогу. В одном из подвалов, частично разрушенном, замечаем привязанную собаку. Немец освобождает ее из поводка, чмокает. Собака не трогается с места. Ничего не поделаешь, пусть остается. Первых трех людей оставляем в воротах, выходящих на Подвале.

Потом выносим парней от “Густава”. Лежат в подвалах флигеля. Навстречу нам идет их санитарка. С двора сходим вниз. Зажетая зажигалка освещает мрачный интерьер. Подвалы, один за другим, тянутся вдоль длинного коридора. По дороге падаю из-за каких-то вероломных, неожиданных лесенок. Раненые, оставленные среди глубокой темноты, сохраняют гробовое молчание. Не хотят выдать своего присутствия перед Немцами. Только после момента, слыша наши призвания, отвечают.

Появление польских санитарок в белых халатах, с повязками Красного Креста на руке, принимают как спасение. Каждый хочет как можно быстрее попасть в больницу. Обходим все подвалы, чтобы проверить, сколько их здесь. Оказывается, что более десяти. Все они тяжело раненые – прострелы живота, ног, груди. В общем, те, кто не мог быть эвакуирован в Средместье. Выносим их по очереди. Почти ощупью улаживаем их на носилках. Зажигалки зажигаются и сразу гаснут. Бывает, что схватываем за раненую конечность. Тогда слышим шип боли, а иногда ругань. Стараемся как можно меньше ушиблять, но разве в этих условиях это возможно?

К счастью, Немец с фонарем снова является недалеко и в этот раз тоже не отказывается помочь. Самое тяжелое – перейти лестницу. Во время как первая идет почти наклоненная к земле, вторая старается поднять раненого как можно выше, чтобы не сдвинулся с носилок. В какой-то раз, именно когда я в половине бега, чувствую, что что-то сковывает ноги. Последним усилием сохраняю равновесие. Янка, не зная что происходит, ругается, я тоже. Оказывается, что у меня сорвались оба плечики от рубашки и из-за того я чуть не упала с раненым.

|

|

Килинского 3, где лежали раненые с “Густава”.

На фотографии с левой вид с периода восстания, когда во дворе находилось полевое кладбище (фот. В. Хжановски);

С правой вид после эксгумации кладбища (фото Мария-Тадеуш Ганцарчик 1946).

Обозначенное окно помещения, в котором лежали раненые.

Раненых улаживаем прямо у входа в здание, на куче щебня. Нет времени, чтобы каждого переносить в больницу. Надо спешить, потому что огонь распространяется все больше. Горит уже второй этаж. Дым клубится над ранеными, искры сыплются на головы. А они, в окровавленных бинтах, в белье, некоторые до половины обнаженные, даже не просят о помощи… сами пробуют ползать, лишь бы подальше от невыносимой жары. Одни подтягиваются на локтях, другие другим образом толкают тело… как кто может. Среди них 15- и 16-летние парни, почти дети.

Сердце сжимается при их виде. Что за огромное количество человеческого несчастья. Но Немцев это не трогает. Издеваются над ними, махают пистолетами, называют бандитами. Пока не стреляют. Может, их сдерживает наше присутствие? А может, думают, что кто-то нам разрешил забрать этих раненых. По очереди, частично на одеялах, частично на носилках, переносим всех в ворота на Килинского 1. Отсюда в больницу уже недалеко. Этот последний этап кажется нам самым простым, несмотря но то, что мы нечеловечески усталые. Чувствуем дрожание всех мышцей, наши ладони вспухнуты от поднимания. Сердце валит как молотом, подходит к горлу, затыкает дох. Мне кажется, что все, что самое плохое уже позади, что нас ждет лишь транспорт в больницу.

Сейчас около 2 или 3 часа полудня. От усталости мы почти ничего не говорим друг другу. Ну что же? Через ворота, выходящие на Подвале видим идущих от стороны больницу врачей и раненых, могучих как-то идти, веденных санитарками. Мы не знаем, что происходит. Этого мы не ожидали. Никто не может ответить нам на вопрос: „куда? Почему?”

В группе идущих замечаем врача Ковалского и „Висю” с раненым „Икаром”, который одной рукой опирается на его плечо, второй на половую щетку. В последний момент свела его с второго этажа. Спрашиваем „Висю”, что происходит. Она совершенно полусознательная. Повторяет одно и то же:

- Ничего не знаю, не понимаю... бегите спасать остальных… они остались в больнице.

Слышим отдельные выстрелы, крики. Нет сомнений, что это экзекуция. С трудом нам удается прорваться во двор больницы. Здесь неописуемый хаос, шум среди оставшихся еще раненых и персонала. Еще выходят из него медсестры, ведущие раненых, еще раненые ползут сами. Добираемся до лестничной клетки, ведущей на второй этаж. У ее вылета несколько Немцев с пистолетами. Среди них женщина в белом халате, распростепенными руками и уверенным голосом защищает доступ:

- Туда входить нельзя.

Мы взбешенные. Ведь это Полька! Почему нас задерживает? Намного позже мы поймем, что она хотела нас спасти от неминуемой смерти, но тогда, овладенные отчаянием, мы в том не отдавали себе отчет.

Ах, эти невыносимые выстрелы!

Любой ценой нам надо попасть к нашим парням. Немцы даже слышать не хотят о том, чтобы пустить нас на верх. Недалеко замечаем какого-то высшего офицера, лет около сорока, в безупречном, элегантном мундире. „Янка” обращается к нему по-немецки. Объясняет, что мы хотим спасать своих близких из семьи, отца, брата и... вызывает этим приступ ярости. С вспенившегося рта офицера раздаются ругания, угрозы:

- Вы тоже будете расстреляны, у вас женщины, а даже дети приносили ружье этим бандитам… все здесь должны быть расстреляны...

Выпадаем на улицу воротами от Подвала. С больницы выходили еще и выползывали раненые. По дороге чьи-то умоляния о помощи. Еще не сейчас...

В воротах на Килинского 1 замечаем того же младшего командира Вермахта, который с фонарем проходил с нами темные подвалы в поисках раненых. Оказанная нем тогда доброжелательность придает нам мужества. Просим о помощи в спасении наших близких, оставленных в больнице. „Янка” обещает ему золотой браслет, Немец медлит с ответом, может не верит, что сможет нам помочь, а может не хочет подвергнуть себя риску? Через несколько минут будет слишком поздно. Не сдаваемся… ведем его силой… „Янка” толкает его сзади, я тяну за рукава мундира. Сначала он сопротивляется, пока наконец, уже без колебаний, идет сам.

У входа в больницу задерживающим нас Немцам объясняет, что идем вместе с ним. Пропускают. Нам надо протиснуться через толпу выходящих, ковыляющих, ползающих раненых. Двор голубой от мундиров. Видимо, по приказу прогнали туда почти всех солдатов. Не замечаем между ними раненых. Еще перед несколькими минутами их было полно. Раздающиеся выстрелы невыносимые. То, что происходит, ужасное. Иду с почти закрытыми глазами, не хочу на них смотреть. Мне кажется, что уже началась экзекуция на первом этаже и несомненно в подвалах. Стараюсь выключить зрение и слух. Ничего не видеть, ничего не слышать… Как можно быстрее пройти большой двор, чтобы добраться на второй этаж.

Задерживаемся в воротах. Сопровождающий нас младший командир подходит к группе эсэсовцев, стоящей внизу у входа. Разговаривают. Наблюдаем за ним издалека, стоя на стороне. Не имеем смелости поднять глаз, когда обращается к нам со словами:

- Туда уже не за чем идти.

Они мертвы! А еще перед двумя часами мы убеждали:

- Будьте спокойны, не оставим вас… пока мы рядом, ничто плохое не может произойти...

Все время мы верили, что те, кто находится в больнице, безопасные, зато надо спасать тех, кто еще остался в подвалах, часто без никакой опеки. Чрезмерная заносчивость или наивная вера в доброжелательность судьбы? Отчаяние, которое падает на нас в один момент тем больше, что более глубокой была вера в то, что сможет их спасти. Нас долго будут преследовать угрызения совести из-за того, что мы потеряли последний шанс.

У нас нет сил идти, ноги как из ваты. Шатаемся как пьяные, оступаемся. Вдруг в переходе на Подвале встречаем Отца Томаша. Он только что вышел из больничных подвалов, где безуспешно пробовал спасать знакомого ксендза. Цепляемся за его руки, ищем помощи, утешения, спасения. Но он тоже в отчаянии и так же как мы повторяет бессознательно:

- Это ужасное, невыносимое.

Крестным знамением, сделанным в воздухе, дает умирающим отпущение грехов. Под руку с Отцом Томашом выходим из этой больницы. Выходим несознательные, шатаясь, заплаканные. И вдруг вижу картину, которая навсегда осталась в моей памяти. Это лицо, а именно глаза молодого немецкого солдата, который стоит у входа в больницу. Испуганные глаза, полны сочувствия. Этих глаз я никогда не забуду.

|

|

Развалины больницы на Длугой 7 в 1945 г. (фот. с левой Л. Семполински, фот. справа Мария-Тадеуш Ганцарчик 1946)

А перед нами, на улице засыпанной щебнем, с воронкой от бомбы – раненые. Это те, кто вышел собственными силами из больницы, но идти дальше сами не могут. Те, которых вынесли второпях с горящих домов и так оставили. Раненые ползут, цепляются за ноги, вытягивают руки.

Отец Томаш поднимает двоих мужчин. „Янка” схватывает от кого-то маленькую девчонку с ампутированной рукой. Я даже не пробую подать руку. Я совершенно отупевшая, у меня нет сил. Но и зачем? Несколько метров дальше, у вылета Вонского Дуная, взбешенные Немцы добивают раненых, вырывая их из рук ведущих санитарок. Ах, чтобы уже наступил конец этой муки.

ул. Вонски Дунай у вылета Пивной (фот. Л. Семполински) |

ул. Рыцерска, где Немцы 2 сентября 1944 убили 70 Поляков (фот. Л. Семполински) |

Вдруг вижу, как из дома напротив выбегает старший, уже седой мужчина, неся на руках молодую девушку, видимо порванную прямо из кровати, потому что она полуобнаженная, накрытая лишь постелю, с широкой окровавленной перевязкой на груди. Несет ее остатками сил. В его глазах отчаяние, умоляние о помощи. Девушке лет 18 или 20. Видно, что мужчина далеко с ней не зайдет. Подбегаю к нему. Сплетаем наши руки и на эту „табуретку” сажаем раненую, неся ее к Замковой Площади.

Девушка несколько раз теряет сознание, сползает со спины, нам надо ее задержать, приводить в чувство биением по лице. Легче нести кого-нибудь сознательного, чем того, кто парализованный. Дорога тяжелая. Идем по развалинам, проходя мимо веревок от бомб и снарядов и разрушенные дома… А Немцы все время поспешают, добивают медлительных, других сжигают живьем, выпущая пламя с огнеметов.

Улица Подвале против Килинского. За баррикадой с левой вылет ул. Вонски Дунай (фот. В. Хжановски)

Карта окрестностей улицы Подвале. Ее вид отличался в принципе от современного.

Улица была тогда застроена с двух сторон до Замковой Площади. От стороны ул. Нововейского не было Барбакана.

На Замковой Площади короткая остановка. Вижу, как „Янка” кому-то передает несенную девушку. Видимо, нашлась ее семья. Нападает на нас банда Власовцев. Грабят все, что попало. У нас, в принципе, ничего ценного уже нет, но у некоторых какие-то обручальные кольца, сережки, часы. Люди обращаются к какому-то немецкому офицеру за помощью. Тот предотвращает дальнейшие грабежи. На Замковой Площади в последний раз вижу Отца Томаша. Потом вдруг он мне скрылся с глаз и я считала, что именно здесь его убили.

Потом я узнала, что Отец Ростворовски, когда нас гнали улицей Маренштат, на улице Зьрудловой упал в развалины какого-то дома и там просидел еще месяц как варшавский Робинсон. Его нашли Немцы только после капитуляции города и позволили ему выйти. Это было просто чудесное спасение.

„Янка”, не замечая меня, побежала дальше Маренштатом, а я осталась позади. С Замковой Площади гнут нас Маренштатом вниз, к Висле. Вдоль дороги стоят посты Украинцев, слежащие за тем, чтобы никто не смог сбежать. Один из Украинцев что-то показывает другому, вымахивая пистолетом.

В некоем расстоянии вижу молодую женщину, несущую на плечах мужчину, на голову выше нее. Наклоненная, держит его за руки… ноги в бинтах до бедер свисают безжизненно. Ей надо приставать, подбрасывать тело, которое сдвигается со спины; тогда руки раненого сжимаются нервно на ее шее, мешая дыханию. Узнаю… это „Янка” и „Икар”. Украинец подходит на несколько шагов, пулемет держит в руках как будто хотел выстрелить в их направлении. А они идут так медленно… так ужасно медленно… Вдруг исчезают за поворотом. На этот раз повезло.

С Маренштата поворачиваем в ул. Совю, потом в Бернарску до Краковского Предместья. Этот отрезок вверх самый тяжелый. Оступаюсь все время, шатаясь. С большим трудом несу раненую. По необходимости мне надо идти за ее отцом, который извлекает из себя нечеловеческие силы, чтобы ее спасти. У вылета Бернарской на Краковское Предместье какой-то Немец что-то кричит, вымахивает в нашем направлении. Не знаю, в чем дело. Останавливает нас. Вытягивает из шеренги какого-то молодого мужчину, возмущенный указывает на меня и велеет ему приподнять раненую.

Недалеко в монастыре Кармелитов находится больница, откуда якобы эвакуируют раненых из Варшавы. Это правда? … Кроме того, что мы видели на Длугой...

Сосредотачиваемся на площадке рядом с костелом Кармелитов. Перед нами несколько Калмыков. Пулеметы направлены к нам. Глупое чувство, как перед казней...

Разыскиваю „Янку”, „Висю”, „Икара”, г. Фарыашевскую. Их нигде нет. Они должны были решиться идти куда-то дальше, на Волю, вслед за штатским населением. Может мне удастся их догонить. Перебегаю Краковское Предместье. Повстанцы якобы стреляют вдоль этой улицы, от Дворца Сташица. Иду одна. Перехожу улицу Трембаску, через Площадь Пилсудского. Там меня задерживает несколько Калмыков. Обращаются ко мне по-русски. По белому халату с повязкой Красного Креста они догадываются, что я была санитаркой, помогала „бандитам”. Предлагают мне остаться у них на службе. Меня начинает окружать большая группа солдат. Мне трудно пробиться через них.

Наконец какой-то немецкий офицер расталкивает их рукой и сурово велеет идти дальше. В Саском Огороде наталкиваюсь на каких-то старушек, отдыхающих в траве. Присаживаюсь к ним на момент. Чувствую огромную усталость, крайнее истощение. Наступила реакция после страшных переживаний. Осознаю, что в принципе я уже никому не нужна, потому что те, кого я спасала, и так убиты. И одновременно вдруг появляется инстинкт жизни. Мне достаточно вида смерти, чувства страха, я уже насмотрелась на трагедию, страдания, и что самое ужасное, человеческое озверение. Хочу как можно быстрее выбраться отсюда, из этого ада… пока меня где-то по дороге не угробят. Сбрасываю с себя белый халат – пусть не упрекают меня в соучастии с „бандитами”. Помогаю подняться старушке, беру ее под руку – может им не хватит смелости задерживать меня по дороге.

Мы тащимся нога за ногой. Старушка не может идти быстрее, а мне этот темп полностью подходит. Электоральна, Хлодна, Волска... Везде развалины, пепелища, ни одного сохранившегося дома. Умерший город, пустырь. Невозможно, что когда-то сюда может вернуться жизнь.

Ул. Электоральна у вылета на Хлодную (фот. Л. Семполински)

Вдоль пути посты жандармов, Украинцев, Калмыков. Некоторые выставили на улицу стулья, кресла, столы. Они за ними сидят, пьет пиво, оранжад. При этом виде жажда становится еще сильнее. Жара невыносимая. Ведь от 24 суток я не имела воды во рту.

На угле Хлодной и Вроней садимся на бордюрном камне. Отдыхаем. Делюсь с бабушкой полученным стаканом воды. Стакан возвращаю одному из солдат. Он со мной заговаривает. Указывает на соседние ворота, как будто хотел, чтобы я за ним пошла. Мне трудно его понять, говорит что-то о пленных – повстанцах. Иду за ним, все время не упуская его из виду. Заглядываю во двор. Останавливаюсь. Вдруг чувствую, что кто-то сзади схватывает меня за локти. Сопротивляюсь всей силой. Сейчас они оба со мной метается. Хотят втянуть меня внутрь, оторвать от ворот, за которые я судорожно уцепилась. Им не удается. Кричу отчаянно:

- Нет, я там не пойду!

Уступают. Пускают меня, смеясь.

Добегаю к сидящей бабушке. Поднимаю ее с земли. Идем дальше. Мимо нас проезжают машины, конные возы, везущие раненых, стариков к Воли. На один из них напихиваю мою старушку, которая уже едва ноги тащит. Дальше иду одна. Ускоряю шаг. Когда дохожу до костела св. Войцеха на Воле, уже темно. Люди сидят на полу. Здесь много женщин и детей. Между ними бродят Украинцы, эсэсовцы. Мне здесь не нравится. Выхожу наружу. Нигде не нахожу ни „Янки”, ни „Виси”.

Мое внимание привлекает большая группа людей перед воротами. Расставлены в тройки или четверки готовятся к выходу. В руках держат какие-то документы. Говорят исключительно по-русски. Догадываюсь, что они русские – „белые” – признанные во время войны немецкими союзниками. Решаю улизнуть с этой группой. Пользуюсь невнимательностью жандарма, проверяющего документы при воротах и обхожу его стороной. Нас направляют на ул. Волску и ул. Бема. За виадуком поворачиваем налево, к Западному Вокзалу.

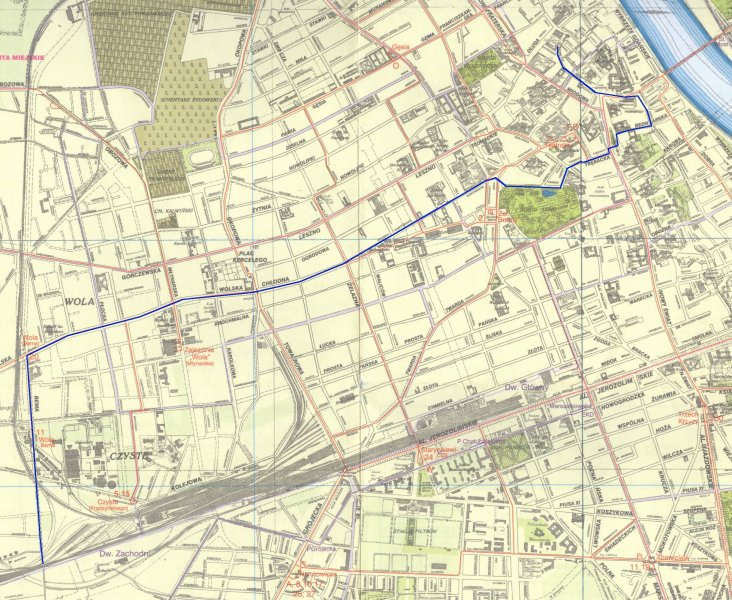

Маршрут, которым 2 сентября 1944 г. гнали персонал больницы Длуга 7

вместе с ранеными и штатским населением

Платформы заполненные людьми, выгнанными из разных районов Варшавы. Они ожидают транспорта в Прушкув. Путаюсь между ними, ища знакомых, близких. Чувствую себя очень одинокой в этой толпе, такой чужой. Думаю о родителях, о сестре. Остались по другой стороне Вислы, на Саской Кемпе. Что же с ними сейчас происходит? Пробую начать разговор. Присаживаюсь к какой-то молодой беременной женщине. Она здесь со своей матерью.

Когда подают поезд, помогаю им погрузить многочисленные узлы в вагон. Сажусь в тот же вагон, что они. Ночь холодная. Меня знобит. Молодая женщина подает мне плащ, чтобы я его надела. Мать этим очень недовольна, бормочет что-то под носом, что они справлются, им не нужна помощь.

Поезд останавливается в Прушкове на территории фабрики. И здесь, как и на Западном Вокзале толпы людей. Меня преследует мысль о том, чтобы найти „Янку” и „Висю”. Недалеко замечаю в мраке конный воз, нагруженный ранеными. Ведь этот воз покажет мне дорогу в больничный барак, а там несомненно найду моих подруг, госпожу Фарыашевску, „Икара”. Одолженный плащ отдаю собвстенницам, сама направляюсь к возу, который медленно трогает. Он наполненный до краев. Идя позади, мне надо поддерживать какую-то старушку, которая сидит на самом крае. Вдруг она сдвигается мне в плечи. Возчик задерживает коней. Погружаю женщину обратно на воз и, пользуясь случаем, сама сажусь рядом с ней.

Останавливаемся перед большом фабричным залом. Здесь собирают раненых, санитарок, больных и стариков. Темно, где-то горят огарки свечей, время от времени блеснет свет зажигалки. Люди лежат на бетоне, другие шатаются туда и обратно, ища свободного угла для спанья. Я тоже присела под стеной, охватывая руками колени, дремлю. Вдруг слышу как будто голос „Янки”. Сначала мне кажется, что это сон. Настораживаюсь, слышу ее смех, громкий, характерный. Хотя трудно что-нибудь заметить в этой темноте, иду за ее голосом.

Да, это действительно „Янка” и „Вися” тащат стружковые плиты, чтобы сделать спанье. Здесь тоже тетя Фарыашевска, „Икар”, и еще какой-то другой раненый мальчик, которого не знаю. Плачем от радости. Тетя Фарыашевска говорит:

- Бася, я так о тебе беспокоилась, когда ты потерялась… Я видела, как Немцы и Украинцы вытягивали из шеренги молодых женщин… Как хорошо, что ты с нами.

Да... Очень хорошо в таких моментах быть среди проверенных друзей.

От „Виси” узнаю, что было дальше с ней и „Икаром” до того, как они ушли из больницы на Длугой.

Было послеобеденное время, когда Немцы велели целому персоналу собраться во дворе. Они думали, что отдадут какие-то приказы. „Вися”, которая все время была рядом с ранеными на втором этаже, не сошла вниз. Через окно она наблюдала за том, что происходит во дворе. Постепенно заполнялся легче ранеными. Собрался также почти целый персонал больницы. В одном моменте эта группа людей начала готовиться к выходу. „Вися”, почувствовав что-то недоброе, сбегает вниз. Здесь она узнала, что Немцы всем приказали покинуть больницу и оставить тяжело раненых. Но почему? И что дальше? На этот вопрос никто не мог ответить. Этого можно было догадаться.

„Вися” обратно вбежала вверх. К сожалению, у входа в зал первого этажа стоял уже Немец и не хотел ее пропустить, перегораживая дорогу пистолетом. Оттолкнула его рукой. Дуло пистолета порвало ее халат, ранило тело, но „Вися” уже была в дверях, подбежала к парням, схватила первого их них, „Икара”, а на вопросы остальных отвечала, что будет всех по очереди вести вниз. „Икар”, раненый в оде ноги, шел с трудом. Но страх добавлял сил, а „Вися” всей силой поддерживала тело. По дороге схватила половую щетку, на которой оперся здоровой рукой.

Эсэсовец, тот же сам, который перед моментом угрожал девушке пистолетом, сейчас сошел с перехода. Она внушила его уважение своей смелостью. Когда во второй раз вбегала вверх за остальными товарищами, на полуэтаже застала целую группу Немцев. На этот раз было слишком поздно. Она осознала, что одна не справится, а „Янку” и меня встретила только в воротах на Килинского 1, среди раненых. Сама притащила „Икара” в Маренташ. И там „Икар” поддался. Он сел на кучу щебня и сказал, что дальше не пойдет. Боль пораненых ног была невыносимая. Не помогали поспешения Виси, ни мысль об угрожающей им смерти.

Спасение пришло неожиданно в лице „Янки”. На Замковой Площади кто-то из семьи взял от нее маленькую девочку, которую она несла. Тогда побежала вперед, за группой раненых, ожидая, что среди них найдет „Икара” и „Висю”. Не могли зайти далеко. Действительно, заметила их, сидящих на развалинах улицы Маренштат. „Икар” был полностью покорившийся судьбе. Приближались Немцы. Шли от костела св. Анны с огнеметами. Другие с пистолетами. Вдоль улицы сидели раненые, у которых не было сил идти дальше. Вдруг блеснул пламень, пущенный на тех, кто остался позади. „Янка” сорвалась, стала искать какой-нибудь палки, чтобы сделать носилки со своего халата, но ничего не нашла. Надо было как можно быстрее уходить. Надо было спешить. „Янка” сказала:

- Нет, Юрек, не можешь остаться. Возьму тебя на заскорки.

И взяла „Икара” на спину. Он не был ни ее братом, ни женихом, даже не был другом по отряду. Просто лежал с нашими товарищами в нашей больнице. Но она решилась на усилие, в которое трудно поверить.

Несла его улицей Маренштат, потом повернула в Совю, Бернарску, которая было очень крутой. При костеле Кармелитов была стоянка. Часть раненых можно было оставить, там была какая-то больница. Все эти раненые, как оказалось потом, были перевезены в больницу в Миланувко поза Варшавой. Юрек не хотел там остаться. Янка его спросила:

- Ты хочешь остаться или идти дальше с нами?

- Хочу идти с вами.

После того, что он увидел на Длугой, не верил уже никому. „Янка” тогда сказала:

- Еще тебя понесу.

"Янка" взяла его на спину. Шла наклоненная к переду, а он держал ее за шею. Потом сказала ему:

- Знаешь, „Икар”, дальше я тебя не понесу, будет больно, но мне надо взять тебя под колени, иначе не смогу.

У него целые ноги были в бинтах... И несла его потом через Площадь Пилсудского, берегом Саского Огорода, улицей Хлодной, мимо костела Боромеуша. Там тоже был короткий отдых. Это было опасное место, Украинцы гнали людей в костел. „Янка” снова взяла „Икара” на спину и шли Хлодной до Железной и далее до Товаровой.

Наконец встретили какую-то двухколесную тележку с дышлом, на котором толпились раненые. Тележку толкал какой то рослый мужчина. Несмотря на протесты раненых, Янка вбросила им „Икара” на головы ценою толкания тележки дальше. Толкала эту тележку дальше с Висей и мужчиной. Немножко дальше мужчина улетучился и толкали тележку самые. Тележка застряла в песке, загородила дорогу. Какой-то Немец выскочил на них с криком, что нет проезда. Янка стала ему объяснять, что у них уже нет сил. Тогда Немец толкнул за шею какого-то мужчину к тележке. Нашлось еще несколько желающих и вместе поехали дальше к подъездным путям на Западном Вокзале, где стоял поезд.

Эта девушка в течение последних нескольких дней и ночей несла на носилках больше тридцати человек. Почти не спала, не ела, потому что не было когда. Откуда в ее голове взялось столько силы? Вызвала сенсацию даже среди Немцев, которые ее фотографировали.

Вошли в вагон. Янка рассказывала, что сидела на ступеньках вагона, это были какие-то старые вагоны и оглядывалась, пытаясь где-то заметить меня и ксендза Ростворовского. Ничего такого не произошло. И доехали до Прушкова.

В лагере в Прушкове мы нашлись 2 сентября вечером, а уже 3 сентября в послеобеденное время мы были поза его пределами. „Икар” и „Вися” поехали в больницу в Прушкове. „Янку”, г. Фарыашевску и меня немецкая медицинская комиссия зачислила к группе раненых и тяжело раненых, предназначенных для освобождения с больницы. Польский персонал старался получить пропуски главным образом для молодежи.

Нас занесли в списки с фамилиями для освобождения с лагеря. Мне как больную туберкулезом, „Янку” с перевязанной головой, как раненую. У меня была кенкарта, но у не „Янки” не было никаких документов. Она оставила все свои документы рядом с ранеными товарищами и уже их не нашла. В каждом списке было около 30 человек. Таким образом, счастливое предначертание судьбы позволило нам вместо концентрационного лагеря, как почти все из Старовки, найтись на свободе.

Барбара Ганцарчик – Петровска

oбработал: Мацей Ианашек-Сейдлиц

перевод с польского языка: Марта Будаш

|

Барбара Ганцарчик-Петровска род. 18.03.1923 в Варшаве санитарка АК пс. „Паук” второй взвод ударной компании харцерский батальон АК „Вигры” |

Copyright © 2012 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rights reserved.